染色家 佐藤節子先生より、渋谷オーチャードホールでの

フラメンコ公演のご招待にあずかった。

この日の装いは……

フラメンコとは何一つ関連性のないコーデだけど

佐藤先生とお会いするので、先生作の蒲公英の帯を。

着物は、生憎の雨模様だったので、水に強い大島紬。

帯揚げは薄オレンジの絞り。帯締めは京都の「むら田」さんのもので、

蒲公英帯のときには「お決まり」と言っていいほど、よく合わせている。

佐藤ファミリーと。

総勢15名ほど、1階席のほぼ真ん中という素晴らしい席をご用意くださり大感激。

(二列後ろに、U崎竜堂、A木耀子夫妻が)

先生のお召し物は……

新緑を思わせる木版のお着物に(右上は柄のアップ)、

抽象柄の帯。

先週、オペラを観に行った際、先生の妹さんが締めていたものと色違い。

どちらも、濃い色の着物にも薄い色の着物にも合いそうですね。

「あらぁ、たんぽぽ」

「あらぁ、たんぽぽ」座席でみなさんにお太鼓をお見せしたら、佐藤先生、とても嬉しそう。

昨年、今年とこの蒲公英モチーフが人気で、

帯も着物もいくつかお嫁に行ったのよ、と話してくださった。

---------------

さて、私にとっては初めてのフラメンコ鑑賞。

座長はロシオ・モリーナという弱冠30歳の若手舞踏家で、

スペインの芸術・ダンス・文化の中でももっとも栄誉ある賞の

受賞歴がある。

日本舞踊にも伝統的に受け継がれている作品と、創作があるが

フラメンコも同じで、

今回の公演は、彼女が過去10年間に発表した代表作から、見せ場を

盛り込んだオムニバス的なプログラムとのことだった。

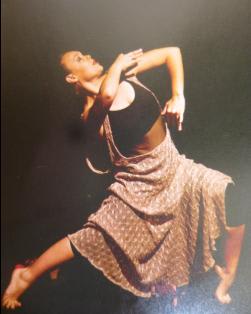

素ではあどけなさが残る顔立ちだが……

舞台では「強く妖艶な女性」。

約1時間半のステージを、ほとんど出ずっぱりで務めたのに、

息切れ一つしない。

常に体の芯がまっすぐで、腹筋が強そう。

国宝級のプロなので当然といえば当然だが、どんなに激しいタップを踏んでも

足がもつれたり、カラダが前かがみになったり、リズムが乱れたり、

そんな気配がみじんも感じられない。

舞台演出も私には新鮮で、

フラメンコ、と聞くとどうも、騒がしくやたら明るいバー&レストランで

大勢の人が手拍子を打ち、……といった派手なシーンを想像してしまうのだが、

実際は

こんな風に、ギターとカンテ(歌)が端にいて、

バイレ(踊り手)が一人~演目によって二、三人、

舞台を広く使って踊る、ただそれだけ。

質素な椅子や、演出に使う砂の入った器などがあったものの、ほとんど「舞台美術」とは

いえない地味なもの。

背景も、ときどき赤や青、黒、など変化はあったが、あくまで踊りが主役。

そもそも「ロシオ・モリーナ舞踏団」といっても、

カンテ1、ギター2、男性のバイレ3(兼カンテ)、

そしてロシオ本人、のたった7人で

音楽といえばギター、声、そして手拍子、何かを叩く音くらい。

しかしその中で踊るロシオの、ダイナミックな肢体の動きは情熱があふれ出ていて、

フラメンコ=お祭り騒ぎの中で観る余興、という先入観が見事に吹き飛んだ。

「……知っているつもりで、全然知らなかったね、フラメンコのこと」

「……知っているつもりで、全然知らなかったね、フラメンコのこと」終演後、思わず隣にいたライブ友のBさんに、こうもらした。

残念だったのは、演目の解説がまったくなくて、

踊りやカンテにどんな意味があるのが

何をあらわした作品なのかがわからなかったこと。

舞台脇に字幕のように一言、掲示されていればより親しみがわいたかな。

百聞は一見にしかず。ご興味ある方は下の動画を見てみてくださいね。