このブログの読者の皆様にはご案内の向きも多いかと思うが、小生学生時代から落語が趣味で、自らも口演させていただくこともある。

学生時代はいわゆる「オチケン」にいたのだが、当時から不思議に思っていたのが、演劇部とか空手部とかいうのはあるが、なぜか落語部というのは聞いたことがない。

なぜ、落語は「研究会」なんだろうと・・・ちなみに落語を純粋に鑑賞するクラブもあり、それに「研究会」とつけるのは納得するんだが・・・

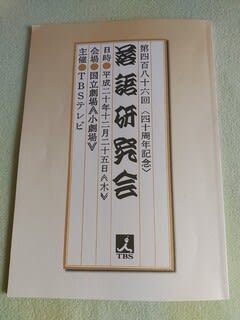

と前振りしておくと、TBSの長寿番組に落語研究会というのがある。昭和43年にスタートしているが、国立劇場小劇場で落語会を行い、後日それを放送するというスタイルで、いまだに続いている。

その40周年を記念して作られた記念誌を、先日先輩から譲っていただいた。

つれづれに学生時代通った記憶とともに、冊子を開いてみた。初めてこの会に出掛けたのは昭和52年の6月30日の第110回だ(上左写真)。

楽松(現鳳楽)の寄合酒、小満んの麻のれん、圓生の寝床いずれも覚えている。だが、それ以上に鮮烈に覚えているのが正蔵のぞろぞろ、志ん朝のお化け長屋、小さんの舟徳だ。

さらに第113回のプログラム(上右写真)は完璧に記憶にある。林家照蔵(八光亭春輔)の鮑のしは眠かった。正蔵の千両みかんはプログラムの解説が面白かった。

圓生の居残り佐平治は圧巻だった。中入り後の小三治の味噌蔵には笑わされ、圓楽の城木屋にはうなった。小さんの将棋の殿様は貫禄のある芸だった。

さすがにその後は完璧に・・・とはいかないが、昭和54年の第139回は記憶に残る会だった。馬生のそば清と志ん朝の柳田格之進。兄弟の競演は鳥肌すら立った。

そうそう、順番は前後するが昭和53年の第124回は、自らやりたくなったネタを聞けた会だった。文朝の三くだり半だ。

清水一朗作とあるように新作だが、後にも先にもこの会で聞いた時以来、聞いたことがない。当然、音源も見つからず、小生にとっては幻のようなネタになっている。

ストーリーは覚えているので我流で台本を起こせばいいといえばそうなのだが・・・新作といっても古典的な佇まいだし、笑いが多いわけではないのだが・・・

しかし、こうして見ると出演者の変遷も面白いし、ネタの傾向も面白い。当時よく掛かっていたネタが、最近はとんと聞かれなくなったりしていたりする。

さすがに小生、「昔はよかった」なんていうつもりはないが、それでも当時の大看板の圓生・小さん・正蔵たちと伸び盛りの志ん朝・談志・圓楽などの競演は毎回すごかったと言いたい。

今は、独演会や二人会が多く、こうした多くの噺家の競演があまり聞けなくなったのがちょっと寂しいかなと・・・

それにきても、昔の落語の話、凄い記憶力ですねー❗

コメントありがとうございます。すごい記憶力とお褒めいただき恐縮ですが、逆にいえば、バカのひとつ覚えというやつで、こと落語だけは記憶に残るという。

まあ学生時代で若い頃だったこともあろうかと。最近のことはまったく覚えておりません(笑)

もう一つは、当時の名人たちの芸が小生にとっては衝撃的だったこともあるのかも知れません。

ときにこれからもこのアホネタブログにお気軽にお立ち寄りのほど。