現存する有人潜水艇の紹介シリーズ(その3)。

北海道福島町にある青函トンネル記念館に屋外展示されている、北海道大学水産学部が所有・運用していた有人の潜水艇「くろしおⅡ号」。

「くろしおⅡ号」(1960-1971)。

竣工:1960年6月15日

建造:日本鋼管鶴見造船所(現:JMU横浜事業所(鶴見工場))

全長:11.8m幅:2.2m

全高:3.2m

内殻:直径1.5m

空中重量:12.5t

定員:4名

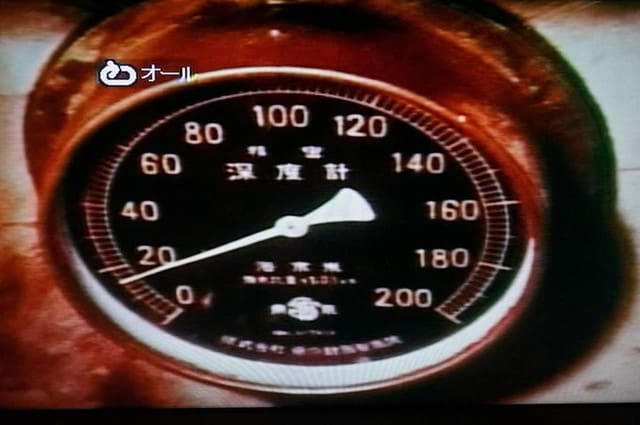

安全潜水深度:200m

持続時間:4名×24時間

観測窓:16個

先代からの延べ潜航回数729

北海道大学水産学部の井上直一先生らが提唱し、民間資金で建造。設計は旧日本海軍で潜水艦設計を手掛けていた緒明亮乍氏。

一番有名なエピソードは「くろしお」に搭乗した北海道大学の井上直一先生と鈴木昇先生が海中の懸濁物を「マリンスノー」と命名したこと。「マリンスノー」という言葉はその後「くろしお」号の建造に尽力された井上先生やその恩師の中谷宇吉郎先生により世に広まりました。

「くろしおⅡ号」は、1951年竣工の潜水球タイプの「くろしお号」を大幅に改造したもの(ほとんど原型なし)。「くろしおⅠ号」と同様同じく日本鋼管鶴見造船所で建造。水産資源や漁場確認等の他、青函トンネルの地質調査にも活躍し、1971年に退役。その後、大学の敷地で野ざらしになっていたが、1929年に青函トンネル記念館に引き取られ、現在展示されています。内部に入ることはできません。

「くろしおⅡ号」ののぞき窓。「観測窓」がこの船では正しい言い方のようですが、全部で16個あります。160mmのものが10個、60mmのものが6個。アンカーチェーンを確認するため、後部底にも観測窓がありました。

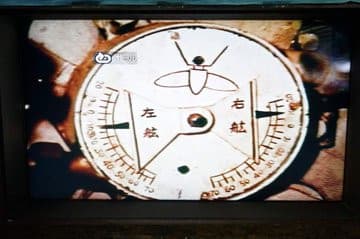

有人の潜水探測艇「くろしおⅡ号」の推進装置。3翼一体型のプロペラがあり、左右の蓋のようなものを開け閉めして向きを変えていた(全開だと直進、閉じると後進、右側開けると右方向かな)。

ちなみに、北大水産学部の有人の潜水探測艇「くろしおⅡ号」の舵の操舵装置は、スピンドル式水平舵。開閉は人力でハンドルを回すそうだ。大変だっただろうな。

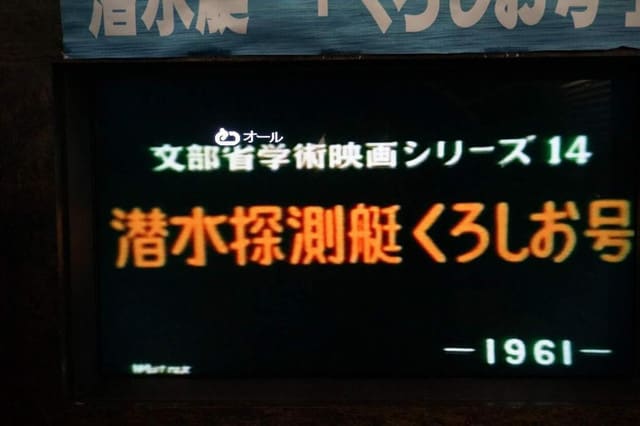

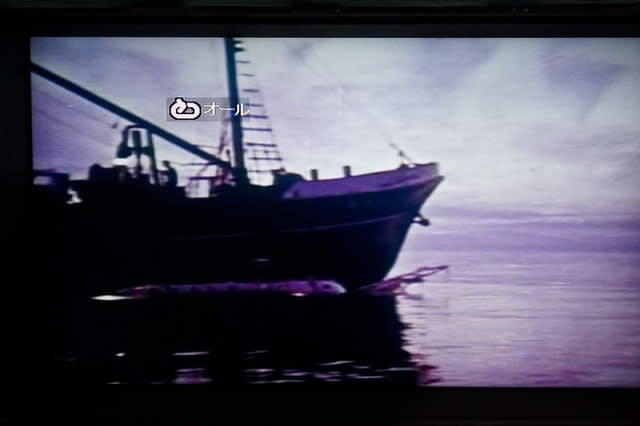

青函トンネル記念館で上映されていた「文部省学術映画シリーズ14 潜水探測艇くろしお号」(1961年)より(以下同じ)。

ぜひJSTか埼玉の科学映像館あたりでネットにあげて欲しい。

「深海丸」から「くろしおⅡ号」に搭乗。(「おしょろ丸」ではなくて「深海丸」でした。訂正2020.5.17)

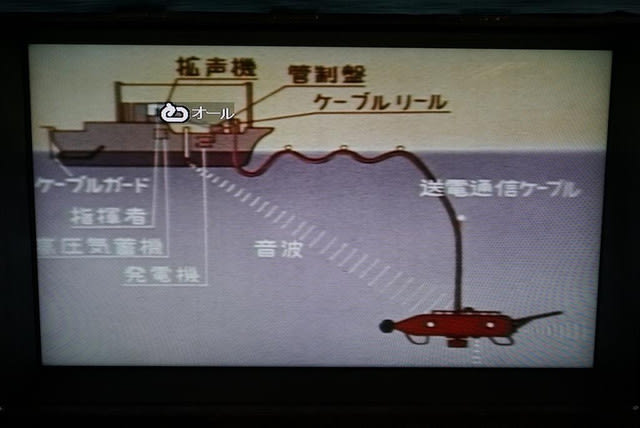

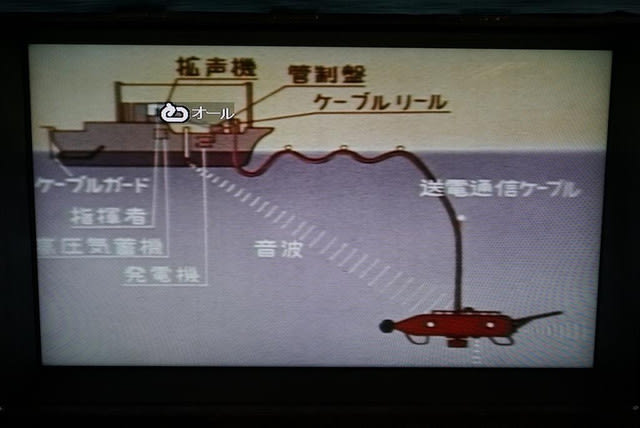

専用母船に搭載する形ではなく、曳航されて調査海域へ。船から乗り移り、ハッチから内部へ。動力はアンビリカルケーブルで母船から供給。ケーブルを伸ばし単独の移動号に潜航開始。

専用母船に搭載する形ではなく、曳航されて調査海域へ。船から乗り移り、ハッチから内部へ。動力はアンビリカルケーブルで母船から供給。ケーブルを伸ばし単独の移動号に潜航開始。

ハッチを閉めて

コニカルハッチ

潜航開始。ベント弁 開!

潜航開始

前部のぞき窓をのぞきながら潜航

「くろしおⅡ号」の耐圧殻の内部。内殻平行部外径1,482mm、長さ約5600mm。乗員4名。1枚目は。2枚目は後部で舵を動かしたり、観測データを読み取ったり、配電盤の整備をしたり。安全潜航深度は200m。

水産資源調査もやるので、実は夜間も潜航していたそうです。夜間の生物の行動確認のため。「しんかい6500」は明るいときしか運行していないんですが、運航形式が違うのでできるんでしょうね。

国に資金は一部で、水産資源の調査や青函トンネルの調査で資金繰りをしていたそうです。全国調査もどちらかというと巡業で、資金集めがてら。一般人も乗船しています。小学生の女の子も(うらやましい)。もちろんメディア関係者も積極的に乗せていたようです。

「くろしお号」はⅠ号もⅡ号も読売新聞が支援。初期の潜航からカメラマンや記者が乗っています。「くろしおⅡ号」(1960)のあと、1964年、潜水船「よみうり号」(潜航深度300m、6人乗り)を就航し、運用(1970年に座礁後放棄)

「くろしおⅠ号」(青函トンネル記念館パネルより)

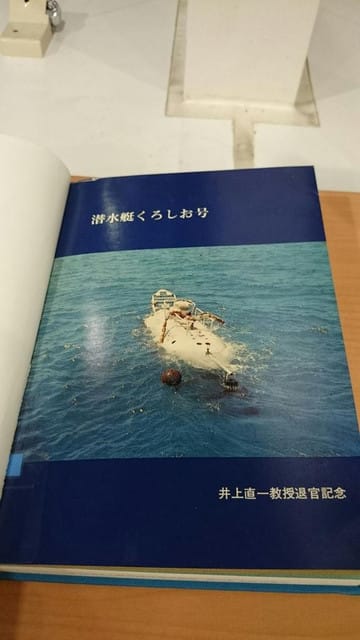

「深海潜水作業船よみうり号」(『潜水艇くろしお号 井上直一教授退官記念』より)

「マリンスノー」のエピソードや青函トンネル建設での活躍、水産関係の調査などで活躍していましたが、有名じゃないのが残念。

北海道福島町の青函トンネル記念館のホームページにも紹介されていないし。

もっと知られて欲しいです。また、整備して、内部にも入れるようになればいいな、と思っています。

青函トンネル記念館、青森県側の竜飛岬にもあります。こちらはケーブルカー龍飛斜坑線で海面下140mのトンネルを見学できるのがいいのですが、「くろしおⅡ号」実機展示も含めて、トンネル工事の展示は福島町の青函トンネル記念館が充実しています。

ぜひ、両方見に行ってください。

ちなみに2015年8月19日に見学。旅のお供は『潜水艇くろしお号 井上直一教授退官記念』(職場の図書館で借りてきたやつ。欲しいんですが、なかなか手に入らない)でした。

青函トンネル記念館

住所:北海道松前郡福島町字三岳32 - 2

アクセス:バス 「木古内駅前」より函館バス松前行きに乗車「青函トンネル記念館前」で降車。約50分

アクセス:バス 「木古内駅前」より函館バス松前行きに乗車「青函トンネル記念館前」で降車。約50分

お車 木古内駅より。約30分

参考文献:

・『潜水艇くろしお号 井上直一教授退官記念』

・「文部省学術映画シリーズ14 潜水探測艇くろしお号」(1961年)

・青函トンネル記念館展示パネル

昔書いた文章から引っ張ってきています。参考文献が手元にないのはダメですね。『潜水艇くろしお号 井上直一教授退官記念』、入手しないとだめだな~。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます