2009年(平成21年)11月18日(水)午前中に人道の丘博物館を見学、元外交官「杉原千畝」の人道的な決断に感銘を受け、博物館を後にした私たちは、元来た道をゆっくりと下って行った。

八百津町の丘陵地が続く車窓からは、木曽川が蛇行するように流れ、その両側には街並みが広がり、美しい景観をかもし出している。

前方の道路の標識に、旧八百津発電所資料館と書かれ、左方向の案内が出ている。

この資料館についての予備知識はないが、時間的にも余裕があり、寄ってみる事にした。

愛車は、案内標識に従って、曲がりくねった小さな道を進んで行く。

すると紅葉に囲まれた駐車場が見えてくる。駐車場の下には木曽川が太陽光線を反射させながらゆっくりと流れている。

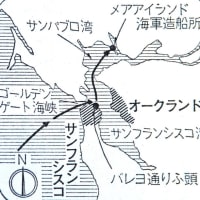

旧八百津発電所資料館は、木曽川に寄り添うようにして建てられ、その奥には、丸山発電所が見え、さらに奥には赤いアーチ型の橋が美しい景観をかもし出している。 この近辺からが蘇水峡(そすいきょう)である。

旧八百津発電所の建物は、アーチ状の窓開口部をもつ欧風の浪漫な建物で、ひと際目立った近代的な建物であった。

対岸からの旧八百津発電所資料館と丸山発電所(手前)

旧八百津発電所資料館、左上には貯水槽の設備が見えている。

旧八百津発電所と丸山発電所(後方)・橋の所からが蘇水峡。

旧八百津発電所完成図、貯水槽からの水圧鉄管が本館へ、下の小さい建物が放水口発電所。

木曽川の流れと逆方向に造られている門を通り、真っ直ぐに下って行くと、旧八百津発電所資料館の入口があった。

欧風の面影を残したモダンな建物で、優雅と風格に満ち溢れイギリスのレンガ造り、白モルタル塗りの外観を見せている。

この発電所は明治44年(1911年)に木曽川水系初の本格的なダムとして建設され、明治・大正・昭和の三代にかけて、日本の産業近代化へ大きく貢献してきた。

しかし、昭和49年(1974年)、上流に出来た丸山発電所の完成により、63年に及ぶ役割を終え、発電の歴史に終止符をうった。

平成10年(1998年)5月、日本の水力発電の歴史を物語る貴重な資料として国の重要文化財に指定され、新たに資料館として開館、水力発電の歴史や、電化による人々の生活様式の変化、木曽川の筏流しなどの歴史を伝える資料館として新しい使命をにない現在に至っている。

発電所上部にある貯水槽の水量調整設備

発電所上部にある貯水槽、ここから四本の水圧鉄管で発電所に流水され、その水が水車を廻し発電される。

旧八百津発電所は現在の主流であるダム式ではなく、水路式で上流 9.7km先から取水、水路から貯水槽に貯えられ、落差で流入して発電するしくみである。

発電所裏側にある水圧鉄管敷設跡、貯水槽から内径2.1m、延長181mの水圧鉄管4本が本館に延び、4つの水車を回転させていた。

発電所内部の発電設備(手前が発電機、後方が水車)

私達は入館料320円を支払って本館に入館して行く。本館の建物は、発電設備のある発電棟と送電設備のある送電棟に分かれている。

発電棟の広々とした室内には、20トンの天井クレーンが設置され、その下には圧倒されそうな大きな水車に直結された発電装置が3組設置されている。

発電が開始された当初は、送電技術がなく都市近郊の火力発電が主であったが、送電技術の向上により水力発電へと変わっていった。

この水力発電所は最新の発電機器を導入した最初の発電所であったが、国産の設計施工管理であった。しかし、その水準は高いものではなく、発電所の立地や機器の選定を誤っていた為、難工事や水車の破裂事故を招き、工事費も大幅に超過した。

しかし、結果的に多くの課題を解決、国産技術の向上に貢献することになった。

明治44年の竣工当時は、米国製の横軸フランシス型水車4台と発電機4台が設置されていたが、大正12年に発電機の改造工事と水車の取替工事が行われ、現在展示されている国産の発電機と水車に変更されている。

芝浦製作所製の発電機(3200KW/台)手前とフランシス水車

明治44年11月、発電機工事の完了検査時に水車事故が発生、発電機と水車の試験にとりかかると調整機が作動せず、水車の回転数があがり、水車ケーシングが破裂。当時の大規模発電所の水車は、ほとんどが欧州製であったが、八百津発電所は米国製の水車(4200馬力)を使用していた。

事故原因分析により、コイルの巻き替えが芝浦製作所によって行われ、水車は国産の原動社原動機製作所によって、大正11年~13年に製造された4600馬力の物に取り替えられ、国産技術による出力の増強が図られた。

このことは、その後の発電所用水車の設計・製造技術の向上に役立ち、国産技術自立化の出発点となっていった。

米国GE社製の横軸回転界磁型発電機

大正時代に芝浦製作所によってコイル巻替えが行われ、出力が7500kwから9600kwに増強された。

水車に直結されている発電機の軸が回転すると、軸に固定されている電磁石が、外環状コイルの中を回転し、磁界を切る事によってコイルに電流が流れる。

発電機の電磁石への電気の供給は、励磁装置によって行われた。

励磁装置は、親発電機の電磁石に直流を送るための発電装置で、励磁機用水車と直流発電機から成っている。

当初は発電室中央に、二組の励磁装置が設置されていたが、昭和39年に新しい励磁装置に取り替えられ、その後撤去されている。

横軸単輪複流渦巻型フランシス水車(電業社原動機製作所製)と発電機(後方)

貯水槽から水圧鉄管を流水した高圧の水は、渦巻きケーシング内に流入、水流はケーシング内を回りながらガイドベーンを通って水車のライナー(ランナ)に入り、ライナーは水の力で勢い良く回転し、ライナーと一体となった水車と発電機の軸が回転し発電するしくみである。

水車を廻した水は左右の排出管から方水路に流れていく。

代表的な水車には、フランシス水車の他にぺルトン水車、カプラン水車がある。

フランシス水車のしくみ

自動油圧式調速機(ガバナー)(電業社原動機製作所)

調速機(ガバナー)はフランシス水車の回転数を一定に保つ装置で、負荷の増減に応じてガイドベーンを開閉し、水車のライナーに入る水量の調節を行う装置である。

水車の軸に直結されている発電機 20トン天井クレーン

発電棟と同じ建物内にある送電棟は、1階母線室から2階の配電室からなっている。

現在の資料館では、日本の電力史、産業史、八百津発電所の位置づけや発電技術、明治からの人々の暮らしと、電気の係わり合いなどが、写真パネルや展示品などで詳しく紹介されている。

母線配電室

発電機から送られてきた電流の電圧を高める変圧器(トランス)

放水口発電所

本館から外に出ると、木曽川沿いに小さな建物が建っている。

この建物は、電力需要が増加した大正時代に、本館発電所の放水口から出る落差7mの水を再利用する放水口発電所である。

第一次世界大戦で電力需要が急増、有効落差6.67mしかなかったために水車式選定は困難であった。

その為に低落作用水車に連成水車を採用、これは大きな発電機をその左右に2台ずつ、計4台の連成水車で廻すという、他に例のない貴重な発電装置(日立製作所製)で、最大1200kwを発電していた。

二輪単流露出型横軸4連フランシス式水車(日立製作所製、出力1800馬力(8台))

当時欧米では、低落差用の発電用水車の研究開発は盛んに行われていたが、発電技術自立期の日本では、開発は困難であった。

その為に、既存の露出方双輪水車を練成し、左右に4台つなげる。

日本にある当時の既存技術を導入改良して、限界まで高度に利用するという、貴重な産業遺産であり、日本の生産技術の特長を示した典型的な例であるといえる。

横軸回転界磁型発電機(国産)出力1200kw

放水口発電所内部、この下に発電機が取り付けられている。

木曽川の筏流し

旧八百津発電所資料館の木曽川対岸は、かつて木曽の木材を筏に組んで下流へ運んだ「錦織綱場=にしきおりつなば」があって、上の写真の筏模型が本館資料館に展示さられている。

この資料館では。大切な歴史遺産である木曽川筏や、その技術、歴史なども知ることが出来る。

木曽川 錦織綱場についた木材流し(蘇水峡)

八百津発電所資料館の木曽川対岸には、木材を集める錦織綱場の旧跡がある。

ここは木曽の山林で伐採された木材を、集荷して筏に組んで下流にある美濃や名古屋などに流送していた。

錦織綱場の開設年代は、鎌倉時代に起源するといわれ、足利時代には役所が設けられ、通関税及び使用料を取り立てていた記録も残されている。

この綱場が本格的に運用されるようになったのは、尾張藩が木曽山林や木曽川運材の権利を領有するようになってからであり、寛文5年(1665年=江戸時代)には、この場所に役所が設けられ、奉行以下138名が常駐していた。

木曽の山から伐り出された材木は、一本一本木曽川を狩り下げ、ここで筏に組まれ、犬山、名古屋方面へ流送された。

年間30万本もの単材が筏に組まれ、通常水量が安定する秋の彼岸から春の彼岸まで筏流しが行われた。

現在の蘇水峡 上記写真と同じ場所

この施設の見学を終えて感じることは、このような日本の近代化に向かって明治、大正、昭和の三つの時代を歩んできた歴史的な資料館の価値に大きな感動が湧いてくる。

江戸時代の封建社会から脱却し、明治時代の急速な外国技術を取り入れるために、お雇い外国人を高額で多数招きいれ、近代国家設立を苦心をしながら、成し遂げてきた歴史が感じられる。

ひとつひとつの外国の基礎技術を学び、それを応用しながら、新しい技術やモノを創りあげていった先輩達の聡明さと、叡智に深く感動せずにはいられなかった。

明治時代には、生活の中に電灯が灯り、蒸気機関などの新技術により産業革命が発生、鉄道、通信、工場の生産設備新設により、生産が飛躍的に発展する。

このことが人々の生活にも大きな変化を興すなど、何事にも興味が尽きない時代であった。

また、数百年前から行われていた木曽川の筏流しにまつわる、山林伐採をする人たちの生活や、山の神への信仰心から生まれてくる自然への共生心なども分かりやすく説明され、改めて自然環境の大切さを教えていただいた様に感じる。

それに、この資料館で受付をされている女性に、館内を案内していただいた。発電設備や歴史なども、親切に教えていただき大変ありがたく感謝の気持ちに絶えない。

時代は大きく変わり現在の日本も、高度成長から先端技術を多く持つ国へと代わってきているが、やはり日本はモノ造りや技術の原点を忘れてはならない国家だとあらためて思えてくる。

「温故知新」この言葉の意味を痛切に感じさせられた今回の見学であった。

八百津町の丘陵地が続く車窓からは、木曽川が蛇行するように流れ、その両側には街並みが広がり、美しい景観をかもし出している。

前方の道路の標識に、旧八百津発電所資料館と書かれ、左方向の案内が出ている。

この資料館についての予備知識はないが、時間的にも余裕があり、寄ってみる事にした。

愛車は、案内標識に従って、曲がりくねった小さな道を進んで行く。

すると紅葉に囲まれた駐車場が見えてくる。駐車場の下には木曽川が太陽光線を反射させながらゆっくりと流れている。

旧八百津発電所資料館は、木曽川に寄り添うようにして建てられ、その奥には、丸山発電所が見え、さらに奥には赤いアーチ型の橋が美しい景観をかもし出している。 この近辺からが蘇水峡(そすいきょう)である。

旧八百津発電所の建物は、アーチ状の窓開口部をもつ欧風の浪漫な建物で、ひと際目立った近代的な建物であった。

対岸からの旧八百津発電所資料館と丸山発電所(手前)

旧八百津発電所資料館、左上には貯水槽の設備が見えている。

旧八百津発電所と丸山発電所(後方)・橋の所からが蘇水峡。

旧八百津発電所完成図、貯水槽からの水圧鉄管が本館へ、下の小さい建物が放水口発電所。

木曽川の流れと逆方向に造られている門を通り、真っ直ぐに下って行くと、旧八百津発電所資料館の入口があった。

欧風の面影を残したモダンな建物で、優雅と風格に満ち溢れイギリスのレンガ造り、白モルタル塗りの外観を見せている。

この発電所は明治44年(1911年)に木曽川水系初の本格的なダムとして建設され、明治・大正・昭和の三代にかけて、日本の産業近代化へ大きく貢献してきた。

しかし、昭和49年(1974年)、上流に出来た丸山発電所の完成により、63年に及ぶ役割を終え、発電の歴史に終止符をうった。

平成10年(1998年)5月、日本の水力発電の歴史を物語る貴重な資料として国の重要文化財に指定され、新たに資料館として開館、水力発電の歴史や、電化による人々の生活様式の変化、木曽川の筏流しなどの歴史を伝える資料館として新しい使命をにない現在に至っている。

発電所上部にある貯水槽の水量調整設備

発電所上部にある貯水槽、ここから四本の水圧鉄管で発電所に流水され、その水が水車を廻し発電される。

旧八百津発電所は現在の主流であるダム式ではなく、水路式で上流 9.7km先から取水、水路から貯水槽に貯えられ、落差で流入して発電するしくみである。

発電所裏側にある水圧鉄管敷設跡、貯水槽から内径2.1m、延長181mの水圧鉄管4本が本館に延び、4つの水車を回転させていた。

発電所内部の発電設備(手前が発電機、後方が水車)

私達は入館料320円を支払って本館に入館して行く。本館の建物は、発電設備のある発電棟と送電設備のある送電棟に分かれている。

発電棟の広々とした室内には、20トンの天井クレーンが設置され、その下には圧倒されそうな大きな水車に直結された発電装置が3組設置されている。

発電が開始された当初は、送電技術がなく都市近郊の火力発電が主であったが、送電技術の向上により水力発電へと変わっていった。

この水力発電所は最新の発電機器を導入した最初の発電所であったが、国産の設計施工管理であった。しかし、その水準は高いものではなく、発電所の立地や機器の選定を誤っていた為、難工事や水車の破裂事故を招き、工事費も大幅に超過した。

しかし、結果的に多くの課題を解決、国産技術の向上に貢献することになった。

明治44年の竣工当時は、米国製の横軸フランシス型水車4台と発電機4台が設置されていたが、大正12年に発電機の改造工事と水車の取替工事が行われ、現在展示されている国産の発電機と水車に変更されている。

芝浦製作所製の発電機(3200KW/台)手前とフランシス水車

明治44年11月、発電機工事の完了検査時に水車事故が発生、発電機と水車の試験にとりかかると調整機が作動せず、水車の回転数があがり、水車ケーシングが破裂。当時の大規模発電所の水車は、ほとんどが欧州製であったが、八百津発電所は米国製の水車(4200馬力)を使用していた。

事故原因分析により、コイルの巻き替えが芝浦製作所によって行われ、水車は国産の原動社原動機製作所によって、大正11年~13年に製造された4600馬力の物に取り替えられ、国産技術による出力の増強が図られた。

このことは、その後の発電所用水車の設計・製造技術の向上に役立ち、国産技術自立化の出発点となっていった。

米国GE社製の横軸回転界磁型発電機

大正時代に芝浦製作所によってコイル巻替えが行われ、出力が7500kwから9600kwに増強された。

水車に直結されている発電機の軸が回転すると、軸に固定されている電磁石が、外環状コイルの中を回転し、磁界を切る事によってコイルに電流が流れる。

発電機の電磁石への電気の供給は、励磁装置によって行われた。

励磁装置は、親発電機の電磁石に直流を送るための発電装置で、励磁機用水車と直流発電機から成っている。

当初は発電室中央に、二組の励磁装置が設置されていたが、昭和39年に新しい励磁装置に取り替えられ、その後撤去されている。

横軸単輪複流渦巻型フランシス水車(電業社原動機製作所製)と発電機(後方)

貯水槽から水圧鉄管を流水した高圧の水は、渦巻きケーシング内に流入、水流はケーシング内を回りながらガイドベーンを通って水車のライナー(ランナ)に入り、ライナーは水の力で勢い良く回転し、ライナーと一体となった水車と発電機の軸が回転し発電するしくみである。

水車を廻した水は左右の排出管から方水路に流れていく。

代表的な水車には、フランシス水車の他にぺルトン水車、カプラン水車がある。

フランシス水車のしくみ

自動油圧式調速機(ガバナー)(電業社原動機製作所)

調速機(ガバナー)はフランシス水車の回転数を一定に保つ装置で、負荷の増減に応じてガイドベーンを開閉し、水車のライナーに入る水量の調節を行う装置である。

水車の軸に直結されている発電機 20トン天井クレーン

発電棟と同じ建物内にある送電棟は、1階母線室から2階の配電室からなっている。

現在の資料館では、日本の電力史、産業史、八百津発電所の位置づけや発電技術、明治からの人々の暮らしと、電気の係わり合いなどが、写真パネルや展示品などで詳しく紹介されている。

母線配電室

発電機から送られてきた電流の電圧を高める変圧器(トランス)

放水口発電所

本館から外に出ると、木曽川沿いに小さな建物が建っている。

この建物は、電力需要が増加した大正時代に、本館発電所の放水口から出る落差7mの水を再利用する放水口発電所である。

第一次世界大戦で電力需要が急増、有効落差6.67mしかなかったために水車式選定は困難であった。

その為に低落作用水車に連成水車を採用、これは大きな発電機をその左右に2台ずつ、計4台の連成水車で廻すという、他に例のない貴重な発電装置(日立製作所製)で、最大1200kwを発電していた。

二輪単流露出型横軸4連フランシス式水車(日立製作所製、出力1800馬力(8台))

当時欧米では、低落差用の発電用水車の研究開発は盛んに行われていたが、発電技術自立期の日本では、開発は困難であった。

その為に、既存の露出方双輪水車を練成し、左右に4台つなげる。

日本にある当時の既存技術を導入改良して、限界まで高度に利用するという、貴重な産業遺産であり、日本の生産技術の特長を示した典型的な例であるといえる。

横軸回転界磁型発電機(国産)出力1200kw

放水口発電所内部、この下に発電機が取り付けられている。

木曽川の筏流し

旧八百津発電所資料館の木曽川対岸は、かつて木曽の木材を筏に組んで下流へ運んだ「錦織綱場=にしきおりつなば」があって、上の写真の筏模型が本館資料館に展示さられている。

この資料館では。大切な歴史遺産である木曽川筏や、その技術、歴史なども知ることが出来る。

木曽川 錦織綱場についた木材流し(蘇水峡)

八百津発電所資料館の木曽川対岸には、木材を集める錦織綱場の旧跡がある。

ここは木曽の山林で伐採された木材を、集荷して筏に組んで下流にある美濃や名古屋などに流送していた。

錦織綱場の開設年代は、鎌倉時代に起源するといわれ、足利時代には役所が設けられ、通関税及び使用料を取り立てていた記録も残されている。

この綱場が本格的に運用されるようになったのは、尾張藩が木曽山林や木曽川運材の権利を領有するようになってからであり、寛文5年(1665年=江戸時代)には、この場所に役所が設けられ、奉行以下138名が常駐していた。

木曽の山から伐り出された材木は、一本一本木曽川を狩り下げ、ここで筏に組まれ、犬山、名古屋方面へ流送された。

年間30万本もの単材が筏に組まれ、通常水量が安定する秋の彼岸から春の彼岸まで筏流しが行われた。

現在の蘇水峡 上記写真と同じ場所

この施設の見学を終えて感じることは、このような日本の近代化に向かって明治、大正、昭和の三つの時代を歩んできた歴史的な資料館の価値に大きな感動が湧いてくる。

江戸時代の封建社会から脱却し、明治時代の急速な外国技術を取り入れるために、お雇い外国人を高額で多数招きいれ、近代国家設立を苦心をしながら、成し遂げてきた歴史が感じられる。

ひとつひとつの外国の基礎技術を学び、それを応用しながら、新しい技術やモノを創りあげていった先輩達の聡明さと、叡智に深く感動せずにはいられなかった。

明治時代には、生活の中に電灯が灯り、蒸気機関などの新技術により産業革命が発生、鉄道、通信、工場の生産設備新設により、生産が飛躍的に発展する。

このことが人々の生活にも大きな変化を興すなど、何事にも興味が尽きない時代であった。

また、数百年前から行われていた木曽川の筏流しにまつわる、山林伐採をする人たちの生活や、山の神への信仰心から生まれてくる自然への共生心なども分かりやすく説明され、改めて自然環境の大切さを教えていただいた様に感じる。

それに、この資料館で受付をされている女性に、館内を案内していただいた。発電設備や歴史なども、親切に教えていただき大変ありがたく感謝の気持ちに絶えない。

時代は大きく変わり現在の日本も、高度成長から先端技術を多く持つ国へと代わってきているが、やはり日本はモノ造りや技術の原点を忘れてはならない国家だとあらためて思えてくる。

「温故知新」この言葉の意味を痛切に感じさせられた今回の見学であった。

資料館管理人 kk