10月11日(土)朝から囃子の鉦や太鼓が、ドンドン ヒャララ ドン ヒャララ・・・街中に鳴り響いている。

10月11日(土)朝から囃子の鉦や太鼓が、ドンドン ヒャララ ドン ヒャララ・・・街中に鳴り響いている。

今日は、だんじり祭りが熊取町で行なわれる。

昨日からの雨もあがり、

昨日からの雨もあがり、 今日は朝から上天気で、絶好の祭り日和である。

今日は朝から上天気で、絶好の祭り日和である。

だんじり祭りは、近郊にある岸和田市が有名で、大勢の人が見守る中、4トンもあるだんじりを、角地で勢い良く「やりまわし」する様子は圧巻で、テレビで放映され、全国的にも有名である。

熊取町の祭りも、それに劣らぬ人気があり、町内挙げての開催で、いたる所で大勢の観衆が訪れ、熱気と興奮に包まれている。

「そーりゃ、そーりゃ」 のかけ声が、太鼓や鉦などの囃子と共に街中に鳴り響いている。

初日に当たる今日は、各地区のだんじりが、宮入と称して、町内にある大森神社

まで、曳行してお祓いを受ける儀式が行なわれる。

明日の日曜日は、町内を曳行するパレードが予定されている。

広辞苑によると「だんじり」とは、「壇尻・楽車・山車」と表記され、祭礼の曳物のひとつで、車上に、山・人物・草木・禽獣などを飾り立て、囃子を行うものとある。

泉州地方では、「地車」 と書いて「だんじり」とよんでいる。

だんじりは、歴史的にも古く、色々な説があるが石器や弥生式時代の頃に、大きな獲物を矢尻で倒し、集落の老若男女が、綱を曳いて村まで運んだ。

この後、柴や木、竹などに獲物をくくりつけ、多くの者が曳き、大きな声を出したり、歌や踊ったりして、喜びを表現した。

日本の多くの祭りがそうであるが、秋の収穫が終った後などの、五穀豊穣に感謝、祈願したものが、色々な形に変化していったものと思われる。

この泉州地域で行われているだんじり(地車)は、4つのコマ(木製の車輪)に、美しい彫り物をほどこした台を造り、その上に屋根を乗せ、曳行するシステムである。

屋根には、大屋根と小屋根の二つの屋根がある。

大屋根が前方、小屋根が後方にあり、段違いで造られている。

屋根の上に乗って、団扇を手に、跳ねたり飛んだりしながら華麗に舞う人を、大工方(だいくがた)と呼んでいる。

大工方は、大屋根には一人、小屋根には3人ほど乗っている。

特に大屋根に乗った大工方は、だんじりの方向を、前の見えない後梃子(うしろてこ)の人たちに指示したり、速やかに方向転換するやりまわし時に、屋根の上で、勇壮で華麗なパフォーマンスを表現し、多くの観衆を魅了する役割を担っている。

4トンもあるだんじりが、「そーりゃ そーりゃー」の曳き手たちのかけ声のもとに 勢いよく方向転換する際に、大工方が屋根上で、両手を左右に大きく広げ、だんじりと共に勇壮に舞うシーンは、だんじり祭り最大の見所である。

大工方は、プロフェッショナルの要素が高く、熟練が必要だとされている。

大屋根の下には、4本の柱に囲まれた空間があり、囃子を担当する鳴り物係りが乗り込んでいる。

鳴り物の囃子は、大太鼓、小太鼓、鉦、笛などで、祭りのムードを高めるべく最初から最後まで演奏してやまず、かなりの体力を必要としている。

だんじりの後ろには、大きな棒が台に固定され、長い綱で結ばれている。

この大きな棒を後梃子(うしろてこ)と呼んでいる。

後梃子は、大工方の合図により、押したり、引いたりしながらだんじりの方向をコントロールする。

台の前方には、左右に2本の木の棒が差し込まれている。

これは、前梃子(まえてこ)と呼ばれ、方向転換するやりまわしの時に、内側のコマ(木製の車輪)の回転を抑え、だんじりを廻りやすくする役割であるが、危険が生じる恐れの時には、急ブレーキをかける事もある。

このように、前梃子を操作する人は、最も危険な役割の為、素質と技術を要求されると共に、全体の規律やチーム全体の連携を保つ、重要なことも課せられている。

各地区のだんじりの前後には、お祭りのムードを盛り上げる為に、色彩豊かで美しい大きな飾り物が取り付けてある。

だんじりの後には、長い綱が取り付けられ、各地区の青年団を離れた人や、婦人会や小さな子供などが、揃いのハッピを着て、行列に加っていたり、追っかけ隊などもあって、だんじりの後を走りながら追っている光景が、祭り見学に訪れた観衆の目を潤わしている。

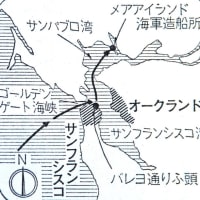

11日(土曜日)は熊取町11地区(朝代・和田・大久保・紺屋・五門・野田・七山・小谷・久保・小垣内・大宮)のだんじりが、大森神社に宮入りする。

11日(土曜日)は熊取町11地区(朝代・和田・大久保・紺屋・五門・野田・七山・小谷・久保・小垣内・大宮)のだんじりが、大森神社に宮入りする。

宮入順は、大森神社から遠い地区から宮入するように決められている(毎年上記の順に決定)

出発前の入念な整備とチエックを行なう(大久保)

整備しながら車軸にコマ(木製の車輪)の取り付け作業をする

だんじりの美しい彫り物(大久保)

最終チエック(だんじりの後方) 整備完了 サー出発

多くの人たちによって曳行されるだんじり(大久保)

この大久保地区のだんじりは、多くの人たちに曳行され、お祓いを受ける為に、4kmほど先にある大森神社へ宮入りする。

町内至る所から大森神社に宮入して、お祓いを受ける為に向かうだんじり

だんじりを待つ大森神社の境内

大森神社の境内には、多くの観客が取り囲んでいる、中央には伽藍があり、この伽藍をだんじりは2周半する。

大森神社の境内には、多くの観客が取り囲んでいる、中央には伽藍があり、この伽藍をだんじりは2周半する。

伽藍を廻るだんじりは、速やかに廻ることを良しとされており、狭い境内を止めずにスムーズに廻ることは、なかなか難しく、それなりの熟練と、指図する人、曳行する人たちの息が合致することが要求される。

特に境内は砂利で覆われており、おまけに昨夜からの雨で多少ぬかるんでいる。

4トンもあるだんじりが、狭い境内の中での、速やかに曳行されるシーンは見ごたえがあって、多くの観衆がつめかけ、歓声をあげている。

だんじりは、境内の中央にある伽藍を2周半したところで、神社からお祓いの厳粛な儀式を受ける。

お祓いを受けただんじりは、境内の所定の位置(毎年決まっている)に、だんじりを止め、全てのだんじり(11台)のお祓いの儀式が終了するまで待機することになっている。

大森神社の境内に次から次へと入って行くだんじり

神社境内に入っただんじりは、最初に中央の伽藍を2周半する。

槍のようなのぼりをあげながら行進する だんじりの御祓いをする神主さま

境内の中でリーダーの合図の基に、一気にだんじりの曳行を開始する

境内でだんじりを曳行する女性たち

境内の中央にある伽藍を2周半するだんじり

大屋根の上で華麗なパホーマンスで観客を魅了する大工方

伽藍を2周半するが止まらずに速やかに廻ることがよしとされている。

神前にてお祓を済ませ、玉ぐしをだんじりに取り付ける 境内に入ってくるだんじり

お祓いを受けただんじりは全て所定の位置に集結する

熊取町のだんじり祭りの一日目は、各地区のだんじりが大森神社にいっせいに集まり、お祓いの儀式に望んだ後、それぞれの地区に曳行されて帰っていく。

熊取町のだんじり祭りの一日目は、各地区のだんじりが大森神社にいっせいに集まり、お祓いの儀式に望んだ後、それぞれの地区に曳行されて帰っていく。勿論、だんじりの太鼓や鉦、笛などの囃子は、鳴り止むことなく、街中に響き渡り、だんじりの方向転換する、やりまわしの時は、そーりゃ そーりゃー と大声を あげながら、だんじりを走りながら曳行して行く。

この光景を見たく、だんじりが方向転換する角地では、大勢の観衆がつめかけ、大きな歓声と拍手が湧き上がり、祭りムードを一層盛り上げている。

夜になると、だんじりには灯入れが行われ、曳行されるが、時には子供達もだんじりに乗り込み、太鼓を叩くこともある。

夜遅くまで、囃子は街中にこだましやむ時がなかった。

明日は町内のパレードで行われ、祭りムードが、一層盛り上がっていくに違いない。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます