6月24日(水)午前の天地人博の見学を終えた私たちは、同じ越後市内にある、上杉謙信ゆかりの地である春日山城に向かった。

春日山城も同じ上越市内にあって、愛車では10分以内で行けそうであった。

5分ほど走ると中心部の街並みの景観から、山裾に広がる里山風景の景観に変わってくる。

すると目の前に紅い欄干の架かった橋と、紅い鳥居が見え、参道が山裾に向かって真っ直ぐに伸びている。

奥にも鳥居があって、こんもりとした森に囲まれている。 春日神社である。

私達は、紅い鳥居をくぐり、春日神社に向かってゆっくりと進んで行く。

赤い欄干のある春日橋から、紅い鳥居とその奥の森には春日神社がある。

100m程進むと石でできた鳥居があり、鳥居には、しめ飾りがかけられ、その奥には、急な石段の坂が真っ直ぐに伸び、周りには樹齢何百年もありそうな、杉の巨木が生い茂リ、太陽光線を遮っている。

手水舎で、身を清め、100段ぐらいありそうな石段を、一歩一歩登って行くと、そこは、春日神社の境内で、正面には神社本殿が見えている。

訪れている人は私達以外にいなく、ひっそりとしている。

これだけ脚光を浴びているのに、どうしてだろう!

少し様子が想像とは、違っているように思える。

この神社には、次のようなことが書かれている。

春日神社参道の石段(下から) 境内上から石段を下方に見る

この春日神社の御祭神は、天児屋根命(あめのこやねのかみ),比売神(ひめがみ),武甕槌命(たけみかつちのかみ),経津主命(ふつぬしのかみ)である。

また、相殿には、厳島神社弁天様,諏訪神社(健御名方神=たけみなのかみ),菅原神(すがはらのかみ=天神様)菅原道真公を祭っている。

神社の概略について説明すると、春日神社は、春日山の名前の由来になった神社である。

春日山は、今から1050年前の天徳2年(958年=平安時代)年に、奈良の春日社を山上に勧請したことに由来している。

春日山城の築城の際には、現在地に遷座し、春日山鬼門(北東)鎮護の神として、当地方の鎮守の神として、祀られたと伝えられている。

平氏の流れをくむ長尾景虎(謙信)は、藤原氏の流れをくむ上杉氏を相続して、上杉謙信となり、名実ともに越後の太守となるが、春日社は藤原氏の氏神にほかならなかった。

春日山城は、非常時の防御施設としてだけでなく、謙信の代に居城となり、政治の拠点として、特異な変遷をたどっている。

謙信は氏神である春日山明神の加護を受けながら、戦国の世に覇を唱えていた。

そんな折に長尾影虎(謙信)は、春日神社が藤原家の氏神にあたる為、深く信仰したと伝えられている。

謙信を継いだ景勝は、その後、関ヶ原の戦いで西軍に組した為、米沢(山形県米沢市)へ減封になるが、春日神社の信仰は変わらず、現在でも米沢城の片隅に分霊を勧請した春日神社が祀られている。

訪れる人もいなく、ひっそりとしていた春日神社

春日山城の鬼門(北東)に当たり謙信の信仰も篤かった春日神社拝殿

天地人の由来の「天地人」とは、上杉謙信の言葉からとられている。

「輝虎(謙信)公曰く。

天の時、地の利に叶い、人の和とも整いたる大将というは、和漢両朝上古にだも聞こえず。

いわんや、末代なお有るべしとも覚えず。

もっとも、この三事整うにおいては、弓矢も起こるべからず、敵対する者もなし」 (北越軍談 謙信公語類)

これを要約すると。

「謙信公曰く、天の巡り合わせが良く、地勢の有利さに恵まれ、家臣・領民がよくまとまり、この3つの条件を満たす大将を、日本の歴史、中国の歴史、神話の時代にさかのぼっても見たことがない。

もっともこんな大将がいたら、戦は起こらないし、敵対する人物もいないだろう」 と謙信はいっている。

これは、孟子の教えで 「天の時 地の利 人の和」 を上杉謙信が引用したと考えられる。

戦に勝つ為には、すなわち物事を成功させるには、この3つの条件が必要である。

直江兼続も、この教えを心の片隅におき、当時の執政に当たったと思われる。

春日神社の見学を終えた私たちは、すぐ近くで春日山の麓にある林泉寺に向かって行った。

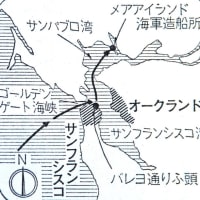

林泉寺には、すぐに到着する。駐車場には、春日山城跡と林泉寺の、案内図が掲げられている。

春日山城跡と林泉寺の案内図 右下が林泉寺

林泉寺(りんせんじ)は、越後国守護代長尾氏、及び、その後裔である上杉氏の菩提寺として知られる曹洞宗の寺院で、山号は春日山(かすがさん)と称している。

林泉寺は、上杉謙信と深いゆかりがあり、後に長尾氏の居城になっているが、先代から受け継がれ、春日山城山麓に建立された林泉寺と、江戸時代初期に、上杉氏が移封先の米沢城下(現在の山形県米沢市)に、建立した林泉寺と二つがある。

駐車場にある案内図を見て真っ直ぐに進んで行く。

受付で拝観料500円支払って横を見ると、藁葺きの屋根で出来た珍しい惣門(そうもん)が建っている。

この門は上杉謙信公によって、春日山城から移築され、往時を今に伝える唯一の門として偲ばれている。

林泉寺は、明応6年(1497年=室町時代)、越後守護代・長尾能景が亡父の17回忌供養にあたり、長尾家菩提所として創建され、曇英恵応禅師(どんえいえほうぜんじ)により開山された。

それから40年後、長尾能景と子の為景、そしてその子の上杉謙信は、天文5年(1536年=室町時代)に父の為景が死すると、7歳で林泉寺に預けられ、14歳で呼び戻され、元服して、景虎と称するまで、六世天室光育大和より学問を学んだ。

景虎(謙信)が、のちに上杉氏を継承し、上杉輝虎を称すると、林泉寺は上杉氏の菩提寺となる。

上杉輝虎(謙信)は、七世住職益翁宗謙(やくおうしゅうけん)大和尚のもとで参禅し、元亀元年(1570年=室町時代最後)に剃髪したとき、師の諱から一字を取って不識庵謙信と号している。

天正6年 (1578年=安土桃山時代、※ 天正元年=1573年=室町幕府滅亡) に急死した上杉謙信、後を継いだ謙信の養子・景勝の時に、上杉家は会津に移封となり、かわって越後領主となった堀家、高田城主松平越後守家、榊原家の菩提所となった。

また、代々から「禁制条」を下され、あつく保護されていた。

林泉寺は、徳川二代将軍秀忠公以来、御朱印地の寺領を拝領し、「下馬・下乗」の札を立てる特遇をも許されなどの歴史を重ねて、現在に至っている。

春日山城から移築された林泉寺惣門 上杉謙信が建立した山門

江戸時代の地震で消失、大正時代に上杉謙信公生誕400年を記念して山門が再建された。

山門の左右には、直江津の彫刻家、滝川美堂によって彫られた、大きな仁王像が立っている。台座を含めると4mの高さがあるとのことであった。

山門の中央の天井には、竜の絵が、前後二つに分かれて描かれている。

二つの竜の絵も、それぞれに違って描かれているが、意味は何かの縁起で描かれているように思われた。

山門を過ぎると、石の通路が本堂に向かって延び、正面には越後が生んだ名将「上杉謙信」を偲んだ石碑が立てられている。

いまだに、上杉謙信は、この地方の人々から、名君として敬慕され、遺徳が偲ばれているようである。

鐘楼も木陰の中の中央に建てられ、正面奥には、本堂の堂々とした伽藍が見えている。

右側には、宝仏殿が、左側の山裾の林には、謙信公の墓所が造られている。

山門に掲げられている謙信公直筆の「第一義」の大額、山門表側にも「春日山」の謙信公直筆の大額がある

山門の天井には、二つの竜の絵が描かれ、絵の片隅に勲筆と描かれている。

山門から林泉寺境内と本堂を見る

水草の浮かぶ小さな池から、平成になって新しく再建された林泉寺本堂

平成9年に。開創500年を記念して建立される。

本尊として釈迦牟尼仏、脇侍として文殊菩薩、普賢菩薩を配している。

左には達磨大師像。脇間には、開山雲英恵応禅師像ならびに、五大名霊牌と大謙信公坐像を祀っている。

開創500年を記念して建立された林泉寺本堂拝殿、古い建物が多い歴史的建造物の中では珍しいと思えた。

境内にある鐘楼と往時を偲ばせる肖像画や、春日山城図などが展示している宝物殿

宝仏殿は、昭和46年に会館、林泉寺を菩提所とされた、上杉謙信公をはじめ、各大名ゆかりの品々が多数展示されている。

上杉謙信公の墓所の前で、当時の状況などの説明を熱心に聞く人たち

上杉謙信公のお墓、天正6年(1578年=安土桃山時代)に49歳で春日山城内で亡くなられた。

墓碑の横に咲く小さな紫陽花 甲斐武田軍との激戦で亡くなった川中島戦没者供養塔

境内に大きな葉をめぐらせ、鮮やかな色彩で美しく咲く花

上杉氏移封後の林泉寺は、一時衰退するが、上杉景勝に代わって春日山城主となった堀秀治によって再興され、春日山城主の堀氏や、堀氏改易後に高田城に入封した松平氏。18世紀前半から明治維新まで、高田藩に在封した榊原氏と歴代の上越地方の支配者により、菩提寺として尊崇を受けている。

堀家は堀秀重、堀秀政、堀秀治3代の位牌と墓が林泉寺にある。

江戸時代の林泉寺は、江戸幕府の2代将軍・徳川秀忠から御朱印で寺領224石を授けられ、高田藩主から、禁制の特権を与えられていた。

しかし、寛永年間(1624年~1644年=江戸時代)及び、弘化4年(1847年=江戸時代)の二度の火災で、本堂や山門などが焼失している。

本堂での参拝をすました後、上杉謙信公のお墓や、甲斐武田軍との激戦地、川中島合戦での戦没者供養塔、その他に、歴代当主や住職など、多数のお墓があり、森の中で静かに眠っている。

宝仏殿にも立寄ってみると、上杉謙信公ゆかりの物や春日山城図、上杉軍の軍旗など、往時を偲ばせるような品々が、多数展示されている。

上杉謙信ゆかりの林泉寺の見学を終えた私たちは、駐車場に戻り、春日山城跡に向って行った。

向かっている道中で、先ほどまで見学していた林泉寺と、深いつながりのある上杉謙信という名君のすごさを感じてくる。

謙信公は幼い頃より、住職から厳しい薫陶(くんとう=徳によって人々を感化させ、導くこと)を受けられ、仏教の教へに従って、人々を愛する心、自己に対しての強い心や、厳しさを持つ名君であったと推察される。

現代社会では、自分の利益を追求するあまり、小局的な観点にたち、他人や社会への思いやりが欠落しているように感じてくる。

上杉謙信のように、人間や社会の本質を、徳と言う面からとらまえた考え方、徳の根がしっかりと芽生えた、社会の実現を要望せざるを得なかった。

春日山城も同じ上越市内にあって、愛車では10分以内で行けそうであった。

5分ほど走ると中心部の街並みの景観から、山裾に広がる里山風景の景観に変わってくる。

すると目の前に紅い欄干の架かった橋と、紅い鳥居が見え、参道が山裾に向かって真っ直ぐに伸びている。

奥にも鳥居があって、こんもりとした森に囲まれている。 春日神社である。

私達は、紅い鳥居をくぐり、春日神社に向かってゆっくりと進んで行く。

赤い欄干のある春日橋から、紅い鳥居とその奥の森には春日神社がある。

100m程進むと石でできた鳥居があり、鳥居には、しめ飾りがかけられ、その奥には、急な石段の坂が真っ直ぐに伸び、周りには樹齢何百年もありそうな、杉の巨木が生い茂リ、太陽光線を遮っている。

手水舎で、身を清め、100段ぐらいありそうな石段を、一歩一歩登って行くと、そこは、春日神社の境内で、正面には神社本殿が見えている。

訪れている人は私達以外にいなく、ひっそりとしている。

これだけ脚光を浴びているのに、どうしてだろう!

少し様子が想像とは、違っているように思える。

この神社には、次のようなことが書かれている。

春日神社参道の石段(下から) 境内上から石段を下方に見る

この春日神社の御祭神は、天児屋根命(あめのこやねのかみ),比売神(ひめがみ),武甕槌命(たけみかつちのかみ),経津主命(ふつぬしのかみ)である。

また、相殿には、厳島神社弁天様,諏訪神社(健御名方神=たけみなのかみ),菅原神(すがはらのかみ=天神様)菅原道真公を祭っている。

神社の概略について説明すると、春日神社は、春日山の名前の由来になった神社である。

春日山は、今から1050年前の天徳2年(958年=平安時代)年に、奈良の春日社を山上に勧請したことに由来している。

春日山城の築城の際には、現在地に遷座し、春日山鬼門(北東)鎮護の神として、当地方の鎮守の神として、祀られたと伝えられている。

平氏の流れをくむ長尾景虎(謙信)は、藤原氏の流れをくむ上杉氏を相続して、上杉謙信となり、名実ともに越後の太守となるが、春日社は藤原氏の氏神にほかならなかった。

春日山城は、非常時の防御施設としてだけでなく、謙信の代に居城となり、政治の拠点として、特異な変遷をたどっている。

謙信は氏神である春日山明神の加護を受けながら、戦国の世に覇を唱えていた。

そんな折に長尾影虎(謙信)は、春日神社が藤原家の氏神にあたる為、深く信仰したと伝えられている。

謙信を継いだ景勝は、その後、関ヶ原の戦いで西軍に組した為、米沢(山形県米沢市)へ減封になるが、春日神社の信仰は変わらず、現在でも米沢城の片隅に分霊を勧請した春日神社が祀られている。

訪れる人もいなく、ひっそりとしていた春日神社

春日山城の鬼門(北東)に当たり謙信の信仰も篤かった春日神社拝殿

天地人の由来の「天地人」とは、上杉謙信の言葉からとられている。

「輝虎(謙信)公曰く。

天の時、地の利に叶い、人の和とも整いたる大将というは、和漢両朝上古にだも聞こえず。

いわんや、末代なお有るべしとも覚えず。

もっとも、この三事整うにおいては、弓矢も起こるべからず、敵対する者もなし」 (北越軍談 謙信公語類)

これを要約すると。

「謙信公曰く、天の巡り合わせが良く、地勢の有利さに恵まれ、家臣・領民がよくまとまり、この3つの条件を満たす大将を、日本の歴史、中国の歴史、神話の時代にさかのぼっても見たことがない。

もっともこんな大将がいたら、戦は起こらないし、敵対する人物もいないだろう」 と謙信はいっている。

これは、孟子の教えで 「天の時 地の利 人の和」 を上杉謙信が引用したと考えられる。

戦に勝つ為には、すなわち物事を成功させるには、この3つの条件が必要である。

直江兼続も、この教えを心の片隅におき、当時の執政に当たったと思われる。

春日神社の見学を終えた私たちは、すぐ近くで春日山の麓にある林泉寺に向かって行った。

林泉寺には、すぐに到着する。駐車場には、春日山城跡と林泉寺の、案内図が掲げられている。

春日山城跡と林泉寺の案内図 右下が林泉寺

林泉寺(りんせんじ)は、越後国守護代長尾氏、及び、その後裔である上杉氏の菩提寺として知られる曹洞宗の寺院で、山号は春日山(かすがさん)と称している。

林泉寺は、上杉謙信と深いゆかりがあり、後に長尾氏の居城になっているが、先代から受け継がれ、春日山城山麓に建立された林泉寺と、江戸時代初期に、上杉氏が移封先の米沢城下(現在の山形県米沢市)に、建立した林泉寺と二つがある。

駐車場にある案内図を見て真っ直ぐに進んで行く。

受付で拝観料500円支払って横を見ると、藁葺きの屋根で出来た珍しい惣門(そうもん)が建っている。

この門は上杉謙信公によって、春日山城から移築され、往時を今に伝える唯一の門として偲ばれている。

林泉寺は、明応6年(1497年=室町時代)、越後守護代・長尾能景が亡父の17回忌供養にあたり、長尾家菩提所として創建され、曇英恵応禅師(どんえいえほうぜんじ)により開山された。

それから40年後、長尾能景と子の為景、そしてその子の上杉謙信は、天文5年(1536年=室町時代)に父の為景が死すると、7歳で林泉寺に預けられ、14歳で呼び戻され、元服して、景虎と称するまで、六世天室光育大和より学問を学んだ。

景虎(謙信)が、のちに上杉氏を継承し、上杉輝虎を称すると、林泉寺は上杉氏の菩提寺となる。

上杉輝虎(謙信)は、七世住職益翁宗謙(やくおうしゅうけん)大和尚のもとで参禅し、元亀元年(1570年=室町時代最後)に剃髪したとき、師の諱から一字を取って不識庵謙信と号している。

天正6年 (1578年=安土桃山時代、※ 天正元年=1573年=室町幕府滅亡) に急死した上杉謙信、後を継いだ謙信の養子・景勝の時に、上杉家は会津に移封となり、かわって越後領主となった堀家、高田城主松平越後守家、榊原家の菩提所となった。

また、代々から「禁制条」を下され、あつく保護されていた。

林泉寺は、徳川二代将軍秀忠公以来、御朱印地の寺領を拝領し、「下馬・下乗」の札を立てる特遇をも許されなどの歴史を重ねて、現在に至っている。

春日山城から移築された林泉寺惣門 上杉謙信が建立した山門

江戸時代の地震で消失、大正時代に上杉謙信公生誕400年を記念して山門が再建された。

山門の左右には、直江津の彫刻家、滝川美堂によって彫られた、大きな仁王像が立っている。台座を含めると4mの高さがあるとのことであった。

山門の中央の天井には、竜の絵が、前後二つに分かれて描かれている。

二つの竜の絵も、それぞれに違って描かれているが、意味は何かの縁起で描かれているように思われた。

山門を過ぎると、石の通路が本堂に向かって延び、正面には越後が生んだ名将「上杉謙信」を偲んだ石碑が立てられている。

いまだに、上杉謙信は、この地方の人々から、名君として敬慕され、遺徳が偲ばれているようである。

鐘楼も木陰の中の中央に建てられ、正面奥には、本堂の堂々とした伽藍が見えている。

右側には、宝仏殿が、左側の山裾の林には、謙信公の墓所が造られている。

山門に掲げられている謙信公直筆の「第一義」の大額、山門表側にも「春日山」の謙信公直筆の大額がある

山門の天井には、二つの竜の絵が描かれ、絵の片隅に勲筆と描かれている。

山門から林泉寺境内と本堂を見る

水草の浮かぶ小さな池から、平成になって新しく再建された林泉寺本堂

平成9年に。開創500年を記念して建立される。

本尊として釈迦牟尼仏、脇侍として文殊菩薩、普賢菩薩を配している。

左には達磨大師像。脇間には、開山雲英恵応禅師像ならびに、五大名霊牌と大謙信公坐像を祀っている。

開創500年を記念して建立された林泉寺本堂拝殿、古い建物が多い歴史的建造物の中では珍しいと思えた。

境内にある鐘楼と往時を偲ばせる肖像画や、春日山城図などが展示している宝物殿

宝仏殿は、昭和46年に会館、林泉寺を菩提所とされた、上杉謙信公をはじめ、各大名ゆかりの品々が多数展示されている。

上杉謙信公の墓所の前で、当時の状況などの説明を熱心に聞く人たち

上杉謙信公のお墓、天正6年(1578年=安土桃山時代)に49歳で春日山城内で亡くなられた。

墓碑の横に咲く小さな紫陽花 甲斐武田軍との激戦で亡くなった川中島戦没者供養塔

境内に大きな葉をめぐらせ、鮮やかな色彩で美しく咲く花

上杉氏移封後の林泉寺は、一時衰退するが、上杉景勝に代わって春日山城主となった堀秀治によって再興され、春日山城主の堀氏や、堀氏改易後に高田城に入封した松平氏。18世紀前半から明治維新まで、高田藩に在封した榊原氏と歴代の上越地方の支配者により、菩提寺として尊崇を受けている。

堀家は堀秀重、堀秀政、堀秀治3代の位牌と墓が林泉寺にある。

江戸時代の林泉寺は、江戸幕府の2代将軍・徳川秀忠から御朱印で寺領224石を授けられ、高田藩主から、禁制の特権を与えられていた。

しかし、寛永年間(1624年~1644年=江戸時代)及び、弘化4年(1847年=江戸時代)の二度の火災で、本堂や山門などが焼失している。

本堂での参拝をすました後、上杉謙信公のお墓や、甲斐武田軍との激戦地、川中島合戦での戦没者供養塔、その他に、歴代当主や住職など、多数のお墓があり、森の中で静かに眠っている。

宝仏殿にも立寄ってみると、上杉謙信公ゆかりの物や春日山城図、上杉軍の軍旗など、往時を偲ばせるような品々が、多数展示されている。

上杉謙信ゆかりの林泉寺の見学を終えた私たちは、駐車場に戻り、春日山城跡に向って行った。

向かっている道中で、先ほどまで見学していた林泉寺と、深いつながりのある上杉謙信という名君のすごさを感じてくる。

謙信公は幼い頃より、住職から厳しい薫陶(くんとう=徳によって人々を感化させ、導くこと)を受けられ、仏教の教へに従って、人々を愛する心、自己に対しての強い心や、厳しさを持つ名君であったと推察される。

現代社会では、自分の利益を追求するあまり、小局的な観点にたち、他人や社会への思いやりが欠落しているように感じてくる。

上杉謙信のように、人間や社会の本質を、徳と言う面からとらまえた考え方、徳の根がしっかりと芽生えた、社会の実現を要望せざるを得なかった。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます