朝から、10・25防災訓練の反省会を、自治会長、防災役員全員出席のもとおこなった。今年度は、自治会長が防災役員を外れて、地元自治会に戻っていただいたので、訓練はスムーズにいったとの評価をいただいた。

その中で、「我が家は大丈夫作戦(白いタオル)」については、各自治会の取り組みにばらつきがあったものの皆さんの意識が、災害時の安否確認に必要との認識をしていただいたのはありがたかった。来年に向けては新たな徹底手法を考案しなければいけないことになった。

また、中学生の応援について賛否の意見があったが、おおむね、よくやってくれたとの意見があった。これも来年は彼らが主体的に取り組める方法を考えないといけない。

そして、訓練の指導者が、消防署員であったり、社協職員であったが、今後は防災スタッフで行えるようになる必要がある。また、防災役員は自分の担当するところだでの運営でなく、消化や避難やそれぞれの訓練内容に習熟しないといけないとの積極的な意見も多く出された。

約80名弱の参加者がそれぞれ感想を述べていただいた。一つ一つ回答はしなかったが、それぞれの意見を一つにまとめて回答をしていこう。また、各訓練班から文章で課題を出していただいているのでこれらにも回答をするとともに

来年への取り組みを示していこう。

その後、自治会長と各種団体の長に残っていただき「地域自治協議会」の説明を行った。松山市への視察、加賀市大聖寺への視察、100年会館での地域活動セミナーへお参加、松阪市への視察等を通して見えてきたものを質問したが、

皆さんの理解は十分でなかった。

・なぜ屋上屋を重ねる組織を作る必要があるのか?

・協議会を作るビジョンがわからない?

・現状の核組織間の連携でいけないのか?

皆さんの疑問は十分理解できるし、あえて地域自治協議会の意義や仕組みについて話をしてこなかったので疑問は当然だったので、今後奈良市からの講演をいただくことになった。また、市長との地域ミーティングについても12月にまとめることになった。

午後から、平常空席で行われている「秋の天平祭」に足を運んできた。

曇り空だったが、多くの家族連れの参加者があった。色々と趣向を凝らしておられたが、会場がやはり大きくそれぞれの出し物の良さが発揮されていないように感じた。また、規模も何か小さくなったように感じた。

その後、奈文研で開催されている「地下の正倉院展」に足を運んでみた。

そこの案内に、なら観光ボランティアガイドの会「朱雀」の2期生のメンバーと偶然にあった。朱雀の会も結成20年を迎えようとして2期生はすでに3人になっているとのことだった。朱雀を立ち上げてはや18年。感慨深いものがある。みんなよくここまで民間で持続してくれたと感謝の思いにさせられた。まして2期生の方が元気に頑張っていてくれることが本当に嬉しい。

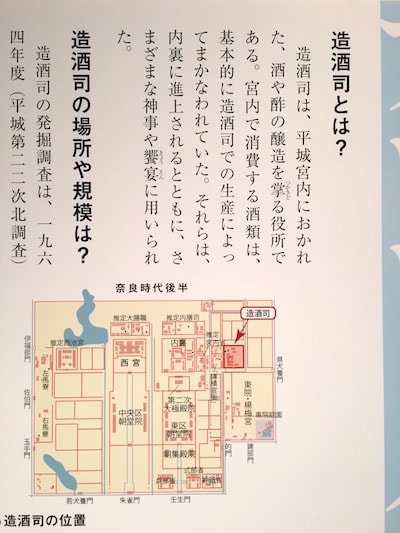

地下の正倉院は、「造酒司 木簡の世界」と題して木簡中心の展示がしてあった。

「万葉集に見られる酒の歌」

大伴旅人(大伴旅人)の酒に関する歌

・験(しるし)なき ものを思はずは 一杯(ひとつき)の 濁れる酒を 飲むべくあるらし

(くだらない物思いをするくらいなら、いっぱいの濁酒でも飲むべきであろう)

「卷三・三三八」

・賢(さか)しみと もの言ふよりは 酒飲みて 酔泣(ゑひなき)するし まさりたるらし

(偉そうに物を言うよりは、酒を飲んで酔い泣きするほうがましであろう)

「卷三・三四一」

・なかなかに 人とあらずば 酒壺に 成りにてしかも 酒に染みなむ

(中途半端な人間でいるよりみ、いっそ酒壺にでもなってしまいたい。そして酒にどっぷり浸ろう)

「卷三・三四三」

大伴旅人も酒を飲むことで、日頃の憂さを晴らしていたのでしょうか?とコメントがありました。