昨日は観音崎のアジサイへ。

今の観音崎は京急ホテルは改装工事中だし昼飯を食べられる場所が限られているから、久里浜で昼飯を食べて、さて、どっちから行く?観音崎への公共交通機関利用はいくつかのルートがあるのだけど、私は横須賀中央駅からバスか浦賀駅からバス。

思いのほか海風がべたついてなくて涼しかったから浦賀駅からにして終点まで行かずに腰越バス停で下車。

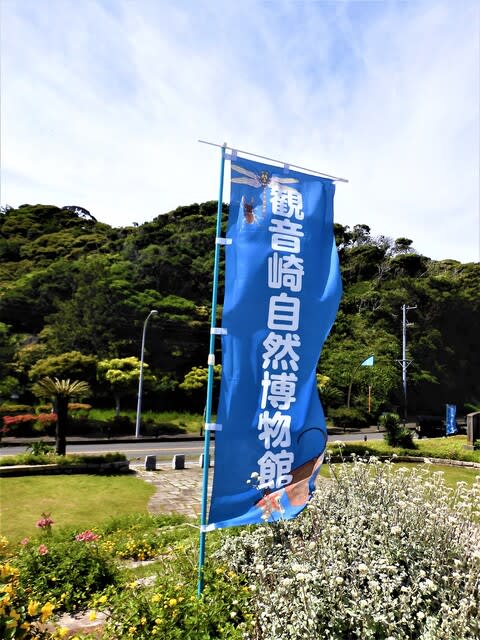

観音崎自然博物館へ。

公益社団法人・観音崎自然博物館は、1953年(昭和28年)に観音崎観光開発が旧陸軍研究所の払い下げを受けて開設。採算がとれずに1978年(昭和53年)の閉館を決めたけど、地元有志の署名活動等で1979年(昭和54年)に設立された社団法人観音崎自然博物館保存会によって存続することになり、1989年(平成元年)に今の場所に移転し現在に至る。

ただ単に海は美しい海洋生物は素晴らしい映えするテーマパークという展示ではなく、海と人の関りを含めた総合的な内容が特徴。

いきなりアオギスの脚立釣り用の脚立が展示してあったりなんかする。

ウミウシ。

子供たちが興味を持ち楽しく学べるようにあちこち工夫が凝らされる。

人にとって豊かな恵みをもたらしてくれる海は海だけで成り立っているわけではない。陸から流れ込む川が支える。その川は陸に育まれる。

海岸漂着物を使ったアート展。

漂着物を通して漂着物でわかる今現在の海の状況をさり気なく示唆する。

魚たちを触れる水槽。

これがまたぶっちゃいくなのばかりだけど、彼等は触っても安全なのだ。派手なほうが危ない。

しばし遊んでもらう。

観音崎自然博物館を出て横須賀美術館へ海を見ながら歩く。

少し車道脇の歩道を歩いてトンネルを抜ければ車もバイクも自転車も入ってこない遊歩道。

防衛省管轄部分もあるけど、絶壁に激しくぶつかる波音を聞きながら気持ち良く歩ける。

第二次世界大戦の頃の聴測所。

敵潜水艦の音をとらえるための施設だったようだけど、取り壊されるでもなく戦争遺跡として認定される気配もなく、ただただそこにたたずみ続ける。

二代目観音崎灯台の残骸。

現役は引退しているけど白亜の優美な姿をとどめる今の観音崎灯台は三代目。

初代は1922年(大正11年)に発生した地震(関東大震災の前触れ?)で倒壊し、再建された二代目は再建半年後の関東大震災であっけなく崩れ落ちたのだった。

これも知らない人がほとんど。ただただ瓦礫としてそこに転がる。

ここにもアジサイが揺れる。

今日は朝から止むことなく雨が降り続ける。

あまり風はないみたいでほぼ真っ直ぐに降り続く。

水害のおこらないことを祈るしかない。