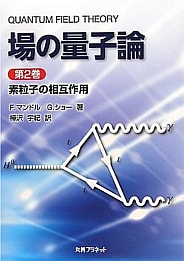

「場の量子論〈第2巻〉素粒子の相互作用:F.マンドル、G.ショー」

日本時間で明日、7月4日の午後4時、欧州合同原子核研究所(CERN)がヒッグス粒子探索について最新の研究結果を発表する。

この発表の前に本書を読んで自発的対称性の破れやヒッグス機構(素粒子が質量を獲得するメカニズム)のこと、ヒッグス粒子のことを数式を使った本物の理論そのままの形で理解しておきたかった。昨夜遅くようやく読み終え、ぎりぎりのところで間に合った。明日の発表を聞く準備が整った。

第1巻のレビュー記事で書いたように本書はペスキンの「An Introduction To Quantum Field Theory」の参考文献の中で「最もやさしい場の量子論の教科書」と紹介されている。でもペスキンの教科書が出たのは1995年だから、評価されたのは本書の初版だ。今回僕が読んだ本は2010年に出された第2版の原書を和訳したもの。第2版ではこの第2巻の中の第11~15章が追加挿入された。

しかし、この追加された5章が難しかったのだ。。。

第11章 ゲージ理論

第12章 場の理論の方法

第13章 径路積分

第14章 量子色力学

第15章 漸近的自由性

第11章の「ゲージ理論」ではいきなりクォークとグルーオンが登場して面食らってしまった。QED(量子電磁力学からの類推でQCD(量子色力学)の話や計算が展開されるわけだ。場の量子論入門者としてはクォークの存在が予測されるようになった背景とか説明してほしいと思ったが、いちいち科学史をなぞっていたらきりがなく、それだけで何冊もの本が書けてしまうので、とりあえず受け入れるしかない。

ゲージ場自体の考え方、ゲージ変換は単純だ。キーとなるアイデアは「場の位相変換による物理量の不変性」だ。けれどもクォーク場やグルーオン場(そしてそれらの反粒子)については色電荷(Color Charge)をはじめ、パラメータがたくさんになるのでQEDと比較して式はとても複雑になる。場の量子論がとっつきにくいのはその考え方ではなく、計算の複雑さによるところが大きいと思う。

場の量子論で重要なのは量子化された場におけるラグランジアン密度をはじめとする物理量の不変性、粒子と粒子の相互作用、粒子と場の相互作用、場と場の相互作用など計算にあらわれる要素はたくさんある。以前、とんちんかんな記事を書いてしまったことがあるが、解析力学は場の量子論の世界でも基本原理である。

複雑な計算式展開を経て、粒子のファインマン振幅、散乱断面積、散乱角、質量(静止エネルギー)などを予測していく。QEDで経験したように発散してしまう物理量との闘いは、QCDではより高度な形であらわれる。場の量子論はいかに繰り込むかという工夫の積み重ねという側面もある。

QCDの理論(ゲージ場の理論、強い相互作用)を展開するために第12章と第13章では、新たな方法が導入される。Green関数、生成汎関数、Grassman場を数学的基礎とするファインマンの径路積分によるアプローチだ。この方法はS行列による摂動論より計算はシンプルになる。

ただ、Grassman場の元となるGrassman数やGrassman代数(外積代数の一種)は、T_NAKAさんによる「フェルミオンの経路積分(1)」という記事でわかるように「大きさ」という概念がない「新しいタイプ」の数なので最初はびっくりした。実数でも複素数でもない奇妙な数がどうして必要になるのだろう?反交換関係をもつフェルミオン粒子の径路積分では必要になるのだという。またQCDではこのGrassman数を基にしたゴースト場(幽霊場)というのも登場し、この場との相互作用を含めてラグランジアン密度などの計算が行われるのだ。(注意:本書では「経路積分」ではなく「径路積分」という表記が採用されている。またBosonは「ボソン」という表記が正しいが、本書では「ボゾン」と表記されているので、このブログ記事では「ボゾン」と表記しておいた。)

勉強スピードは第2巻になってかなり落ちた。計算過程が複雑になる上に、第1巻で導いた式への参照が頻発するからだ。第2巻も第1巻と同じく260ページほどの分量だが、常に両方持ち歩かなければならない。参照箇所の数式を探しだしても、その式が導出された過程を思い出す必要があるのでさらに時間がかかる。

第15章の「漸近的自由性」つまりクォーク、グルーオンの「ごく近い距離では弱くなり粒子間に働く力は弱くなる」という「強い相互作用」がもつ性質の解説で、第16章は「弱い相互作用」である。これら2つの章で難しさピークとなり、僕の理解度は5割まで落ちた。(本書のその他の章の理解度は7~8割である。)はじめて場の量子論に取り組む僕には、数式の設定や導出過程が「先に結論ありき」のように思え、「つじつま合わせの技巧」に走りすぎているように感じられた。

しかし第17章の「弱い相互作用のゲージ理論」から急に読みやすくなる。数式自体がシンプルになっているのと複雑な数式変形がなくなるからだ。この章でQEDからの類推によるアプローチで電磁相互作用と弱い相互作用の統一が達成される。取り扱われる素粒子にもW±ボゾンやZ0ボゾンが登場し、ボゾン場WはU(1)ゲージ変換の元で不変であり、レプトン場BはSU(2)ゲージ変換の元で不変となる。

ヒッグス粒子発見が間近という絶妙のタイミングも手伝って、第18章の「自発的な対称性の破れ」の章は読みながらドキドキしていた。素粒子が質量を獲得するヒッグス機構というメカニズムを自分は理解できるだろうか?という高揚感に満たされながらこの章を3度ほど読み直した。自発的な対称性の破れを理解するのはそれほど難しくなかった。ヒッグス機構の話の展開も段階を追って数式をたどると理解できた。この計算過程の中で複素スカラー場と質量のない実ベクトル場をあらわすラグランジアン密度の式が実スカラー場と「質量の値が正の」実ベクトル場に変化する。この箇所が質量獲得を意味している。

場の量子論の他の入門書ではGoldstoneモデルというU(1)ゲージ理論だけに限定する形でヒッグス機構を説明しているものがほとんどなのだが、本書ではより一般的に電弱標準理論=SU(2)xU(1)ゲージ理論での式の導出も行われているのがうれしかった。前者のU(1)のヒッグス機構では元々質量ゼロのベクトルボゾンがゲージ不変性を壊さずに質量を獲得し、後者のSU(2)のヒッグス機構ではW±ボゾン、Z0ボゾンが質量を獲得する。光子の質量がゼロのままでいられることもヒッグス機構の枠組みの中で示される。さらにレプトン系のラグランジアン密度を導入してレプトンが質量を獲得する。しかし本書ではクォークやその複合系であるハドロン(強粒子)の質量獲得までは説明されていない。

もちろんヒッグス粒子もヒッグス機構の説明の中で「実数場σ(x)に付随するスピン0のボゾン」として紹介されている。

参考ページ:

ヒッグス機構:ノート(PDF)

http://osksn2.hep.sci.osaka-u.ac.jp/~naga/kogi/handai-honor07/10-vac-mass.pdf

ゲージ対称性とヒッグス機構(PDF)

http://osksn2.hep.sci.osaka-u.ac.jp/~kazu/lecture/kobe/kobe_2.pdf

第19章の「電弱標準理論」は圧巻だ。これまでの章で紹介されたすべての粒子、すべての場が考慮され、これに対するFeynman規則や摂動計算のためのS行列を求める。QED、QCD、ニュートリノ、ヒッグス粒子などを含む数式展開は複雑極まりないが、実験結果との一致をいくつも見せられることで当初抱いていた「数式の導出がつじつま合わせの技巧に走り過ぎている」という印象が自然に消えていった。

ヒッグス粒子の存在を前提とした電弱標準理論は繰り込み可能であり、すべての摂動次数まで計算を行うことが可能なのだ。この章では「ニュートリノ-電子弾性散乱」によるニュートリノの弱混合角や質量、「電子-陽電子の高エネルギーにおける消滅過程」による電弱統一の問題についての解説がおこなわれている。

本書では3種類あるニュートリノの質量はゼロであるとして計算が行われるが、こららが質量をもつ可能性も否定されていない。ニュートリノの弱混合角はニュートリノに質量があるときに意味を持つ角度だ。本書出版後、わずかながら質量があることがわかり、この弱混合角の精密な決定のために世界各地の研究所で実験が行われている。

この章の最後ではヒッグス粒子が未発見であるミステリー、予想される質量や分岐比などが紹介されている。このあたりの解説は明日のLHCの発表を理解する上で大いに役立つと思った。ちなみに本書で予想されているヒッグス粒子の質量は110GeVから140GeVの範囲である。

場の量子論の入門書として、本書は他書にくらべて分量、難しさ、細かさ、内容のカバレッジ、各章の論理的整合性という観点でバランスがとれていてとても良いと思った。

僕にとっては本書が「最初の一冊」なので、他書と厳密に比べることはできないが、既に持っている「場の量子論 (裳華房):坂井典佑」は、ページ数は本書の半分以下で文章の割合も多いので、初心者に優しいという印象があるが、数式導出が少ないために天下り的な数式紹介に若干の抵抗感を持った。また、定評のある「演習場の量子論―基礎から学びたい人のために:柏太郎」はほとんど数式で埋め尽くされているので一冊目の教科書として読むのは無理があるだろう。これら2冊についてもいずれレビュー記事を書きたいと思っている。

場の量子論については、これまで何冊かの啓蒙書を読んだが、やはり数式で解説された教科書で理解するのがベストだと思った。とはいえ、このような教科書についていくために、これまで読んだ啓蒙書が大いに役立ったことを書き添えておこう。

2006年3月から勉強を始めて6年がたち、ようやく自発的対称性の破れやヒッグス機構を理解できるところまでたどり着いた。これまでに読んだ本は「記事一覧(物理学、数学)」でご覧いただくことができる。場の量子論はまだまだこれからじっくり取り組みたいし、周辺の数学の知識も深めていきたい。仕事やプライベートのバランスを取り、楽しみながら進んでいくのが長続きの秘訣だと思う。

明日のCERNの発表を直前に控え、米フェルミ研究所もヒッグス粒子検出の発表したというニュースが飛び込んできたのにはとても驚かされた。競争は熾烈である。

さて、明日はどのような発表が行われるのだろうか?両者の発表内容に対して、今後どのような判断、評価が下されるのだろうか?とても楽しみである。

ヒッグス粒子の歴史:

1960:南部(自発的対称性の破れ)

1964:ブロウト・アングレール・ヒッグス理論

1966:ヒッグスが質量に応用

1968:ワインバーグ・サラム・グラショーの電弱統一理論

参考ページ:

CERN to give update on Higgs search as curtain raiser to ICHEP conference

http://press.web.cern.ch/press/PressReleases/Releases2012/PR16.12E.html

明日のCERNのWebcastはこのページから入ると良い。日本時間午後3:55から。

http://public.web.cern.ch/public/

Tevatron scientists announce their final results on the Higgs particle

http://www.fnal.gov/pub/presspass/press_releases/2012/Higgs-Tevatron-20120702.html

本書の内容は以下のとおり。

〈第1巻〉量子電磁力学

場の量子論の入門的教科書として定評のあるF. マンドル,G. ショー,"Quantum Field Theory",原書第2版(2010年)の邦訳.第1巻では,まず輻射の量子論を簡単に復習してから,ラグランジアン形式の下でKlein-Gordon場,Dirac場,共変な光子場を導入し,量子電磁力学の摂動論を展開する.Feynman規則を導き,最低次のQED過程,輻射補正,理論の正則化の問題を論じる.

第1章 光子と電磁場

第2章 ラグランジアン形式の場の理論

第3章 Klein-Gordon場

第4章 Dirac場

第5章 光子:共変な理論

第6章 S行列展開

第7章 QEDのダイヤグラム規則

第8章 最低次のQED過程

第9章 輻射補正

第10章 正則化

付録A Dirac方程式

〈第2巻〉素粒子の相互作用

場の量子論の入門的教科書として定評のあるF. マンドル,G. ショー,"Quantum Field Theory",原書第2版(2010年)の邦訳.第2巻では,まずゲージ理論と,場の理論におけるGreen関数・生成汎関数の一般論を提示し,径路積分形式を導入して強い相互作用(量子色力学)を論じる.後半では弱い相互作用の現象論から,理論のゲージ化,自発的な対称性の破れの概念の導入を経て,電弱標準理論に到達する.

第11章 ゲージ理論

第12章 場の理論の方法

第13章 径路積分

第14章 量子色力学

第15章 漸近的自由性

第16章 弱い相互作用

第17章 弱い相互作用のゲージ理論

第18章 自発的な対称性の破れ

第19章 電弱標準理論

付録B 摂動論の公式とFeynman規則

翻訳されたのは樺沢宇紀氏。大学教授ではなく日立の技師の方で、本書を出す1年前に「サクライ上級量子力学」を訳されたばかりの方だ。1965年生まれだそうなので現在45歳。この10年あまりにこのように精力的に翻訳されている。すごい。。。

樺沢宇紀

1990年大阪大学大学院基礎工学研究科物理系専攻前期課程修了、(株)日立製作所中央研究所研究員。1996年(株)日立製作所電子デバイス製造システム推進本部技師。1999年(株)日立製作所計測器グループ技師。2001年(株)日立ハイテクノロジーズ技師

なお、同じ樺沢氏によって翻訳された以下の教科書もある。これらは今日紹介した場の量子論の教科書の前にお読みになるとよい。

サクライ上級量子力学〈第1巻〉輻射と粒子:J.J.サクライ

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/f54547be0138322c412050725ce489c2

サクライ上級量子力学〈第2巻〉共変な摂動論:J.J.サクライ

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/ef07c6e9d17863ca8e6c48959925783e

応援クリックをお願いします!このブログのランキングはこれらのサイトで確認できます。

お求めはこちらからどうぞ。

「場の量子論〈第1巻〉量子電磁力学:F.マンドル、G.ショー」

「場の量子論〈第2巻〉素粒子の相互作用:F.マンドル、G.ショー」

原書(英語)版をお求めの方はこちらから。ハードカバー版と廉価なソフトカバー版とKindle版がある。

「Quantum Field Theory: Franz Mandl, Graham Shaw (Hard Cover)」

「Quantum Field Theory: Franz Mandl, Graham Shaw (Soft Cover)」

日本時間で明日、7月4日の午後4時、欧州合同原子核研究所(CERN)がヒッグス粒子探索について最新の研究結果を発表する。

この発表の前に本書を読んで自発的対称性の破れやヒッグス機構(素粒子が質量を獲得するメカニズム)のこと、ヒッグス粒子のことを数式を使った本物の理論そのままの形で理解しておきたかった。昨夜遅くようやく読み終え、ぎりぎりのところで間に合った。明日の発表を聞く準備が整った。

第1巻のレビュー記事で書いたように本書はペスキンの「An Introduction To Quantum Field Theory」の参考文献の中で「最もやさしい場の量子論の教科書」と紹介されている。でもペスキンの教科書が出たのは1995年だから、評価されたのは本書の初版だ。今回僕が読んだ本は2010年に出された第2版の原書を和訳したもの。第2版ではこの第2巻の中の第11~15章が追加挿入された。

しかし、この追加された5章が難しかったのだ。。。

第11章 ゲージ理論

第12章 場の理論の方法

第13章 径路積分

第14章 量子色力学

第15章 漸近的自由性

第11章の「ゲージ理論」ではいきなりクォークとグルーオンが登場して面食らってしまった。QED(量子電磁力学からの類推でQCD(量子色力学)の話や計算が展開されるわけだ。場の量子論入門者としてはクォークの存在が予測されるようになった背景とか説明してほしいと思ったが、いちいち科学史をなぞっていたらきりがなく、それだけで何冊もの本が書けてしまうので、とりあえず受け入れるしかない。

ゲージ場自体の考え方、ゲージ変換は単純だ。キーとなるアイデアは「場の位相変換による物理量の不変性」だ。けれどもクォーク場やグルーオン場(そしてそれらの反粒子)については色電荷(Color Charge)をはじめ、パラメータがたくさんになるのでQEDと比較して式はとても複雑になる。場の量子論がとっつきにくいのはその考え方ではなく、計算の複雑さによるところが大きいと思う。

場の量子論で重要なのは量子化された場におけるラグランジアン密度をはじめとする物理量の不変性、粒子と粒子の相互作用、粒子と場の相互作用、場と場の相互作用など計算にあらわれる要素はたくさんある。以前、とんちんかんな記事を書いてしまったことがあるが、解析力学は場の量子論の世界でも基本原理である。

複雑な計算式展開を経て、粒子のファインマン振幅、散乱断面積、散乱角、質量(静止エネルギー)などを予測していく。QEDで経験したように発散してしまう物理量との闘いは、QCDではより高度な形であらわれる。場の量子論はいかに繰り込むかという工夫の積み重ねという側面もある。

QCDの理論(ゲージ場の理論、強い相互作用)を展開するために第12章と第13章では、新たな方法が導入される。Green関数、生成汎関数、Grassman場を数学的基礎とするファインマンの径路積分によるアプローチだ。この方法はS行列による摂動論より計算はシンプルになる。

ただ、Grassman場の元となるGrassman数やGrassman代数(外積代数の一種)は、T_NAKAさんによる「フェルミオンの経路積分(1)」という記事でわかるように「大きさ」という概念がない「新しいタイプ」の数なので最初はびっくりした。実数でも複素数でもない奇妙な数がどうして必要になるのだろう?反交換関係をもつフェルミオン粒子の径路積分では必要になるのだという。またQCDではこのGrassman数を基にしたゴースト場(幽霊場)というのも登場し、この場との相互作用を含めてラグランジアン密度などの計算が行われるのだ。(注意:本書では「経路積分」ではなく「径路積分」という表記が採用されている。またBosonは「ボソン」という表記が正しいが、本書では「ボゾン」と表記されているので、このブログ記事では「ボゾン」と表記しておいた。)

勉強スピードは第2巻になってかなり落ちた。計算過程が複雑になる上に、第1巻で導いた式への参照が頻発するからだ。第2巻も第1巻と同じく260ページほどの分量だが、常に両方持ち歩かなければならない。参照箇所の数式を探しだしても、その式が導出された過程を思い出す必要があるのでさらに時間がかかる。

第15章の「漸近的自由性」つまりクォーク、グルーオンの「ごく近い距離では弱くなり粒子間に働く力は弱くなる」という「強い相互作用」がもつ性質の解説で、第16章は「弱い相互作用」である。これら2つの章で難しさピークとなり、僕の理解度は5割まで落ちた。(本書のその他の章の理解度は7~8割である。)はじめて場の量子論に取り組む僕には、数式の設定や導出過程が「先に結論ありき」のように思え、「つじつま合わせの技巧」に走りすぎているように感じられた。

しかし第17章の「弱い相互作用のゲージ理論」から急に読みやすくなる。数式自体がシンプルになっているのと複雑な数式変形がなくなるからだ。この章でQEDからの類推によるアプローチで電磁相互作用と弱い相互作用の統一が達成される。取り扱われる素粒子にもW±ボゾンやZ0ボゾンが登場し、ボゾン場WはU(1)ゲージ変換の元で不変であり、レプトン場BはSU(2)ゲージ変換の元で不変となる。

ヒッグス粒子発見が間近という絶妙のタイミングも手伝って、第18章の「自発的な対称性の破れ」の章は読みながらドキドキしていた。素粒子が質量を獲得するヒッグス機構というメカニズムを自分は理解できるだろうか?という高揚感に満たされながらこの章を3度ほど読み直した。自発的な対称性の破れを理解するのはそれほど難しくなかった。ヒッグス機構の話の展開も段階を追って数式をたどると理解できた。この計算過程の中で複素スカラー場と質量のない実ベクトル場をあらわすラグランジアン密度の式が実スカラー場と「質量の値が正の」実ベクトル場に変化する。この箇所が質量獲得を意味している。

場の量子論の他の入門書ではGoldstoneモデルというU(1)ゲージ理論だけに限定する形でヒッグス機構を説明しているものがほとんどなのだが、本書ではより一般的に電弱標準理論=SU(2)xU(1)ゲージ理論での式の導出も行われているのがうれしかった。前者のU(1)のヒッグス機構では元々質量ゼロのベクトルボゾンがゲージ不変性を壊さずに質量を獲得し、後者のSU(2)のヒッグス機構ではW±ボゾン、Z0ボゾンが質量を獲得する。光子の質量がゼロのままでいられることもヒッグス機構の枠組みの中で示される。さらにレプトン系のラグランジアン密度を導入してレプトンが質量を獲得する。しかし本書ではクォークやその複合系であるハドロン(強粒子)の質量獲得までは説明されていない。

もちろんヒッグス粒子もヒッグス機構の説明の中で「実数場σ(x)に付随するスピン0のボゾン」として紹介されている。

参考ページ:

ヒッグス機構:ノート(PDF)

http://osksn2.hep.sci.osaka-u.ac.jp/~naga/kogi/handai-honor07/10-vac-mass.pdf

ゲージ対称性とヒッグス機構(PDF)

http://osksn2.hep.sci.osaka-u.ac.jp/~kazu/lecture/kobe/kobe_2.pdf

第19章の「電弱標準理論」は圧巻だ。これまでの章で紹介されたすべての粒子、すべての場が考慮され、これに対するFeynman規則や摂動計算のためのS行列を求める。QED、QCD、ニュートリノ、ヒッグス粒子などを含む数式展開は複雑極まりないが、実験結果との一致をいくつも見せられることで当初抱いていた「数式の導出がつじつま合わせの技巧に走り過ぎている」という印象が自然に消えていった。

ヒッグス粒子の存在を前提とした電弱標準理論は繰り込み可能であり、すべての摂動次数まで計算を行うことが可能なのだ。この章では「ニュートリノ-電子弾性散乱」によるニュートリノの弱混合角や質量、「電子-陽電子の高エネルギーにおける消滅過程」による電弱統一の問題についての解説がおこなわれている。

本書では3種類あるニュートリノの質量はゼロであるとして計算が行われるが、こららが質量をもつ可能性も否定されていない。ニュートリノの弱混合角はニュートリノに質量があるときに意味を持つ角度だ。本書出版後、わずかながら質量があることがわかり、この弱混合角の精密な決定のために世界各地の研究所で実験が行われている。

この章の最後ではヒッグス粒子が未発見であるミステリー、予想される質量や分岐比などが紹介されている。このあたりの解説は明日のLHCの発表を理解する上で大いに役立つと思った。ちなみに本書で予想されているヒッグス粒子の質量は110GeVから140GeVの範囲である。

場の量子論の入門書として、本書は他書にくらべて分量、難しさ、細かさ、内容のカバレッジ、各章の論理的整合性という観点でバランスがとれていてとても良いと思った。

僕にとっては本書が「最初の一冊」なので、他書と厳密に比べることはできないが、既に持っている「場の量子論 (裳華房):坂井典佑」は、ページ数は本書の半分以下で文章の割合も多いので、初心者に優しいという印象があるが、数式導出が少ないために天下り的な数式紹介に若干の抵抗感を持った。また、定評のある「演習場の量子論―基礎から学びたい人のために:柏太郎」はほとんど数式で埋め尽くされているので一冊目の教科書として読むのは無理があるだろう。これら2冊についてもいずれレビュー記事を書きたいと思っている。

場の量子論については、これまで何冊かの啓蒙書を読んだが、やはり数式で解説された教科書で理解するのがベストだと思った。とはいえ、このような教科書についていくために、これまで読んだ啓蒙書が大いに役立ったことを書き添えておこう。

2006年3月から勉強を始めて6年がたち、ようやく自発的対称性の破れやヒッグス機構を理解できるところまでたどり着いた。これまでに読んだ本は「記事一覧(物理学、数学)」でご覧いただくことができる。場の量子論はまだまだこれからじっくり取り組みたいし、周辺の数学の知識も深めていきたい。仕事やプライベートのバランスを取り、楽しみながら進んでいくのが長続きの秘訣だと思う。

明日のCERNの発表を直前に控え、米フェルミ研究所もヒッグス粒子検出の発表したというニュースが飛び込んできたのにはとても驚かされた。競争は熾烈である。

さて、明日はどのような発表が行われるのだろうか?両者の発表内容に対して、今後どのような判断、評価が下されるのだろうか?とても楽しみである。

ヒッグス粒子の歴史:

1960:南部(自発的対称性の破れ)

1964:ブロウト・アングレール・ヒッグス理論

1966:ヒッグスが質量に応用

1968:ワインバーグ・サラム・グラショーの電弱統一理論

参考ページ:

CERN to give update on Higgs search as curtain raiser to ICHEP conference

http://press.web.cern.ch/press/PressReleases/Releases2012/PR16.12E.html

明日のCERNのWebcastはこのページから入ると良い。日本時間午後3:55から。

http://public.web.cern.ch/public/

Tevatron scientists announce their final results on the Higgs particle

http://www.fnal.gov/pub/presspass/press_releases/2012/Higgs-Tevatron-20120702.html

本書の内容は以下のとおり。

〈第1巻〉量子電磁力学

場の量子論の入門的教科書として定評のあるF. マンドル,G. ショー,"Quantum Field Theory",原書第2版(2010年)の邦訳.第1巻では,まず輻射の量子論を簡単に復習してから,ラグランジアン形式の下でKlein-Gordon場,Dirac場,共変な光子場を導入し,量子電磁力学の摂動論を展開する.Feynman規則を導き,最低次のQED過程,輻射補正,理論の正則化の問題を論じる.

第1章 光子と電磁場

第2章 ラグランジアン形式の場の理論

第3章 Klein-Gordon場

第4章 Dirac場

第5章 光子:共変な理論

第6章 S行列展開

第7章 QEDのダイヤグラム規則

第8章 最低次のQED過程

第9章 輻射補正

第10章 正則化

付録A Dirac方程式

〈第2巻〉素粒子の相互作用

場の量子論の入門的教科書として定評のあるF. マンドル,G. ショー,"Quantum Field Theory",原書第2版(2010年)の邦訳.第2巻では,まずゲージ理論と,場の理論におけるGreen関数・生成汎関数の一般論を提示し,径路積分形式を導入して強い相互作用(量子色力学)を論じる.後半では弱い相互作用の現象論から,理論のゲージ化,自発的な対称性の破れの概念の導入を経て,電弱標準理論に到達する.

第11章 ゲージ理論

第12章 場の理論の方法

第13章 径路積分

第14章 量子色力学

第15章 漸近的自由性

第16章 弱い相互作用

第17章 弱い相互作用のゲージ理論

第18章 自発的な対称性の破れ

第19章 電弱標準理論

付録B 摂動論の公式とFeynman規則

翻訳されたのは樺沢宇紀氏。大学教授ではなく日立の技師の方で、本書を出す1年前に「サクライ上級量子力学」を訳されたばかりの方だ。1965年生まれだそうなので現在45歳。この10年あまりにこのように精力的に翻訳されている。すごい。。。

樺沢宇紀

1990年大阪大学大学院基礎工学研究科物理系専攻前期課程修了、(株)日立製作所中央研究所研究員。1996年(株)日立製作所電子デバイス製造システム推進本部技師。1999年(株)日立製作所計測器グループ技師。2001年(株)日立ハイテクノロジーズ技師

なお、同じ樺沢氏によって翻訳された以下の教科書もある。これらは今日紹介した場の量子論の教科書の前にお読みになるとよい。

サクライ上級量子力学〈第1巻〉輻射と粒子:J.J.サクライ

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/f54547be0138322c412050725ce489c2

サクライ上級量子力学〈第2巻〉共変な摂動論:J.J.サクライ

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/ef07c6e9d17863ca8e6c48959925783e

応援クリックをお願いします!このブログのランキングはこれらのサイトで確認できます。

お求めはこちらからどうぞ。

「場の量子論〈第1巻〉量子電磁力学:F.マンドル、G.ショー」

「場の量子論〈第2巻〉素粒子の相互作用:F.マンドル、G.ショー」

原書(英語)版をお求めの方はこちらから。ハードカバー版と廉価なソフトカバー版とKindle版がある。

「Quantum Field Theory: Franz Mandl, Graham Shaw (Hard Cover)」

「Quantum Field Theory: Franz Mandl, Graham Shaw (Soft Cover)」

日経サイエンスの記事ではヒッグスだけが見つかって超対称粒子が見つからないのは困るとか書いてありましたが、どうするんでしょうね。

ヒッグスの質量は超対称性を前提に計算してて予想通りになりそうなのに超対称粒子の気配もないってことで、新しい理屈を考えるのに頭をひねってるとか。

いよいよですね。ワクワクします。

もし、見つからなかったら「まだ見つからない。」と言えばすむのではないかなとも思えます。

いやいや、期待して見守っていきましょう!

ちなみに、同様に探されていた超対称粒子が見つかっていないことで思い出されるのは、陽子崩壊現象が、スーパーカミオカンデでも見つからなかったことです。 結果として、様々な制約条件から、現在の大統一理論では陽子の寿命が10の30乗年ほどであると予想されるようになっています。

つまり、スーパーカミオカンデが精密な実験を行ったことで、陽子の寿命が実際には測定できないほど長いと想定されることが判明し、大統一理論の考え方は修正を余儀なくされたのです。 実際、超対称性理論や超弦理論、余剰次元の理論などの研究において、大統一理論の考え方に修正が必要であることが判明した点において、見つからなかった実験は大きな貢献でした。

ですから、超対称粒子が見つかっていないことは必ずしも困る事ではなくて、現在の実験条件下では超対称粒子が見つからないという「成果」であるとも言えます。 当然、超対称性粒子の質量は非常に重いと想定されます。

僕の知らないことをいろいろ教えていただきありがとうございます。

「見つからない」ことが「成果」にもなるという例、深く考えさせられました。

どの新聞にもヒッグス粒子に種類があることは書かれていませんね。

この件について書かれている次のようなページを見つけました。

ヒッグス粒子の存在

http://commutative.world.coocan.jp/blog3/2012/07/post-592.html

ワインボトルならヒッグス機構が出来て都合が良い事しか分かってないんで可能性はいくらでもありそうです。

> ヒッグスについてはワインボトル型のポテンシャルになる理由とか全く分かってませんから

えっ!そうなのですか!

たいていの教科書にはヒッグス機構の直前にワインボトル型ポテンシャルが解説されているので、ヒッグス機構との関係は明らかなのだと思っていました。

ワインボトルにしないとヒッグス機構が働きませんから。

理由はどうあろうとワインボトルにすればうまく行く、他の方法では標準理論が作れないというのがヒッグス粒子を要求した理由です。

もちろん、強磁性や超伝導などで同様の現象があったから素粒子論でも予想したんですが。

ヒッグス機構とワインボトル型ポテンシャルとの関係は明らかなのですね。早とちりしてしまいました。

「それでは、なぜワインボトル型ポテンシャルなのか?」、「他に可能性はないのか?」ということをおっしゃっていたわけですね。