赤坂氷川神社

概要

氷川神社は、東京都港区赤坂にある神社です。

港区には白金、元麻布、赤坂に氷川神社が鎮座しているため、区別するためにそれぞれ、白金氷川神社、麻布氷川神社、赤坂氷川神社と呼ばれています。

東京十社の一つです。

神紋・社紋

主祭神

素戔嗚尊

(すさのおのみこと)

奇稲田姫命

(くしいなだひめのみこと)

大己貴命

(おおなむぢのみこと)

創建

天暦5年

(951年)

例祭日

9月16日

略縁起

天暦5年(951年) 、蓮林僧正が東国を遊行していた際、一ツ木村(現・赤坂4丁目付近)で一夜を明かすと、夢の中で御祭神のお告げがあり、この地に社殿を建てお祭りしたことが伝えられています。

御利益

厄除

縁結び

家内安全

商売繁昌

境内

社殿

徳川吉宗が建立した社殿は、幾多の震災・戦災を免れ建立当時の姿を現在に伝えています。

鳥居

一の鳥居

一の鳥居(南側)

二の鳥居

三の鳥居

手水舎

花手水

宮神輿庫

祭器庫

社務所

山車展示場

赤坂氷川山車

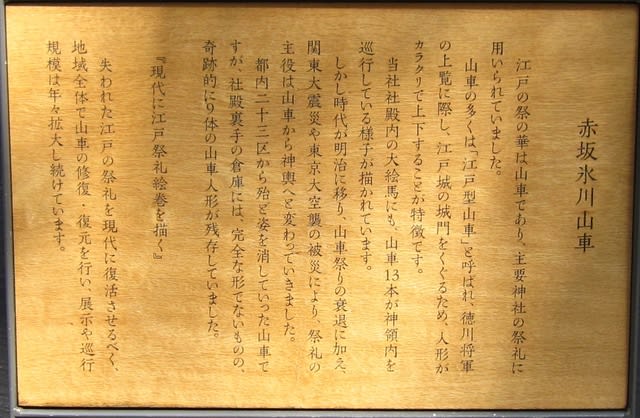

赤坂氷川山車江戸の祭の華は山車であり、主要神社の祭礼に用いられていました。山車の多くは「江戸型山車」と呼ばれ、徳川将軍の上覧に際し、江戸城の城門をくぐるため、人形がカラクリで上下することが特徴です。当社社殿内の大絵馬にも、山車13本が神領内を巡幸している様子が描かれています。しかし時代が明治に移り、山車祭りの衰退に加え、関東大震災や東京大空襲の被災により、祭礼の主役は山車から神輿へと変わっていきました。都内二十三区から殆ど姿を消していった山車ですが、社殿裏手の倉庫には、完全な形でないものの、奇跡的に9体の山車人形が残存していました。『現代に江戸祭礼絵巻を描く」失われた江戸の祭礼を現代に復活させるべく、地域全体で山車の修復・復元を行い、展示や巡幸規模は年々拡大し続けています。掲示板より引用

太鼓橋

包丁塚

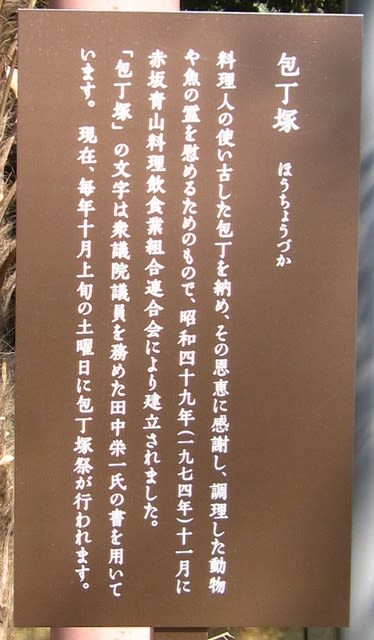

包丁塚料理人の使い古した包丁を納め、その恩恵に感謝し、調理した動物や魚の霊を慰めるためのもので、昭和四十九年(一九七四年)十一月に赤坂青山料理飲食業組合連合会により建立されました。「包丁塚」の文字は衆議院議員を務めた田中栄一氏の書を用いています。現在、毎年十月上旬の土曜日に包丁塚祭が行われています。掲示板より引用

大銀杏

大銀杏(港区天然記念物)当社の大銀杏は推定樹齢四百五十年。御社殿が遷座する以前よりこの地に生育していたと考えられ、江戸時代の初期から歴史の変遷を見守ってきた当社のシンボルといえます。幹の周囲は約7・5mにもなり、一周していただくと、昭和二十年(一九四五年)の東京大空襲による焼損を目にすることができます。しかし、毎年十一月下旬に色鮮やかに黄葉し、生命力の強さと神秘さを感じさせます。掲示板より引用

狛犬・獅子

摂末社

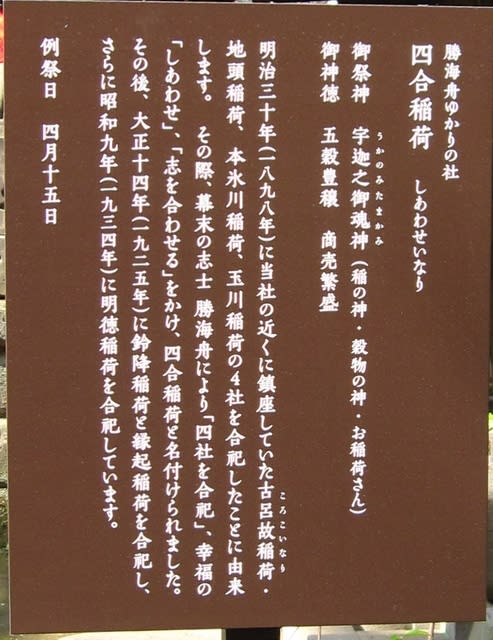

四合稲荷

(しあわせいなり)

勝海舟ゆかりの社

御祭神

宇迦之御魂神

(稲の神、穀物の神、お稲荷さん)

御神徳

五穀豊穣・商売繁盛

明治三十年(一八九八年)に当社の近くに鎮座していた古呂故稲荷(ころこいなり)・地頭稲荷、本氷川稲荷、玉川稲荷の4社を合祀したことに由来します。その際、幕末の志士・勝海舟により「四社を合祀」、幸福の「しあわせ」、「志を合わせる」をかけ、四合稲荷と名付けられました。その後、大正14年(1925年)に鈴降稲荷と縁起稲荷を合祀、昭和9年(1934年)に明徳稲荷を合祀しています。例祭日 四月十五日

西行稲荷

(さいぎょういなり)

山口稲荷

(やまぐちいなり)

桶新稲荷

(おけしんいなり)

九神社

(くじんじゃ)

天祖神社、春日神社、鹿島神社、八幡神社、諏訪神社、秋葉神社、厳島神社、金比羅神、塞神社。以上9社を合祀した神社です。

住所

東京都港区赤坂6−10−12

アクセス

東京メトロ千代田線 赤坂駅

徒歩8分

東京メトロ日比谷線・大江戸線

六本木駅

徒歩8分

東京メトロ南北線 六本木一丁目駅

徒歩8分

最後に

さすが、東京10社に選ばれる神社です。

都心とは思えないほど、緑豊かな境内。

勝海舟が歩いたであろう境内を、感慨深く散策しました。

暖かい雰囲気のいい神社でした。

参考

Wikipedia

東京都神社庁HP

赤坂氷川神社HP