久しくお休みをしていたブログ。 今年に入ってから仕事も忙しく、また寒い1月、雪の多かった2月、と出かける機会も少なく、着物を着るのも3月に入ってからが今年初めて、と私にしては珍しい。

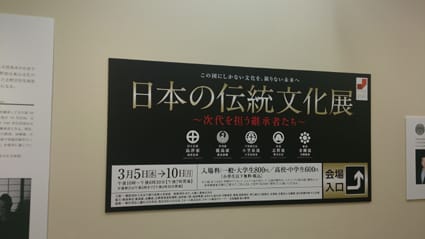

久しぶりにお友達と日本橋三越で行われていた「日本の伝統文化展」に出かけた。 お天気は良かったが寒い一日、しかしこの日は一日中デパートの中で過ごしたのでさほど寒さは気にならなかった。

今日のお出かけは綿薩摩と花唐草の織の名古屋帯で。

出かけたのはこちら、 「日本の伝統文化展、 次代を担う継承者たち~」と題し日本の伝統文化のいくつかの総家の若手、次期家元達がそれぞれの文化を紹介していた。 華道(宏道流)、琴古流尺八鈴慕会、今久谷窯、香道(志野流)、能楽(金剛流)、宮司家(鹿島家)、旧大名家(島津家)、など若き継承者が丁寧に講演して説明してくださった。 そのうちの一つ、 香道を体験させていただいた。

香道は沈水香といわれる天然香木のかおりを鑑賞する芸道、 この志野流は東山文化の代表格足利義政の側近だった志野宗信を祖に仰ぐ日本最大の香道流派とされている。 室町時代より500年に渡り香道を継承してきた第20世家元蜂谷宗玄の嫡男、蜂谷宗ひつさんがお手前をたててくださった。 香りをきく、というその所作、 静かに香りをきき五感を引き出しながら3種類の異なる香木の香りをきき当てる。

今回は すみれ と題し三種類の香木、 す、 み、 れ と3種類の香りを順番にききながら、 あとで順番をシャッフルしてまた同じ3種類の香が回ってくる、その順番を当てる。 墨で半紙に今きいた香りを れ、み、す、とういふうに順番をつける。本当の香道のお稽古のときにはこの香りだけではなく、 和歌を詠んだりしながら、香り、歌、文芸をたしなむらしい。 静かな、静かな時間が流れていく。 室町、平安、鎌倉時代の武家のたしなみとして脈々と続いてきたこれらの伝統文化、500年前からしていることはなんら変わっていません、との話でこれからもこの奥ゆかしい文化は継承して行って欲しいと思った。 今日の体験教室で見事に3種類の順番を当てた方は2人いらっしゃった。 先生も素晴らしいですね、とお褒めのことば、そして会場からも拍手が。 普段のお稽古の時は当てても誰も何も言わず、拍手も無く、 黙って、静かな中で進んでいく、ただそれだけの時間なのだが日本人の奥ゆかしさ、精神統一、わび、さびはこのような空間、息使い、自然のなかで育まれてきているのだなぁ、と感じた。 会場からは この教室は都内ではどこで習うことが出来るのですか、と男性の方から質問があった。 都内ではやく30のお教室がある、という。 以外に多いのだなぁ、と思った。 通常お教室は5人から多くても10人以内で行い、一日ゆっくりと時間をかけて行う、 やはり優雅な芸と文化なのだ。

ご一緒したのはAさんとSさん、昨年の12月以来久しぶりにお会いした。 Aさんは杜松紫の渋い大島、帯は池田重子さんで頂いた染帯、 Sさんは可愛い兎、松竹梅の飛び柄小紋でシックで可愛く。

そして私は三味線のお稽古を久しぶりに着物でする。 普段は洋服でしているのだがたまには着物ですると気もまた引きしまります。

お召しの一揃い、ルリ子さんに良くお似合いで、帯締めの色も効いていますね。お連れ様方も遊び心がある柄で、素敵ですね。

日本の伝統芸術、たくさんありますよね。 どれも奥深く、さすがに何百年もの間脈々と引き継がれて今日にあること、一日、一日の流れ、積み重ねなのですね。

大切に引き継ごうとしている継承者の皆さんの心粋、責任感をとても感じました。

こんな素敵な文化があることを誇りに思います。