昨年秋廃止の瀬戸際にあったばんえい競馬が、ソフトバンク関連企業の支援によって、帯広市単独での存続が決まり 地元関係者、多くのばんえい競馬フアンもひとまずこの吉報にホットしたところです。

廃止云々が取沙汰されてから、にわかに報道関係、そして地元でも関心がもたれ、全国的に注目の的と成りました。そこで我が「何でも探し隊」の一員として競馬場へ足を運びカメラに収めて来ました。馬にまつわる話題を織り交ぜて取材して来ましたので ご覧ください。

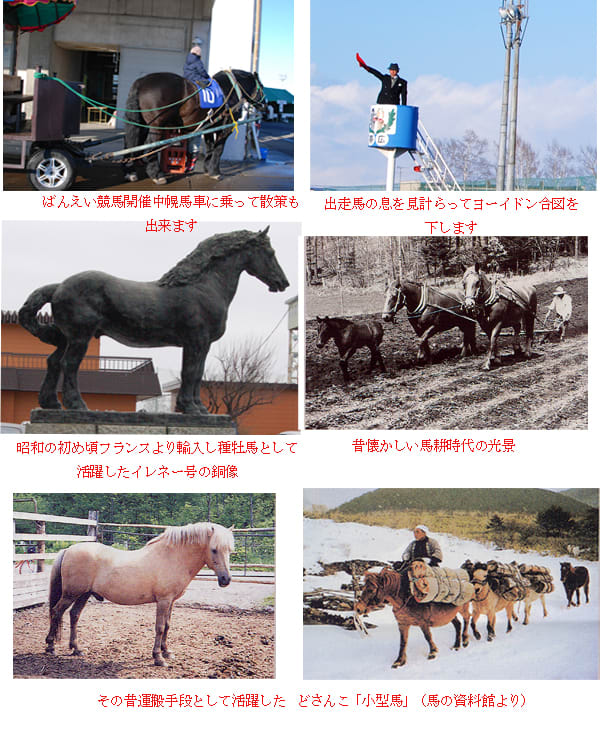

我々過去の生活に馬は人間社会と切っても切れない関わりがあったのです。特に北海道では開拓に、農耕に寄与し、戦時中は軍馬として徴用され我々の身辺に大きく貢献してきたのであります。又十勝あっても未墾の大地の開拓、農作業の力仕事には無くてはならない存在で、今の農業王国十勝の礎を築いた原動力であったのです。

その後十勝農業は機械化への道を進みトラクターなどの機械力にその役目を奪われ、馬の数も昭和30年頃63,000頭程居たのをピークに減り始め今では4,000頭位に減ってしまいました。

バドックでのお披露目が終わり騎手に導かれて、スタート地点の ↓ゲートへ10頭の出走場はむかいます。

昭和20年後半に十勝農協連(当時畜連)がフランスよりブルトン種牡馬を輸入しその後各町村も競って馬体の品種改良に力を注いだのでした。今ばんえい競馬に供されている大型の馬はその頃からの血を引き継いだ、ブルトン種ペルシュロン種が主流です。

スタートに備えて馬に橇を装着しゲートインする様子です~↓(この後スタータの旗の下 一斉にスタートします)

馬の血統には色々な系統があります。今ばんえい競馬で活躍している系統は 戦後フランスより品種改良用として輸入されたブルトン種と、明治から大正時代にかけ日本に輸入されたペルシュロン種がほとんどです。全世界での主な大型馬としてもフランス原産のブルトン種とペルシュロン種の2系統と、アメリカのベルジャン種が有ります。その他に競走馬としてはサラブレット系とアラブ系があり、国内でもこの他色々な系統を引いた血統馬が存在します。 木曽馬、 対州馬、トカラ馬、御崎馬、与那国馬、宮古馬、北海道では どさんこ 等の系統があります。

馬の毛色には大きく分けて、黒系、赤系、栗色系、の3種類です。黒の毛色の馬を「黒毛」とは言いませんアオ(あお)馬、といい白い毛色の馬を、芦毛(あしげ)馬といい、赤い毛色の馬を、鹿毛(かげ)馬といいますし栗毛色の馬は栗毛(くりげ)馬と呼んでおります。また品種、系統によっても毛色が変わってきます。

ここがレースの正念場 高さ2メートル近い大障害で観衆も手に汗握る場面です。(人馬一体となっての障害越えは騎手のタズナさばきが見ものです。)↓

このように馬偏にいろいろな意味や音を示す文字を組み合わせて300以上の馬に関わる文字が生まれたそうです。これ等を考えると過去において如何に人間社会と馬との結びつきが深かったを思い知らされる感じがします。

↓各馬の能力によって積荷の重さが違います、写真に出てくるレースでは600㎏の荷物を積んで居りました、レース毎に(馬の能力によって)積荷の重さが変わります。重賞レース(農林大臣杯等)では積荷は1,0000㎏ちかい荷物を積んでの走行です。また入賞賞金も最近の経営難から以前の半分位に減っている様で、財政難がこんな処にも響いているようです。

戦い済んで200mのコースの中を大小2つの障害を走破してゴールにたどり付きました。↓ 橇とつんだ荷物はトロッコに積んで又もとのスタート地点に運ばれます。

朝まだ暗闇に包まれた4時頃より早朝トレーニングの「ずり引き」と言われる調教が始まります。およそ1時間600kgの荷物を積んで砂利の上の調教↓ 馬の汗とはく息が白い湯気となって立ち込めていました。厳寒時期には汗が流れ落ちて、立ち止まると落ちた汗が地面で氷状にもなるそうです。

>

馬に関わる出来事や経緯を訪ねて見ると、昔の生活に馬は切っても切れない関はりがありました。「古きを訪ねて新しきを知る」、といわれますが馬の文化にも色々な歴史が有ったのです。あるとき重宝されていながら、時代が変わった途端ポィ捨てでは、なんとも馬さんが哀れで成りません。 この上は馬の存在感がアッピール出来る、ばんえい競馬の迫力や面白さと馬の勇壮な姿を後世に引き継ように一層の努力をこれから長く続けて欲しいと思いました。

〔 クイズ〕の答え 騳と書いてトク、ドクと読み、馬が並んで走る音を表すそうです。(馬の資料館々内の資料より)

馬の感じがよく出ています、朝早くうっしたのでしょうね、空の色もよくでています。これ運動している処でしょうか、元気のよいお馬さんですね。

あらためてじっくり見せていただきましたが、さすがですね。これはTSNの皆さんみんなに見て欲しい。

1月21日に参加される方には必見です。

みなさーん、みてくださーい。