■マーケット

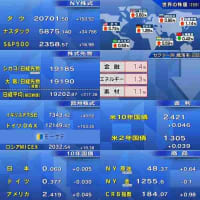

NYダウ、5日連続で高値更新

NYダウは5日連続の高値更新も、全体としては一服ムードもただよい小幅なもみ合いでした。今週も指標や決算など多くのイベントが控えています。小売売上高など先週までの指標が良好でアメリカ経済への安心感はあるものの、相場的にはさすがに買い疲れも見られるようです。一方10年債利回りの上昇は続いているものの債券は買われすぎていた面もあり、金利の反発は当然と前向きにとらえる声もあります。今週はゴールドマン・サックス、マイクロソフトなど大手企業の決算、ECB理事会や複数の住宅指標などに市場の関心が集まりそうです。株価の終値確認します。ダウは去年10月以来となる7日続伸でした。16ドルの上昇で1万8,533ドル。ナスダックは反発し26ポイントの上昇で5,055。S&P500も反発し5ポイントプラスの2,166でした。続いて18日のセクター別騰落率です。上昇のトップは情報技術。ソフトバンクが買収したイギリスの半導体メーカーが大幅高で、これが材料になりました。一方原油価格の下落でエネルギーセクターはさえない動きでした。

【世界の株価】

18日の終値

【NY証券取引所中継】米金融決算の評価は?

解説はノムラ・セキュリティーズ・インターナショナルの三浦洋平氏

--週明けは上昇なんですが、少しもたつき気味でしたね

先週末に発生しましたトルコでのクーデターの余波が一部で懸念されるなか、全体は小幅高でした。先週の上昇も踏まえると、力強い一日だったと思いますが、業界再編やバンク・オブ・アメリカの好決算などが追い風になっている模様です。

--今もありました大手金融機関の決算が出揃ってきたんですが、ここまではどんな評価ですか。

最も懸念されていたセクターの一つであった金融セクターの決算は順調な滑り出しです。大手銀行の決算は事前の利益予想を上回る結果が多く、今日まで5営業日でS&P銀行株指数は3.5%近く上昇しています。

--ただ低金利の長期化の懸念は晴れていませんよね。

確かに今回の決算の特徴としまして、非金利収入の部門つまり投資銀行部門やトレーディング部門が予想以上の収益を上げたという意味では、一時的なインパクトとも言えそうです。低金利に関してはローンの残高は各行とも増加傾向で、メリットもあるんですが、利ザヤの縮小で利益性は悪化しています。足下の銀行株の上昇が最近の金利上昇による期待感なのか、それとも実際に利益が拡大するのか、それを判断するにはもう数四半期かかると考えております。

【NY証券取引所中継】米薬価↑の経済影響は?

解説はノムラ・セキュリティーズ・インターナショナルの三浦洋平氏

--アメリカでは物価の上昇が依然緩やかなんですが、モノによっては違うようですね。

医薬品に関してはその限りではないと言える動きになっています。直近の生産者物価指数を見ても、出荷段階における医薬品の価格上昇は6.2%増と全体の0.3%増に比べ目立っています。製薬企業各社が研究開発費確保のために値段引き上げに動いていることが大きな理由のようです。

--これは経済への影響はどう考えたらいいのでしょうか。

もちろん製薬企業にとってはメリットです。1-3月期の決算で薬価の引上げによって売り上げが拡大していることを認めた企業がいくつもあります。薬の中ではリュウマチやHIVの薬の値上げが目立っています。4-6月期の決算でこのトレンドが継続しているのかが注目となります。

--消費者にとっては負担の拡大につながりませんか。

ただ大きな悪影響はしばらく無いと見ています。2つポイントがありまして、1つは政治的な動きです。民主党の大統領候補に指名される見通しのクリントン氏は、医薬品の自己負担額上限をを250ドルにする案を出しています。もう一つは特許切れと後発薬の台頭です。昨年の医薬品売上ランキングのトップ5のうち、3つの医薬品が既に特許切れ、もしくは2016年度末までに特許が切れます。特許が切れますと安い後発薬が登場し、既存ブランド薬の薬価は自然と下がることが想定されます。

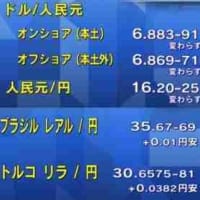

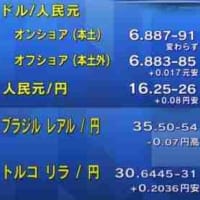

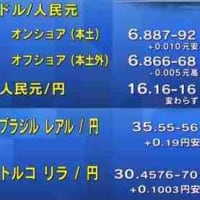

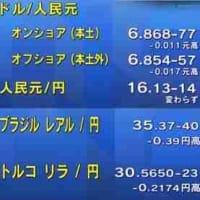

【為替見通し】注目ポイントは「ドル/円上昇の3つの要因」

解説はJPモルガン・チェース銀行の棚瀬順哉氏

--まず先週ドル円が大きく反発しましたが、その背景は何でしょうか。

先週以降のドル円反発は主に 3つの要因によって主導されたとみています。1つ目は短期筋による円買い持ちポジションの巻き戻し、2つ目は日本の大規模な経済対策やヘリコプターマネー政策に対する期待を背景にした円売り、3つ目はアメリカの長期金利急上昇と日米長期金利差の拡大です。ドル円相場の短期的な方向性はこれらの要因の動向によって決まってくるとみています。

--今日の予想レンジは、105.30円 - 106.80円 です。その3つの要因によるドル円上昇はこれからも続いていきますか。

3つの要因のうち短期筋の円買い持ちポジションの解消はかなり進んだとみています。となると、焦点はヘリコプターマネー政策に対する期待が続くかどうかとアメリカの長期金利上昇が続くかどうかということになってくるかと思います。結論から申し上げればこれらの要因を背景としたドル円の上昇はもうしばらく続く可能性は否定できないですけれども、それほど長くは続かず今週中か来週中にも反落に転じる可能性が高いとみています。

--それはどうしてでしょうか。

ヘリコプターマネー政策については、政府は当面財政再建路線を維持する見通しであり、日銀も国債買い入れは政府債務のファイナンスを目的としたものではないとの従来の立場を強調する可能性がが高いため、市場の期待はいずれ後退するとみています。アメリカの金利についても 9月の利上げが依然難しく英国の EU離脱を巡る不透明感もくすぶる中、ここからのリスクはむしろアメリカの金利が低下に転じて日米金利差が縮小、ドル円に対する下落圧力が高まる方向に傾いているとみています。

【日本株見通し】注目ポイントは「新・流動性相場」

解説は楽天証券経済研究所の香川睦氏

--今日の予想レンジは、16350-16650円です。

先週末はトルコのクーデターで為替が一時円高になりましたが、その後は情勢が収束し、週明けの米国市場ではダウ平均とS&P500が小幅ながら最高値を更新、ドル円もしっかりと戻ってまいりました。日経平均は先週1390円上昇し、利益確定売りで上げ一服となりやすいところなんですけれども、為替の円安が株価の下支えになりそうです。

--注目ポイントは「新・流動性相場」です。

不景気の株高という言葉がありますが、世界の経済見通しが鈍化する中、内外株式が堅調に転じた背景には、過剰流動性の拡大があると思います。グラフの通り、日米欧のマネタリーべース総額は6月におよそ10兆ドルとなり、前年比で22%増加しております。日欧当局 が資金供給を続けており、市場心理がリスク選好に転ずると、金や債券に向かっていた資金が株式にも沁み出してきた可能性があります。

が資金供給を続けており、市場心理がリスク選好に転ずると、金や債券に向かっていた資金が株式にも沁み出してきた可能性があります。

が資金供給を続けており、市場心理がリスク選好に転ずると、金や債券に向かっていた資金が株式にも沁み出してきた可能性があります。

が資金供給を続けており、市場心理がリスク選好に転ずると、金や債券に向かっていた資金が株式にも沁み出してきた可能性があります。--日米のマネタリーベースも逆転したそうですね。

はい、異次元緩和を続ける日銀の資金供給残高は6月にはじめて400兆円を突破、ドル換算では前年比47%増と米国を上回り、日米のマネタリーベース比率は1倍を上回りました。この比率とドル円の推移を重ねると、通貨供給量の違いでは需給面で円安になりやすくなっています。加えてドル円の重しだった米国債金利は反発しており、政策期待と相まったドル円の巻き戻しは日経平均の戻りを後押しすると期待しております。

■【モーサテ・サーベイ】今週のマーケットを出演者が予想

マーケットや世界経済の先行きを番組のレギュラー出演者へのアンケートから独自に予想します。

・今週末の日経平均株価予想

予想中央値(16400)先週終値(16497)

大和証券/石黒氏(17000)「日銀の追加緩和を催促する形で、日本株が買われる相場が海外勢を中心に続く」

東海東京証券/佐野氏(16000)「ヘリコプターマネー祭りは一服する」

・今週末のドル円予想

予想中央値(105.00)先週終値(105.46)

三菱UFJモルガンスタンレー証券/植野氏(105.50)「トルコのクーデター失敗で過度のリスク回避ムードは後退する」

大和証券/木野内氏「ソフトバンクの英ARM買収がどれだけの円売り要因となるのかが焦点」

・新たな経済対策、10兆円規模だと

多すぎる(7%)十分(30%)足りない(20%)その他(43%)

■特集 日本 どうするヘリコプターマネー

先週バーナンキFRB前議長が安倍総理や日銀黒田総裁と相次いで会談したことにより、市場では急速にヘリコプターマネーについて観測が強まっています。ヘリマネは果たして導入されるのか。安倍総理の経済ブレーンの浜田宏一内閣官房参与に直撃インタビューしました。

解説は、ニッセイ基礎研究所の矢嶋康次氏。

--先週バーナンキFRB前議長が安倍総理大臣や日銀の黒田総裁と相次いで会談したことを受けまして、市場では急速にヘリコプターマネーについて観測が強まっています。

《ヘリコプターマネーとは》 (フリップ1)

空からお金をばらまくという政策で、その方法論についてはさまざま議論がされている。

・ 中央銀行が国債を直接引き受ける方法

・ 中央銀行の持つ国債を新たに発行する無利子永久債と交換する方法

などが市場では言われている。

--いま市場で言われているのは、2つ目の「無利子永久債と交換する方法」のヘリマネ ですね。何故これが今注目されているのか。

ですね。何故これが今注目されているのか。

ですね。何故これが今注目されているのか。

ですね。何故これが今注目されているのか。(フリップ2:無利子永久債)

(矢嶋氏) 「これは非常に経済的にはよくできた制度で、2つポイントがあるんですけど、1つは金利がゼロということで、政府内のやり取りが無くなるという統合政府の議論。それからもう一つが償還が無いということです。私たちはお金をもらっても将来増税に備えて貯めてしまう。でも将来償還が無いと考えるとそれを使うだろうという意味で、非常にいいなという話になっています。」

(フリップ3:統合政府とは)

--今の最初の統合政府という議論なんですが、本当にそれができるのかどうか。いま政府と日銀の間というのは独立しています。関係としてはどうでしょうか。

(矢嶋氏) 「これで今政府が国債を発行して、政府にとっては国債が負債です。それを大量に買っているので、日銀は国債を資産として持っています。しかし国民から見るとこれは一緒なので、これを統合政府という。そうすると負債と資産を置き換えて、無利子永久債にしてしまうと、国債(負債)も国債(資産)も無くなる。そういう意味では政府は国債を発行しても、無利子永久債は見えていないですから、負債も増えないし利払いもない、という制度です。」

--ではこのヘリマネについて専門家はどう見ているのでしょうか。モーサテサーベイです。

(7月15~18日、対象:晩気味出演者30人)

《ヘリコプターマネー政策に》 賛成(17%)反対(60%)その他(23%)

--日本はヘリマネ導入に突き進んでいくのか。そのカギを握るキーマンに直撃した。

----- ○ ----- ○ ----- ○ -----

《浜田宏一内閣官房参与インタビュー》 (聞き手:佐々木明子キャスター)

浜田氏は、バーナンキ氏と安倍総理の会談に同席したが、ヘリコプターマネーへの言及はなかったという。

(浜田氏) 「(バーナンキ氏から)アベノミクスは忠実に政策遂行しているので、そこのところは大いに評価するというポジティブな話があった。」

ただこの会談で一気にヘリマネへの期待が高まり、円安株高になった。しかし浜田氏はヘリマネに反対の姿勢を示している。

(浜田氏) 「私がヘリマネに全面的に賛成できないのは、使える手段で性質の違うものは、なるべく両方持っていた方がいい。たまたま両方(財政と金融政策)一緒にやりたいというのであれば1回きりでは、ヘリマネと同じ組み合わせで財政金融政策をしてもいいが、システムとして財政をしたら、いつも中央銀行が小切手を書いてくれるというのはおかしい。」

--市場が期待している無利子永久債や直接引き受けを何の制約もなしにやるということは危険だということですか。

(浜田氏) 「そういうことです。それを制度化したら日本はインフレになって、喜ぶのは1回か2回で、その後の日本経済は危険だ。」

--ハイパーインフレなど歯止めがかからなくなる状況を危惧する浜田氏。一方で、大規模な経済出動への期待が高まっていることについて、浜田氏は・・・

(浜田氏) 「財政を強力に拡大というのをアベノミクスはとってなかった。第1の矢、金融政策が主役だった。うまく効いたので、限界に向かいつつあるということは言えると思う。金融政策というのは言ってみれば、紙を刷ることだけですからね。何も生産的なことはしていないわけです。完全雇用が近づいてきますと、当然、需要だけを鼓舞するような政策だけでは、その効果はだんだん緩やかになる。それをやめてしまったら、また低迷の15年、20年になるので、そこは誤解無きよう。やめてはいけないが、その力がだんだん薄くなる、弱くなるだろうと思われる。財政がうまく構造改革を促進するような財政が発揮されれば非常にいい。」

--赤字国債を出して、日銀が国債の買い取り額を増額するという形ですね。

そうです。

ただ追加緩和のタイミングについては・・・

(浜田氏) 「先週の(株高の)トレンドが世界的にも続くようであれば、日本がそんなに無理して(今回)追加緩和と言わなくてもいいかもしれない。その辺は最近のデータが一番わかっている黒田総裁に任せておけば安心だという感じを持っている。」

----- ○ ----- ○ ----- ○ -----

--浜田氏は積極的に財政を出すのには慎重です。官僚が力をつけて行って構造改革が進まなくなる可能性があるということです。ただたまに財政が出て、ヘリマネのイメージ浸透で株高につながれば、それはいいことであるけれども、大事なのは構造改革、成長戦略だとおっしゃっていました。

(矢嶋氏) 「私は結構、浜田先生と似ているというか、制度的な改正は無理だと思うし、やらない方がいいと思う。やはり秩序が無くなりますし、独立性の問題とか、将来のハイパーインフレみたいな可能性が高まるので、やめた方がいいとは思う。そういう意味では安倍政権も財政法の改正とか、教科書的なヘリマネというのはたぶんやらないんだと思うんですけど、問題はどんなヘリマネを市場にイメージさせるのか、ここがこれからのポイントになるんじゃないでしょうか。」

--例えばヘリマネをイメージさせるということをこれから政府はやっていきたいんだろうということですよね。

(矢嶋氏) 「そうです。先週バーナンキさんがいらっしゃってこれだけ株高円安になったところを見たので、そういうのが効くんだろうなと、たぶん思われると思う。現状はいまヘリマネなんです。財政も拡大して金融もやっているということを、現象面で見たら、ヘリマネだというのはたぶん皆さんの総意だと思う。これから政府の大型経済対策と日銀の追加緩和がセットになるとすると、これは完全にヘリマネを強化しているというイメージになる。いま20年債までマイナス金利です。そうすると例えば、永久債ではなく50年債を出すとか、非常に長いものを出してあげると、ヘリマネの方向に向かっているというようなことをちょっと匂わしていくと、市場が反応するのではないか。」

--超長期の国債を発行するということですね。それからもう一つ、矢嶋さんが注目しているのが、2013年に出た政府・日銀の共同声明というものがありました。内容は簡単に言えば、こういうことです。

(フリップ4:政府・日銀の共同声明のポイント)

・ デフレ脱却に向けて政府・日銀の連携強化

・ 物価上昇目標2%を早期に実現、金融緩和の継続

こういったことを謳うことによって、株高・円安が進んでいったという経緯があります。

(矢嶋氏) 「アベノミクスがスタートした時に、もとの白川総裁とこれをやったんですけど、両方ともできていない。ですからヘリマネの議論も含めて、浜田先生からも金融で限界が見えてきたという話もありますし、財政のほうもちょっと難しいという問題がありますので、なにか政府日銀一体化を強化するようなイメージ作りで、これ(2013年の政府・日銀の共同声明)を利用できないか、みたいな話はこれから出てくるかもしれない。」

--新たな共同声明というか、強化したことをイメージさせるものを出すのではないか、ということですね。

(フリップ5:共同声明?)

(矢嶋氏) 「そういう意味では、日銀サイドでは今やっている3軸運営をさらに強化して、2%達成までさらにがんばります、みたいな話。それから政府の方は1億総活躍で名目GDP600兆円達成まで頑張りますというようなことを言う中で、そうなってくると何が一番問題かというと、日銀はいまマイナスで国債を購入しているので、足下の損をどうするかという議論が非常に高まってくると思うんですね。そういう意味では、政府はすぐに対応するとは言わないと思うんですが、将来赤字の対策に向けて検討を開始するという項目を入れることによって、政府日銀が一体になってもうちょっと頑張りますというような、そういう意味ではヘリコプターマネーを少し連想させるような話も、これから経済状態が悪くなったときには出てくるかもしれない。」

--これ(フリップ5)は悪くなったときに取る手かもしれないということで、では7月の追加緩和についてはどうご覧になりますか。

(矢嶋氏) 「私はいま財政が拡大ということが明確になっていますので、日銀がこの状況で動かないという選択はないと思います。経済の状況もよくないので、7月緩和に向けて何らかのカードを切ってくる可能性が高いと思っています。」

■【コメンテーター】 ニッセイ基礎研究所/矢嶋康次氏

・米共和党大会、トランプ氏指名へ

--共和党大会で反トランプの大合唱が続いたということで、大変な騒ぎになっていますね。

「初っ端から大荒れということです。本当は共和党が一つになって11月の大統領選に向けてみんなで頑張ろうという話なんですけど、これはどう考えてもまだ揺れるので、そういう意味では従来の流れと違い、共和党のこれからの動きというのはどうしても注目せざるをえない、市場のテーマになってしまっているような気がします。」

--最終日にはトランプ氏が演説しますが、そこで何を話すか。

「反対している議員が納得するとはとても思えないので、まだこれから揺れるんじゃないでしょうか。」

・金融市場安定化へ、ソフトバンクの役割

--ソフトバンク、3.3兆円の買収、現金で全て買い付けるということです。

「すごいニュースだと思いますね。いまイギリスで前回BOEが緩和を見送ったんです。これはいろいろな見方があって、離脱が長期戦になるので、今やる必要が無いとか、もともと経済が今良いのでやる必要が無いとか、もう一つ言われたのが、いま緩和をやるとポンド安になって世界の通貨安戦争が2順目に入るとか、そういう話が出ていたんですけど、今回の孫さんの3.3兆円はポンド買い円売りなので、そういう意味では市場の安定化機能にソフトバンクが機能したという、なんか不思議なニュースだったなと思います。」

--改めていま円高で金利低下という局面ではこういった戦略ができるということですね。

「そうですね。マイナス金利ですからね。」

・日刊モーサテジャーナル/トルコのクーデター未遂、米国外交に新たな緊張

--ムーディーズはトルコの格付けをジャンク級に見直す方向で、と発表しているんですけど、厳しい状況ですね。

「そうですね。経済的にもそうなんですけど、今回見ていると、NATOの話が合って、トルコ軍が割れている。そうするとアメリカもいろんな軍事情報をたぶん流せなくなると思う。ISとの戦いという意味で、軍事的な問題も出てくるので、政治・軍事的に混乱する中東に一応日本としても付き合わざるをえない、そういうニュースだったような気がします。」

・今日の経済視点 「フリーランチ」

--無いといつも言われますよね。

「ヘリマネにフリーランチは無いんですけども、もう一方で、成長戦略というような理想の実現もかなり難しいので、現実的には来週の日銀の決定会合に向けて、今週の株価が落ちてしまうと、追加金融緩和のものすごい要求であったり、ヘリマネみたいな思惑がさらに強まるんだと思います。」

--それはまさに浜田内閣官房参与も言っていまして、今週から来週にかけてのマーケットの動き、株価の動きが非常に重要で、それによって考え方が変わってくるだろうとことでした。

■今日の予定

大阪証券取引所 新システム稼働

米6月消費者物価指数

独7月ZEW景況感指数

米6月住宅着工件数

米決算 マイクロソフト、ゴールドマンサックス

■ニュース

バンク・オブ・アメリカ 減収減益

アメリカの銀行大手、バンク・オブ・アメリカが18日発表した4月から6月期の決算は、減収減益でした。長引く低金利を背景に金利収入が減り、前の年に比べ純利益が17.6%のマイナス、総収入も7.1%減少しました。ただ、一株利益は市場予想を上回りました。

《バンク・オブ・アメリカ 4-6月期》

総収入 203億9800万ドル(前年比-7.1%)

純利益 42億3200万ドル(前年比-17.6%)

1株利益 36セント(予想上回る)

「8月利下げ支持するかわからず」

イギリスの中央銀行、イングランド銀行のウィール委員は18日、ロンドン市内で講演し、「8月の利下げを支持するかどうか分からない」と述べました。ロイター通信によりますと、ウィール委員は「イギリスのEU離脱決定後も消費者や企業の間で、パニックは見られていない」と指摘しました。

英半導体大手を3.3兆円で買収

ソフトバンクグループは、イギリスの半導体開発大手ARMホールディングスを日本企業による海外企業の買収としては過去最大規模の3兆3,000億円で買収することで合意したと発表しました。ARMホールディングスは、製造・販売はしないものの設計をメーカーに提供しライセンス料をえていてスマートフォンなどに使う主要な半導体では世界で85%のシェアを占めています。日本企業による海外企業のM&Aとしては過去最大規模で、総額、およそ240億ポンド、日本円で3兆3,000億円におよびます。ソフトバンクは半導体技術で高い競争力を持つアームを取り込むことで、自動車や家電をはじめあらゆるものをインターネットで結ぶ「IoT」=インターネット・オブ・シングスの分野でビジネスの拡大を目指します。ソフトバンクグループは、ARMの発行済み株式と発行予定株式の全てを現金で買い付け9月末までに完全子会社にします。

ローソン中国3,000店へ

コンビニ大手のローソンは中国進出20周年にあわせて上海で記者会見し、中国での出店を加速して2020年までに現在の4倍に当たるおよそ3,000店にまで拡大させる方針を明らかにしました。これは竹増社長が明らかにしたもので。既に進出しているフィリピンやインドネシア、タイでの出店も強化し海外の店舗を現在の865店から5,000店に増やす方針です。

米共和党大会 トランプ氏指名へ

アメリカ大統領選挙に向けて、過激な言動を繰り返す実業家のトランプ氏を共和党の候補者に正式に指名するための党大会が先ほど開幕しました。オハイオ州クリーブランドの会場の内田記者からの報告です。

《中継:内田広大記者》

党内一致結束したムードを演出したかった党大会ですが、先ほど代議員の一部が反トラップの大合唱を唱えました。共和党大会は初日から大混乱となっています。21日までの4日間で、演説を行う人の中にはトランプ氏の家族やトランプ氏の友人のスポーツ選手、俳優などが含まれています。トランプ氏の陣営はアウトサイダー候補として政治家以外の人の演説を重視すると強調しています。ただ極端な主張をするトランプ氏に反発して党大会を欠席する議員が相次いで、演説をする人が揃わないための苦肉の策だと見られています。また会場の外でもトランプ氏に反発する大規模なデモが起きています。開幕時刻に合わせて会場の周辺では、トランプ氏の差別的な言動に抗議する人たちが詰めかけ反対の声を上げました。警察当局が他の州からも応援部隊をかき集めて数千人規模で警備に当たっています。大会の期間中、トランプ氏に反発する人や逆に支持する人々が数万人規模で集まる見通しで、警察当局は対立するグループの衝突もありうると見て、厳重な警備を敷いています。トランプ氏は明日大統領候補に指名される見通しで、最終日の21日には壇上で演説をする予定です。結束を呼びかける見通しなんですけれども、逆に党内の亀裂を印象付ける恐れもあり、トランプ氏が大統領選で勝つための体制を整えられるかどうか、試金石となりそうです。中継でした。

ヤフー決算 最終赤字拡大

インターネットサービス大手のヤフーの最終赤字が拡大です。ヤフーが先ほど発表した4月から6月期の決算は最終赤字が4億4,000万ドルに拡大しました。また提携先に支払う手数料が膨らみ、実質売上高は20%以上減りました。実質1株利益は市場予想を下回りました。

■日経朝特急

①ソフトバンク、英国ARM買収

ソフトバンクはアーム買収の3兆3000億円をすべて現金でまかなうとして、みずほ銀行と1兆円のつなぎ融資契約を結んだ。ソフトバンクの代名詞である、借金をテコに成長をめざす「レバレッジ経営」が一段と加速する。

②メイ英国首相、独仏首脳と会談へ

英国のメイ首相は20日にドイツのメルケル首相と、21日にフランスのオランド大統領とそれぞれ会談する予定だ。メイ首相にとって初めての外遊で、英国のEU離脱やテロ対策などについて協議する。

③海外駐在の実像は

日本企業の海外進出を支える海外駐在員の実像をまとめたデータをビジュアル化した。米国の人事コンサルティング会社マーサーの調査によると、世界450都市の世界環境を比較したところ、暮らしやすさの1位はオーストリアのウィーンだ。2位はスイスのチューリッヒ、3位はニュージーランドのオークランドという結果になった。ちなみに東京は44位。一方、食費が高い欧米、衣服が高い中国というデータもある。ちなみにジーンズ1着が最も安いのは意外にもニューヨークだった。

■日刊モーサテジャーナル

①米国・恐怖に怯える警官

米国・ルイジアナ州で警官3人が黒人の元海兵隊員とみられる容疑者に射殺された事件。ワシントンポストは、「ダラスの事件を含めて、2週間で10人の警官が射殺されていて、全米で恐怖におびえる景観が増えている。」と伝えている。記事によると、ある警察関係者は「36年間警察に勤務しているが、このような経験はない。こうした事件が日常になって欲しくない」と嘆いている。またウォールストリートジャーナルによると、ニューヨーク市警などは、警官がパトロールに出る際、1人でなく2人でおこなうよう指示を出した。

②トルコのクーデター未遂、米国の外交に新たな緊張

トルコのクーデター未遂を受け、エルドアン大統領が関係者約6000人を拘束するなど、反体制派の粛清に乗り出している。ワシントンポストは、「混乱に拍車がかかるのではないか」と懸念。またウォールストリートジャーナルは、「中東における民主主義の発展がトルコに懸っているのに」と指摘し、「米国の外交政策に新たな緊張が走っている」と報じている。記事は「NATO加盟国でもあるトルコは、イスラム国と戦う上でアメリカにとって重要な戦略拠点だ」とし、「ブレグジットがEUの存続を脅かすとすれば、トルコ情勢の悪化はNATOの不安定な未来を暗示していて、欧米諸国が誇る2つの大きな枠組みが岐路に立たされている」、と伝えている。一方、トルコの株価とリラが急落。「世界的な低金利が続く中、高い利回りを求めて新興国への投資が増えているが、トルコでのクーデター未遂は新興国投資への教訓になった」としている。

③米国、今後の株式相場・消費動向がカギ(ウォールストリートジャーナル)

米国の株式相場は史上最高値の更新が続いているが、今後さらなる株価の押し上げは消費動向にかかっている、と分析している。記事は、「これまでは公益などディフェンシブ株が相場を支えてきたが、今後は小売・自動車・レストランなどの消費関連株に左右されるだろう。」と指摘。今週21日に予定されるスターバックスなどの決算で、最新の消費動向が確認できると伝えている。記事は、「住宅ローン金利の低下などは消費者にとってプラス材料がある一方で、平均時給は金融危機前より依然低い水準で、消費の先行きを懸念する声も上がっている。」と指摘している。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます