■マーケット

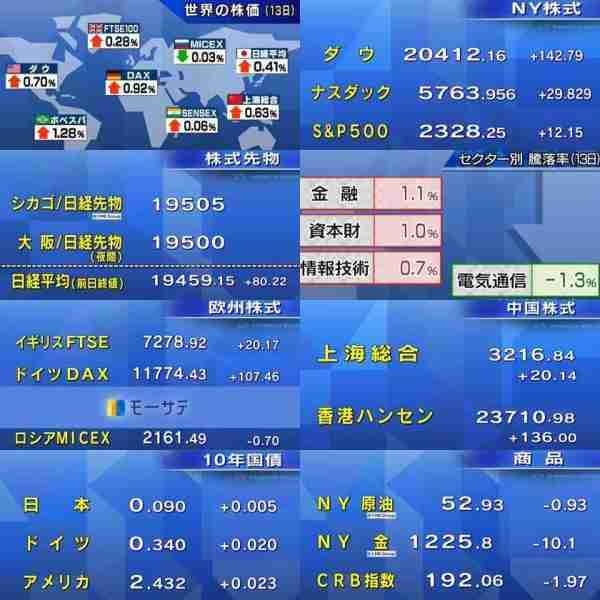

NY株 3指数揃って最高値

週明けのニューヨーク株はしっかりした動き。きょうは指標がほとんどなく材料難ですが、逆にトランプラリーを邪魔するものもないようです。トランプ政権の保護主義的な通商政策が市場の重石として意識されてきたものの、先週末の日米首脳会談の中で重要な貿易相手である日本や中国に対する姿勢が思ったほど強硬ではなかったことから安心感が漂いました。もちろんここまでの決算で大きな失望が無いことや財政拡大が動きだす気配を見せ始めていることも好感されています。金利の上昇を受けて金融株や根強いインフラ投資への期待から資本財などが相場をけん引しています。3指数揃って3日連続の高値更新です。ダウは142ドル高、2万412ドル。ナスダックは29ポイントの上昇、5,763。S&P500が12ポイントプラスの2,328でした。

週明けのニューヨーク株はしっかりした動き。きょうは指標がほとんどなく材料難ですが、逆にトランプラリーを邪魔するものもないようです。トランプ政権の保護主義的な通商政策が市場の重石として意識されてきたものの、先週末の日米首脳会談の中で重要な貿易相手である日本や中国に対する姿勢が思ったほど強硬ではなかったことから安心感が漂いました。もちろんここまでの決算で大きな失望が無いことや財政拡大が動きだす気配を見せ始めていることも好感されています。金利の上昇を受けて金融株や根強いインフラ投資への期待から資本財などが相場をけん引しています。3指数揃って3日連続の高値更新です。ダウは142ドル高、2万412ドル。ナスダックは29ポイントの上昇、5,763。S&P500が12ポイントプラスの2,328でした。

【NY証券取引所中継】米 今後の値動きを分析

解説は米国みずほ証券の兼松渉氏

--週明けしっかりですね。

そうですね。本日の米国株式市場は続伸しています。これまでのところ、企業業績の多くが堅調な伸びを見せていることや、欧州市場が上昇していたことなどが投資家の安心感につながり、特に金融や資本財セクターが上昇しています。

--株価はここまでのボックス圏からようやく抜け出している感がありますよね。

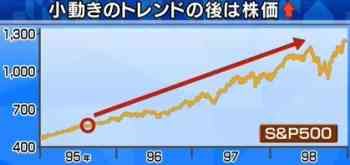

そうですね。これまでは確かにやや動きにくい展開が見られていました。その証拠に、先週金曜日までで38日連続で、S&P500の日中の株価の動きが±1%内に収まっていて、これは1995年以来のこととなります。トランプ政権に対する様子見感が強まっていることも大きな理由の一つです。

--しかも上抜けてきているんですよね。

--しかも上抜けてきているんですよね。(フリップ1:小動きのトレンドの後は株価↑)

そうなんですね。過去のデータを見ても90年代前半に変動が少ない日数が増えたことがありましたが、その後は株価が上昇する傾向にあったことが分かります。例えば直近では1995年9月20日に小動きのトレンドが終わった後は、その後およそ3年にわたり株価が上昇しました。

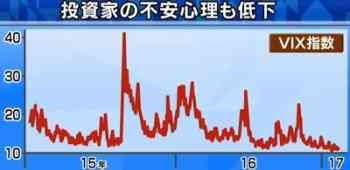

(フリップ2:投資家の不安心理も低下)

現在は投資家の不安心理を示すとされるVIX指数も低下しており、今後の投資家の動向を占う上では、良い環境が見られています。

【NY証券取引所中継】鉄鉱石価格↑影響は?

解説は米国みずほ証券の兼松渉氏

解説は米国みずほ証券の兼松渉氏

--週明けも上昇トレンドが続いてますね。

そうですね。NY株式市場は続伸しました。これまでのところ、企業業績の多くが堅調な伸びを見せていることや、欧州市場が上昇していたことなどが投資家の安心感につながり、特に金融や資本財セクターが買われた1日となりました。

--さて兼松さんはある商品価格に注目しているそうですね。

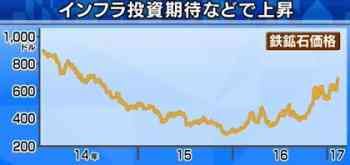

--さて兼松さんはある商品価格に注目しているそうですね。(フリップ1:インフラ投資期待などで上昇)

そうなんですね。鉄鉱石価格が急上昇しています。コチラ2014年7月以来の高水準となっています。トランプ大統領によるインフラ投資への期待や、中国の製鉄各社が中国国内での販売を強化していることが理由です。鉄鉱石と連動して、鉄鋼価格も上昇していて、中国にとってみれば、国内で高く売れる鉄をわざわざ輸出する必要もなく、実際、中国の1月の鉄鋼輸出は2014年6月以来の低水準となりました。

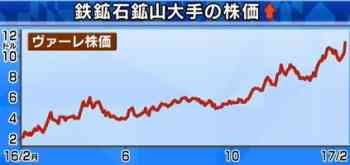

(フリップ2:鉄鉱石鉱山大手の株価)

(フリップ2:鉄鉱石鉱山大手の株価)鉄鉱石の価格上昇を受けて、ブラジルのヴァーレをはじめとする鉄鉱石鉱山大手の株価も堅調な動きを見せています。

--この価格上昇というのはトランプ政権の政策も材料なんですか。

市場の期待は大きいようですが、トランプ政策への期待は実はあまり大きくないというふうに考えています。世界的に見ますと2015年の米国の鉄鉱石市場シェアはおよそ4%で、これに対し中国の市場シェアはおよそ70%。トランプ政策に向けて新たに必要とされる鉄鉱石の量は年間およそ900万トンと予想されていますが、一方で、中国は2015年に9.5億トンの鉄鉱石を輸入していたことも考えると、鉄鉱石市場全体に与える影響とは限定的となります。

--この価格上昇はトランプ政権にも痛手になるかもしれませんが、今後を見るうえではやはり中国がポイントのようですね。

そうなんですね、世界的に見ますと、トランプ政策よりも中国経済の動向のほうが鉄鉱石価格に与える影響は大きいと考えています。中長期的には今の価格上昇をきっかけに、供給の増加も見込まれていることから、鉄鉱石価格は今後調整するとの見方も多いようです。

【為替見通し】注目ポイントは「イエレン議長議会証言」

解説はソニーフィナンシャルホールディングスの尾河眞樹氏

解説はソニーフィナンシャルホールディングスの尾河眞樹氏

--まずNY市場を振り返っていかがだったでしょうか。

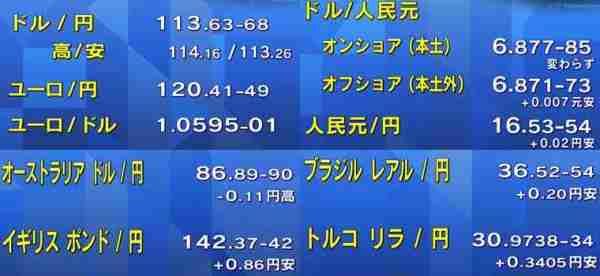

日米首脳会談を受けて週明けのドル円はいったん110円台まで上昇しましたけれども、その後はイエレンFRB議長の議会証言待ちで小幅な値動きとなっています。

--今日の予想レンジは、113.00~114.20円です。今回の日米首脳会談、安心感が広がっていますが、このままドル高が続くのでしょうか。

今回の日米首脳会談は日本にとって大成功の結果と言えるんじゃないでしょうか。ただ市場が期待しているアメリカの財政政策がまだ具体的になっていないことや、フランス大統領選の不透明感などもドル円の重しになって、このまま一気に115円の大台を超えていくのは難しいと思っています。

--注目ポイントは「イエレン議長議会証言」です。

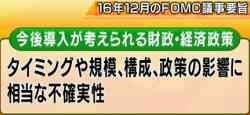

質疑応答で、トランプ政権の政策によるインフレの上振れリスクなどに言及するようだと、為替は多少ドル高方向に振れる可能性がありますけれども、昨年12月のFOMC議事要旨では、新政権の財政政策について、規模・厚生・政策の影響について、相当な不確実性があるとしているんですね。従って政策内容が具体的になるまで、FRBは様子見姿勢を続けるはずですから、イエレン議長がトランプ政権の政策について、今回、具体的に言及する可能性は低いと思っています。ドル円相場の影響も限定的で、ドル円は当面110円~115円のレンジ内での推移となりそうです。

質疑応答で、トランプ政権の政策によるインフレの上振れリスクなどに言及するようだと、為替は多少ドル高方向に振れる可能性がありますけれども、昨年12月のFOMC議事要旨では、新政権の財政政策について、規模・厚生・政策の影響について、相当な不確実性があるとしているんですね。従って政策内容が具体的になるまで、FRBは様子見姿勢を続けるはずですから、イエレン議長がトランプ政権の政策について、今回、具体的に言及する可能性は低いと思っています。ドル円相場の影響も限定的で、ドル円は当面110円~115円のレンジ内での推移となりそうです。

【日本株見通し】注目ポイントは「日本企業の稼ぐ力」

解説はマネックス証券の広木隆氏

--今日の予想レンジは、19400~19600円です。

欧米株高ですけど、過去2営業日で500円以上上げてますから、利益確定売りも出やすいとこですね。イエレン議長の議会証言を控えて、ドル円が全く動いていないというのも相場の材料に欠けて、19500円の節目を挟んでの揉み合いじゃないでしょうか。

--昨日は日経平均は上昇しましたけれども、為替の円高方向が重しになりましたね。

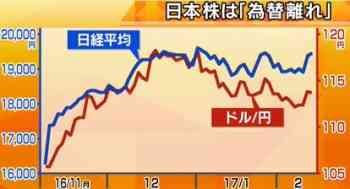

--昨日は日経平均は上昇しましたけれども、為替の円高方向が重しになりましたね。(フリップ1:日本株は「為替離れ」)

ええ、確かにそうなんですけれども、株と為替のかい離がこのところ目立ってますよね。局所的な動きは別として、あんまり為替が円高に振れても株価は左右されなくなってきた。為替離れしてきたとも言えるのではないでしょうか。

ええ、確かにそうなんですけれども、株と為替のかい離がこのところ目立ってますよね。局所的な動きは別として、あんまり為替が円高に振れても株価は左右されなくなってきた。為替離れしてきたとも言えるのではないでしょうか。

--その理由は何なんでしょうか。

やはり日本企業の業績改善が顕著だということが背景にあると思います。

やはり日本企業の業績改善が顕著だということが背景にあると思います。(フリップ2:日本企業の稼ぐ力、高まる)

特に円高という逆風を跳ね返して、企業の稼ぐ力が高まっているのが、評価されるところだと思います。東証一部の売上高純利益率が、今年度が4.5%と過去最高になりそうです。ROEも2期ぶりに8%台に乗りそうですけれども、14年度に8%を超えたときより、売上高利益率、マージンが高まっていて、理想的なROEの改善だと言えると思います。欧米に比べるとまだまだ日本のROEというのは見劣りするんですけども、日本のROEが低いのはそもそも本業の稼ぐ力が弱かった。そこがようやく改善する兆しが見え始めた。それが足下が堅調な理由じゃないでしょうか。

特に円高という逆風を跳ね返して、企業の稼ぐ力が高まっているのが、評価されるところだと思います。東証一部の売上高純利益率が、今年度が4.5%と過去最高になりそうです。ROEも2期ぶりに8%台に乗りそうですけれども、14年度に8%を超えたときより、売上高利益率、マージンが高まっていて、理想的なROEの改善だと言えると思います。欧米に比べるとまだまだ日本のROEというのは見劣りするんですけども、日本のROEが低いのはそもそも本業の稼ぐ力が弱かった。そこがようやく改善する兆しが見え始めた。それが足下が堅調な理由じゃないでしょうか。

■【プロの眼】「IT投資で内需主導経済へ」

世界経済を取り巻く環境が不透明な中、日本経済は外部要因に振り回されがちな傾向にある。円安による外需主導の成長では心もとなく、今後日本経済が腰折れないためには、もっと消費と投資など内需に軸足を置いた成長が必要。そのためには、企業の収益力につながる生産性をさらに向上させる事が必要で、生産性の伸びを改善していかなければならない。日本の設備投資全体に占めるIT投資の割合は欧米に比べ日本は一貫して低く、企業の生産性向上の余地は大きい。IT投資を増やし内需主導型経済にシフトすることが今後日本企業に求められる。解説は経済産業研究所の中島厚志氏。

世界経済を取り巻く環境が不透明な中、日本経済は外部要因に振り回されがちな傾向にある。円安による外需主導の成長では心もとなく、今後日本経済が腰折れないためには、もっと消費と投資など内需に軸足を置いた成長が必要。そのためには、企業の収益力につながる生産性をさらに向上させる事が必要で、生産性の伸びを改善していかなければならない。日本の設備投資全体に占めるIT投資の割合は欧米に比べ日本は一貫して低く、企業の生産性向上の余地は大きい。IT投資を増やし内需主導型経済にシフトすることが今後日本企業に求められる。解説は経済産業研究所の中島厚志氏。

--テーマは「IT投資で内需主導経済へ」ということですけれども、世界経済を取り巻く環境が不透明な中で、やはり企業に必要なのは内需ですか。

「そうですね。特にいま外需を中心に成長しているんですけど、やはりこれだと、これからのトランプ政権、日米経済関係とかを見ると心もとないので、やはり内需をしっかりする。そのポイントは企業がどう生産性を上げていくかというのが大事になっているんですよね。」

--「生産性」、よく出てきますけれども、では日本の生産性は現状でどうなっているか。コチラは労働生産性の増減、伸び率の推移を示したものなんですが、アメリカ・日本・ドイツの中で、日本はずーっと下がってきて、今すごい低水準ですね。

(フリップ1:日本の生産性は低い)

(フリップ1:日本の生産性は低い)「そうですね。アメリカも下がってきているんですけど、ただアメリカは90年代にIT革命があって上がってきた。あとは先進国全般に技術革新が鈍化していると言わてるんですけども、ただここでの問題はトレンドなんです。1人当たりの実質GDPを生産性ということで見てみると、日本の落ち方、特に最近の伸びが本当に乏しくなっているということなんですね。」

--日本の伸びが乏しい中で、何が必要なのかというところになってきますけれども、当然、収益を上げるということは賃金や投資を増やしていく、好循環につながる。

「そうですね。まさにそこのためには生産性を上げる。これが賃金、雇用、投資の形で好循環につながる。」

--その生産性を上げるには何が必要ですか。

「基本的には企業の収益を広げることが必要なので、グローバル化とかイノベーションが入るんですけど、ただグローバル化ですと外需を増やすということですから、それはそれで大事なんですが、やはりウエイトとしてはイノベーションを大事にしなければ内需は増えない。内需を増やすためにはまさにイノベーションなんですけれども、ところが問題は、そこで必ずしも日本のイノベーションは、大きく考えなくても、小さく考えてもいいんですが、あまり進んでいないということなんですね。」

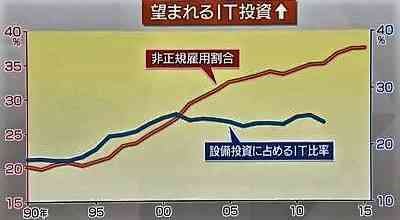

(フリップ2:日本のIT投資割合低い)

(フリップ2:日本のIT投資割合低い)--イノベーションというのはIT投資という部分も当然含まれていると思うんですけど、日本のIT投資の割合は、設備投資の中でも、他の国と比べるとかなり低い水準ですね。

「そうなんですね。やはりイノベーションをやるためには、IT投資の割合を増やさなくてはいけないんですが、日本の場合には機械への投資が多いということがあるにしても、ここで見ていただくように、相対的に設備投資の中でIT投資の割合が低いし、しかも2000年ぐらいから日本のIT投資の割合というのは横ばいになっている。伸びてないんですね。」

(フリップ3:望まれるIT投資↑)

(フリップ3:望まれるIT投資↑)--なぜ低いのか。中島さんはこれと関係していると見ています。これ(青色のグラフ)がさっきと同じ、設備投資に占めるIT比率です。そこに「非正規雇用の割合が増えている」というグラフ(赤色のグラフ)がくっついてます。どう見たらいいでしょうか。

「そうですね。特に90年代後半、非正規の雇用者の割合が増えてきているんですけど、基本的には安くて柔軟な人が使える、活用できるということで、どうもそっちのほうにウエイトが付いてしまったんじゃないか。それが一因として、ITよりは非正規を増やすということになって、IT投資が抑えられてしまったんじゃないかなということなんですね。」

--ただIT投資とかイノベーションは、結構ハードルの高いもののような気がして、進まない理由もちょっと分かるかなという気もするんですけど・・・。

「いや、そうでもないですね。むしろ2000年以降進んでいないというのは、逆に言うと、この15年間くらいITはずいぶん安くて使い勝手がいいものになってきたということなんで、使わない手はないですね。例えば、美容院で単に人がレジをやったりしているよりは、iPadを入れてそれにちょっとパッケージソフトを入れれば、予約もとれるし、新しい髪形も提案できるし、クレジットカードだってiPadでできるというようなのも今はありますから、ずいぶんコスト安く簡単にIT装備ができるんですね。」

--大企業だけじゃなくて、中小企業もどんどんIT投資をしていくと・・・。

「そうですね。しかも今は人手不足ですから、そういうチャンスですし、さらに言えば、今回の補正予算にもIT導入での補助金が中小企業を対象に付いたんですね。ですからそういう意味ですと、比較的簡単に、しかも補助金を使ってIT装備ができるというのが大変プラスになると思うんですね。」

--人手不足も手伝って内需転換のチャンスであると・・・。

「ええ、まさにこれを使って、どんどんイノベーションを進めて、生産性を上げて、収益力を上げて、内需を確実にしてほしいと思うんですね。」

■日経朝特急

メガ銀、フィンテック加速

3メガバンクや大手生保は、金融とITを融合したフィンテックの取り組みを加速する。みずほフィナンシャルグループ、三井住友フィナンシャルグループの投資会社は、仮想通貨取引所の国内最大手に出資。三菱東京UFJ銀行は人工知能AIを生かすベンチャーに直接出資した。大手金融はベンチャーとの連携を強め、24時間送金や手数料引き下げといった新サービスにつなげる。

3メガバンクや大手生保は、金融とITを融合したフィンテックの取り組みを加速する。みずほフィナンシャルグループ、三井住友フィナンシャルグループの投資会社は、仮想通貨取引所の国内最大手に出資。三菱東京UFJ銀行は人工知能AIを生かすベンチャーに直接出資した。大手金融はベンチャーとの連携を強め、24時間送金や手数料引き下げといった新サービスにつなげる。

インド再生エネ最大手に出資

東京電力ホールディングスと中部電力は、共同でインドの再生可能エネルギー最大手に出資する。200億円超で第三者割当増資を引き受け、全株の10%を取得する。電気需要が急増するインドで収益拡大を見込む。

東京電力ホールディングスと中部電力は、共同でインドの再生可能エネルギー最大手に出資する。200億円超で第三者割当増資を引き受け、全株の10%を取得する。電気需要が急増するインドで収益拡大を見込む。

景気、緩やかに回復続く

去年10-12月期のGDP国内生産速報値は年率換算で1.0%増と4四半期連続のプラス成長となった。先行きは1%前半の成長になるとの見方が多いが、世界経済の不確実性、賃上げの動向、住宅投資の3つが先行きを左右するリスクに挙げられ、来年以降の成長率については見方が分かれている。

・ 「10-12月GDP、年1.0%増」について

--輸出つまり外需が今回のけん引役になっているようですね。

《経済産業研究所/中島厚志氏》

「そうですね。前期比プラス2.6ぐらいですから、これは基本的に円安と世界経済(米中含め)が底堅いことが一つの背景なんですけども、ただやっぱり高度成長期の日本でも、内需が主として成長を押し上げたんですね。今回、内需が弱いというのがやはり課題だと思いますね。」

--内需はわずかに減少ということでした。

中国新車販売0.2%増

中国の1月の新車販売台数は、1年前比0.2%増えた。旧正月で営業日数が少なかったことや小型車の減税幅縮小が影響し、世界自動車大手の多くが前年割れになったが、中国独自ブランドの多くが好調で市場全体をけん引した。

中国の1月の新車販売台数は、1年前比0.2%増えた。旧正月で営業日数が少なかったことや小型車の減税幅縮小が影響し、世界自動車大手の多くが前年割れになったが、中国独自ブランドの多くが好調で市場全体をけん引した。

■日刊モーサテジャーナル

米環境規制がインフラ投資の障害に(ウォールストリートジャーナル)

トランプ大統領が目指す大規模なインフラ投資について、「実現には時間が掛かるのでは」と報じている。その背景にあるのは、がんじがらめの環境規制。高速道路を作る時に環境面での審査の時間が、最近では10年かかっている。その間、アメリカのインフラの老朽化が進んでいるという。記事によると、1970年に成立した国家環境政策法などによって、インフラ整備を行う場合、環境への影響を詳細に報告する煩雑な手続きが義務付けられたほか、環境関連の訴訟も増えたことから、建設まで時間がかかるようになったという。記事は、「環境保護とインフラ投資はそれぞれ大事だが、両立しにくい面もある」、と指摘。トランプ政権が財政出動を進めるうえで、課題になりえると見ている。

スナップのIPO、投資家の反応はいまひとつ(ウォールストリートジャーナル)

写真共有アプリ「スナップチャット」を展開するスナップは、ニューヨーク証券取引所にIPO新規株式公開を申請したが、投資家の反応は今ひとつだ、と報じている。記事によると、投資家は一日あたりの利用者数の伸びが鈍ってきていることや、フェイスブックなどとの競争が激しくなることを懸念している模様だ。今のところ資金調達額は約250億ドルにのぼるとみられている。現在、ユニコーンと呼ばれる企業価値が10億ドルを超える上場前のハイテク企業は150社以上あると言われているが、記事は、「スナップがうまくいかなければ今後、こうしたハイテク企業のIPOが減るかもしれない」、と見ている。

米ホワイトハウス記者会見、メディアの勢力図に異変(ニューヨークタイムズ)

7日のホワイトハウスの定例記者会見の記者席の写真。丸で囲ってあるのはスパイサー報道官から質問を許された記者。前の方の席のうち、AP通信などは当たったが、トランプ批判の急先鋒CNN、ワシントンポスト、ニューヨークタイムズは当てられなかった。代わりに保守系の新興メディアのグレードバード、ワンアメリカニュースネットワークがよく当たっているという。さらにオバマ政権の記者会見で質問した順番を表した表を見ると、オバマ政権発足後、1~3回目の会見では、すべてトップバッターはAP通信で、大手メディアがその後に続いた。しかしトランプ政権の会見では、トランプ大統領寄りで知られるニューヨークポストやワシントンタイムズが最初に質問。記事は、「スパイサー報道官は、ホワイトハウスの伝統を覆し、政権と考えが近い非主流派メディアを優先している」、と批判している。

・ 「米環境規制がインフラ投資の障害に」について

《経済産業研究所/中島厚志氏》

「インフラ整備に環境対策のために時間がかかるということですが、インフラ整備は、GDP費でオバマ政権の時0.5%くらい投資をしていますから、それを盛り返すのは必要なことなんですけれども、むしろこれは遅れるということで良いのではないか。というのは、他方で大幅な減税をやると言ってますね。両方やると財政破産してしまうんですね。ところが他方で大幅な減税だけで、法人税だけで、ちょっと計算してみると、20兆円ぐらいの減税幅ですから、10年間で1兆ドル(100兆円)、毎年1年間で10兆円ですね。それと比較すると、20兆円の減税というのは結構インパクトが大きいんですよね。むしろこういうほうが先に来るということで、十分いいんじゃないかなと思いますね。」

■今日の予定

中国1月消費者物価指数

1月マンション市場動向

決算(郵政3社、東芝)

ユーロ圏16年12月鉱工業生産

米FRBイエレン議長議会証言

■ニュース

トランプ大統領 NAFTA再交渉に意欲

アメリカのトランプ大統領は13日、カナダのトルドー首相とホワイトハウスで初めて会談し、NAFTA=北米自由貿易協定の見直しに改めて意欲を示しました。会談で両首脳はNATO=北大西洋条約機構の重要性を確認し、テロ対策で協力を強化することで一致しました。ただ難民や移民政策をめぐっては会見で両首脳の立場の違いが鮮明になりました。

トランプ大統領は「(カナダとの国境が安全と確信しているか?)完璧な自信を持ってはいけない。危険な人たちを入国させることはできない。」、トルドー首相は「安全保障を損なうことなく、難民の受け入れを追及している。」と述べました。

共同声明はトランプ政権がNAFTAの見直し求めていることを念頭に「自由で公正な貿易取引を促進するため協力する」と明記しました。トランプ大統領は「メキシコと異なり、カナダとは優れた貿易関係を築いていて、これを微調整していくつもりだ」と述べました。それに対しトルドー首相は「NAFTAの見直しはモノやサービスの自由な取引を阻害するものであってはならない」と述べ、トランプ氏をけん制しました。

アメリカのトランプ大統領は13日、カナダのトルドー首相とホワイトハウスで初めて会談し、NAFTA=北米自由貿易協定の見直しに改めて意欲を示しました。会談で両首脳はNATO=北大西洋条約機構の重要性を確認し、テロ対策で協力を強化することで一致しました。ただ難民や移民政策をめぐっては会見で両首脳の立場の違いが鮮明になりました。

トランプ大統領は「(カナダとの国境が安全と確信しているか?)完璧な自信を持ってはいけない。危険な人たちを入国させることはできない。」、トルドー首相は「安全保障を損なうことなく、難民の受け入れを追及している。」と述べました。

共同声明はトランプ政権がNAFTAの見直し求めていることを念頭に「自由で公正な貿易取引を促進するため協力する」と明記しました。トランプ大統領は「メキシコと異なり、カナダとは優れた貿易関係を築いていて、これを微調整していくつもりだ」と述べました。それに対しトルドー首相は「NAFTAの見直しはモノやサービスの自由な取引を阻害するものであってはならない」と述べ、トランプ氏をけん制しました。

ユーロ圏見通し 0.1ポイント上方修正

EU=ヨーロッパ連合の政策執行機関、ヨーロッパ委員会は13日、最新の経済成長見通しを発表しユーロ圏の成長率の見通しを従来予想から0.1ポイント上方修正のプラス1.6%としました。ECB=ヨーロッパ中央銀行による金融緩和に加え、個人消費も堅調な流れが続いていることから上方修正しました。一方、リスク要因としてはアメリカのトランプ政権の政策運営のほか、イギリスのEU離脱交渉やドイツやフランスで行われる国政選挙の行方を挙げました。ヨーロッパ委員会は「通常よりも高い不確実性が取り巻いている」としています。

OPEC産油量 ↓2.7%

13日公表されたOPEC=石油輸出国機構の月報によりますと、加盟13ヵ国の1月の原油生産量は前の月に比べ2.7%減りました。国別でみるとサウジアラビアの生産量が1,000万バレルの大台を割り込み、OPECが合意した生産割当枠を下回りました。その一方で経済制裁を解かれたイランは増産が認められているほか、政情不安のナイジェリアとリビアも減産の対象外となっているため増産しました。

国別産油量:サウジアラビア日量994万6000バレル(↓49万6200バレル)

安倍総理帰国 国会できょう集中審議

日米首脳会談を終えきのう帰国した安倍総理大臣はきょう、訪米の成果を問う予算委員会の集中審議に臨みます。安倍総理大臣はきのう帰国した後テレビ番組に相次いで出演しアメリカのトランプ大統領との会談や一連の日程で、北方領土問題を巡って日本がロシアと交渉することを説明し、理解を得られたことなどを明らかにしました。政府与党では今回の訪米についてその成果を強調します。一方、国会はきょう訪米の成果を問う集中審議を開きます。野党側はアメリカから貿易交渉で厳しい要求があった場合毅然と対応できるのかなど今後の政府の姿勢について厳しく追及する事にしています。

ペンス副大統領来日へ 4月に日米経済対話開催で調整

アメリカのペンス副大統領が4月に来日し、麻生副総理との「日米経済対話」の初会合を開く方向で調整に入ったことが分かりました。複数の政府関係者によりますと、ペンス副大統領は、経済団体の国際会合にあわせ4月に来日する方向でその際、政府は麻生副総理との初会合を開催するとしています。

キリン コカ・コーラとの資本提携断念

キリンホールディングスはコカ・コーラグループとの提携に向けた交渉に関し、資本提携を断念したと発表しました。ただ、原材料調達や物流で両者が協力するための話し合いは続けるとし「他のメーカーも乗りたいなら歓迎する」と呼び掛けています。

西武鉄道 新型車両公開 車いす用スペース広く

西武鉄道は車いすやベビーカー用のスペースを広く設けた新型列車を公開しました。この車両はベビーカーの利用者などが使いやすいよう専用の背もたれを中央部に配置しています。またこの列車には指定席が設けられ、乗車券に加えて平日は大人510円の指定席料を払うことで、通勤路線として利用できます。この新型列車は来月25日から運行を始めます。

日販アイ・ピー・エス 海外勤務者向けサイトで情報流出

海外勤務者向けに書籍や生活物資の販売サービスを手掛ける日販アイ・ピー・エスは運営しているCLUBJAPANなど二つのサイトが不正アクセスを受け、最大13万2,000件の会員情報が流出したと明らかにしました。主に会員IDやメールアドレスですが、30件ではクレジットカード情報も流出したといいます。日販アイピーエスでは「お客様に深くおわび申し上げる」とコメントしています。

文科省あっせん 慶応大にも天下り 前次官も認識か

文部科学省の元幹部が去年6月に退職後およそ2ヵ月で慶応大学へ再就職していたことが分かりました。組織的天下りの調整役だった人事課OBが仲介していて文科省によりますと、前の事務次官や当時の人事課長も認識していたとみられます。内閣府の再就職等監視委員会が違法の疑いがあると指摘した28件に含まれていて、違法あっせんの問題が拡大する可能性があります。

多摩市会社員刺殺 元宅配業の29歳男を逮捕

去年2月、東京・多摩市のマンションで会社員の男性が刃物で刺され、殺害された事件で、警視庁は昨夜、市内に住む、元宅配業志村亮介容疑者29歳を殺人などの疑いで逮捕しました。警視庁は目撃情報などから作業服を着て宅配業の帽子を被った男に犯人を絞り慎重に捜査を進めていました。志村容疑者は「間違いありません」と容疑を認めています。

米カリフォルニア州で大雨 大規模ダムが決壊の危険

記録的な大雨でサンフランシスコ郊外にある大規模なダムの水位が上昇し決壊の危険性が高まっています。ダムの排水路には浸食による損傷や巨大な裂け目も確認されています。決壊の恐れが高まっているのはカリフォルニア州北部のオロビルダムで全米一の高さで知られています。AP通信によりますと、地元当局は13日までに少なくとも18万8,000人に避難を命じました。建設からおよそ50年で初めて緊急用の排水路で水が放出されるなど、当局は対応に追われています。

■【リーダーの栞】ラクスル 松本恭攝(やすかね)社長

ネット印刷を手がけるベンチャー企業ラクスル(東京・品川区)。A4のチラシは1枚1.1円からなど低価格でサービスを提供している。工場は持たず100以上の印刷会社と提携し印刷機の空き時間を活用することで安さを実現した。サービス開始から3年あまりでユーザーは30万を超え急成長を続ける。

ネット印刷を手がけるベンチャー企業ラクスル(東京・品川区)。A4のチラシは1枚1.1円からなど低価格でサービスを提供している。工場は持たず100以上の印刷会社と提携し印刷機の空き時間を活用することで安さを実現した。サービス開始から3年あまりでユーザーは30万を超え急成長を続ける。

ネット印刷を手がけるベンチャー企業ラクスル(東京・品川区)。A4のチラシは1枚1.1円からなど低価格でサービスを提供している。工場は持たず100以上の印刷会社と提携し印刷機の空き時間を活用することで安さを実現した。サービス開始から3年あまりでユーザーは30万を超え急成長を続ける。

ネット印刷を手がけるベンチャー企業ラクスル(東京・品川区)。A4のチラシは1枚1.1円からなど低価格でサービスを提供している。工場は持たず100以上の印刷会社と提携し印刷機の空き時間を活用することで安さを実現した。サービス開始から3年あまりでユーザーは30万を超え急成長を続ける。その創業者、松本恭攝社長が薦める1冊は「ザ・会社改造」(著・三枝匡/日本経済新聞社)。経営不振企業の再生を専門とする三枝匡氏が機械部品商社ミスミで行った12年に渡る経営改革について書き下ろした1冊。長年の慣習や見込みのない事業を冷徹に切り離す「切断力」。特化すべき事業の絞り込み。開発・生産・営業の連携加速など、競争力を上げる取り組みと成長の過程が生々しく描かれている。

その内容は「仕組みを変えれば世界はもっと良くなる」というビジョンを持つ松本社長にとって大いに共鳴する点があったという。産業の古い体質を変えることの中に商機を見出す松本社長が展開するビジネスの内容と経営哲学を掘り下げる。

松本社長は特に課題は何か、反省は何かという問いかけに強く感銘しサービス改善を推し進めた。挑戦は物流事業にも及んでいる。配送サービス「ハコベル」は1000人以上の運送ドライバーが登録され空き時間を活用し低価格を実現した。

■ビジネス書最新ランキング(2月6日~12日調べ)

1位 はじめての人のための3000円投資生活(横山光昭/アスコム)

2位 嫌われる勇気(岸見一郎/古賀史健/ダイヤモンド社)

3位 アメリカ本国を驚愕させたプルデンシャル生命の「売る力」2(プルデンシャル生命保険・フェイスブック(日出ずる国の営業)運営事務局/プレジデント社)

4位 燃えない電池に挑む(竹田 忍/日本経済新聞社)

5位 やり抜く力(アンジェラ・ダックワース/ダイヤモンド社 )

2位 嫌われる勇気(岸見一郎/古賀史健/ダイヤモンド社)

3位 アメリカ本国を驚愕させたプルデンシャル生命の「売る力」2(プルデンシャル生命保険・フェイスブック(日出ずる国の営業)運営事務局/プレジデント社)

4位 燃えない電池に挑む(竹田 忍/日本経済新聞社)

5位 やり抜く力(アンジェラ・ダックワース/ダイヤモンド社 )

■【コメンテーター】経済産業研究所/中島厚志氏

・ ヨーロッパ景気、カギは政治リスク

--ユーロ圏の成長率見通し上方修正というニュースがありましたけれども、ユーロ圏は経済状況は良いと見ていいのですか。

「いいですね。いろんなプラスの押し上げ材料があって、ユーロ安・金融緩和に加えて、原油価格も安定しているので、これもプラスなんですね。」

--ただ不確実性もたくさんある中で、やはり気になるのはトランプ政権とのやりとりで、特にドイツですね。

「ドイツは、ユーロ圏の対外貿易黒字の半分がドイツ一国で稼いでいるんですね。ですからやはりドイツ自体がターゲットになってくると、これがユーロ圏を支えているということも事実ですから、どうなるかですね。」

--通貨安批判というところも・・・。

「それも大きいと思いますね。特にドイツマルクが仮にあったとすると、最大で90年比で3割ぐらいしか上がってないんですね。円は8割ぐらいまで上がっていますから、そういう意味では、通貨安をドイツはどうするんだという話があった時に、通貨を動かさないで、もっと財政を吹かせとか、そういう話になる可能性は今後あると思いますね。」

・ 今日の経済視点 「ITで耐力を高める」

「これは企業耐力ですね。基本的には生産性が日本企業の場合、相対的に低いとか、ということは収益力が低いということなんですが、これはサービス業が結構低くて、そこは中小企業が中心なんですね。従って中小企業、サービス業ということになるんですが、そういうところは特に最近、手軽に、かつ安く、ITが入れれるようになってますので、それを入れてぜひ効果を高める。これが今やるべきことだと思うんですね。」

--やるべきこととはわかっていても、なかなか中小企業は動き出さない。どうでしょう、今回は動き出しますか。

「ええ、確かにIT革命の時も1つのチャンスがあったんですけど、その時も中小企業はなかなか動かなかった。その背景には先ほどちょっとご説明したように、非正規雇用が増えているとかいうことがあったんですが、いまは逆に人手不足が深刻化してきて、なかなか人が採れなくなってきている。それでお店を閉めるよりは、むしろITを導入して、それによって手軽に効果を上げるといういいチャンスだと思うんですね。」

--そういう意味では、今回は、人手不足という必要に迫られた状態になっていると・・・。ピンチをチャンスに変えるとはまさにこのことかもしれませんね。

注目はFRBイエレン議長の議会証言

注目はFRBイエレン議長の議会証言

(フリップ:相場のリード役、依然堅調)

(フリップ:相場のリード役、依然堅調) ■【エマトピ】フィリピン ドゥテルテ政権 積極外交続く

■【エマトピ】フィリピン ドゥテルテ政権 積極外交続く  --まずは経済状況を見てみましょう。先月末に発表された16年通期のGDP成長率は前年比6.8%と高い成長を達成しました。出稼ぎ労働者からの送金が増え、GDPの7割を占める消費が好調でした。数年間減速が続いている中国を初めて上回りました。そして最新の失業率も4.7%とここ10年で最低値を更新しています。

--まずは経済状況を見てみましょう。先月末に発表された16年通期のGDP成長率は前年比6.8%と高い成長を達成しました。出稼ぎ労働者からの送金が増え、GDPの7割を占める消費が好調でした。数年間減速が続いている中国を初めて上回りました。そして最新の失業率も4.7%とここ10年で最低値を更新しています。 「はい、支持率は83%と、まれに見る高い数字を維持しています。その背景には大統領が推し進める政策にあります。例えばフィリピンから貧困をなくすことを重要政策に掲げていますが、これに政策に沿ってドゥテルテのレストランという施設を去年10月に作りました。このレストランでは貧しい人々に食事を無料で提供していて、フィリピン国内のテレビ各局で頻繁に報道され、弱者の見方である大統領というイメージに大きく貢献しています。」

「はい、支持率は83%と、まれに見る高い数字を維持しています。その背景には大統領が推し進める政策にあります。例えばフィリピンから貧困をなくすことを重要政策に掲げていますが、これに政策に沿ってドゥテルテのレストランという施設を去年10月に作りました。このレストランでは貧しい人々に食事を無料で提供していて、フィリピン国内のテレビ各局で頻繁に報道され、弱者の見方である大統領というイメージに大きく貢献しています。」 (1) 今週末の日経平均予想

(1) 今週末の日経平均予想 (2) 今週末のドル/円予想

(2) 今週末のドル/円予想 3) 米利上げ次期予想

3) 米利上げ次期予想 (フリップ1:日米経済対話、枠組み)

(フリップ1:日米経済対話、枠組み) (フリップ2:日米首脳会談、アメリカ側出席者)

(フリップ2:日米首脳会談、アメリカ側出席者) (フリップ3:ホワイトハウス内、力関係は)

(フリップ3:ホワイトハウス内、力関係は) --今のところは「希望」ということですね。ではその貿易摩擦再燃の懸念について、どういう見立てがいいのでしょうか。モーサテサーベイで聞いてみました。

--今のところは「希望」ということですね。ではその貿易摩擦再燃の懸念について、どういう見立てがいいのでしょうか。モーサテサーベイで聞いてみました。 --公約を次々実行しているトランプ大統領なんですが、市場が最も期待している内の1つが減税です。具体的にどのぐらいの影響があるんでしょうか。

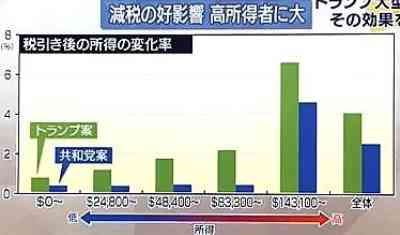

--公約を次々実行しているトランプ大統領なんですが、市場が最も期待している内の1つが減税です。具体的にどのぐらいの影響があるんでしょうか。 (フリップ2:減税の好影響、高所得者に大)

(フリップ2:減税の好影響、高所得者に大) (フリップ3:低所得者は消費拡大)

(フリップ3:低所得者は消費拡大) (フリップ4:トランプ大統領は楽観的?)

(フリップ4:トランプ大統領は楽観的?)

(フリップ:日本株の明確な"主役"見えず)

(フリップ:日本株の明確な"主役"見えず) --「米旗 株価は高値更新する」ということで、今日も高値更新ペースで来ていますけれども、まだまだ上値の余地があるということですか。

--「米旗 株価は高値更新する」ということで、今日も高値更新ペースで来ていますけれども、まだまだ上値の余地があるということですか。 「1950年代から9回の景気循環があるんですが、こちらの表をご覧いただきますと、これは平均するとだいたい6ヵ月になりまして、株価は景気後退(循環)の6ヵ月ぐらい前に動くということがよく言われているわけですけども、実際どうだったかというのを見ると、実は一番長くて13ヵ月なんです。」

「1950年代から9回の景気循環があるんですが、こちらの表をご覧いただきますと、これは平均するとだいたい6ヵ月になりまして、株価は景気後退(循環)の6ヵ月ぐらい前に動くということがよく言われているわけですけども、実際どうだったかというのを見ると、実は一番長くて13ヵ月なんです。」 (フリップ:大幅利上げ後に景気後退)

(フリップ:大幅利上げ後に景気後退)

外貨順部高が減ったというよりも、やっぱり元安の問題です。節目の1ドル=7元をめぐる神経質な動きが続くと思います。ただ今現在、中国経済が好転するためには、しばらく時間がかかるという状況下において、少なくとも習近平政権が痛みを伴う構造改革を断行するという明確なシグナルを出さないと、この流れを止めるのは難しいと思います。」

外貨順部高が減ったというよりも、やっぱり元安の問題です。節目の1ドル=7元をめぐる神経質な動きが続くと思います。ただ今現在、中国経済が好転するためには、しばらく時間がかかるという状況下において、少なくとも習近平政権が痛みを伴う構造改革を断行するという明確なシグナルを出さないと、この流れを止めるのは難しいと思います。」 (フリップ3:春節に人気の海外旅行先は?)

(フリップ3:春節に人気の海外旅行先は?) (フリップ4:忘財族・理財族)

(フリップ4:忘財族・理財族)

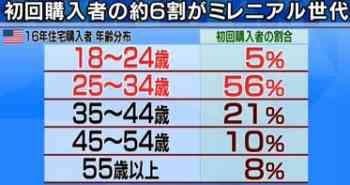

--さて直近の指標では少し不安が付きまとう住宅市場なんですが、最近ある特徴が見られるようですね。

--さて直近の指標では少し不安が付きまとう住宅市場なんですが、最近ある特徴が見られるようですね。 2016年の住宅取得者のうち、約35%が初めての購入で、そのうち約60%超がミレニアル世代と、購入予算は決して多くはありません。住宅価格上昇する中、予算に見合う家は、結果的に狭い家になるということが1つの理由のようです。

2016年の住宅取得者のうち、約35%が初めての購入で、そのうち約60%超がミレニアル世代と、購入予算は決して多くはありません。住宅価格上昇する中、予算に見合う家は、結果的に狭い家になるということが1つの理由のようです。 (フリップ1:質への逃避進む)

(フリップ1:質への逃避進む)

(フリップ:25日移動平均を上回れるか)

(フリップ:25日移動平均を上回れるか) (フリップ1:業績好調で2万円回復?)

(フリップ1:業績好調で2万円回復?) (フリップ2:戻り売りの圧力が強い)

(フリップ2:戻り売りの圧力が強い) 米 原油在庫 予想外の急増

米 原油在庫 予想外の急増

--ニュースでもお伝えしました、貿易統計をどう見ましたか。

--ニュースでもお伝えしました、貿易統計をどう見ましたか。 (フリップ2:米国12月の輸出額、1年8ヵ月ぶりの高水準)

(フリップ2:米国12月の輸出額、1年8ヵ月ぶりの高水準) (フリップ1:資本財セクター現役から抜け出せず)

(フリップ1:資本財セクター現役から抜け出せず) --もう1つは何なんでしょうか。

--もう1つは何なんでしょうか。 (フリップ:反ユーロ政権誕生するか)

(フリップ:反ユーロ政権誕生するか)

--注目ポイントは「2月SQ値(特別清算指数)」です。

--注目ポイントは「2月SQ値(特別清算指数)」です。 (フリップ1:米利上げ期待ゆっくりと後退)

(フリップ1:米利上げ期待ゆっくりと後退) (フリップ2:トランプ相場で“現実に回帰”)

(フリップ2:トランプ相場で“現実に回帰”) (フリップ1:日米 自動車貿易摩擦の歴史)

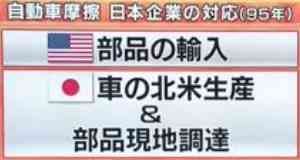

(フリップ1:日米 自動車貿易摩擦の歴史) (フリップ2:自動車摩擦 日本企業の対応(95年))

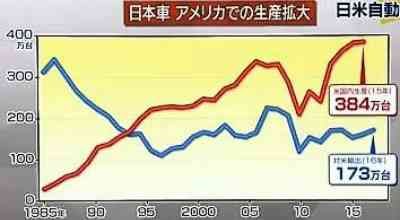

(フリップ2:自動車摩擦 日本企業の対応(95年)) (フリップ3:日本車、アメリカでの生産拡大)

(フリップ3:日本車、アメリカでの生産拡大)