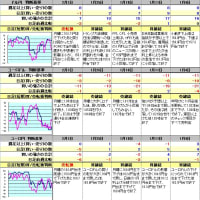

毎週土曜日に行っている個人的なトレンド確認用の分析の10月30日分。10月4日から10月29日の動きをまとめている。

分析結果と各ペア動きのまとめ

まずは、毎週のトレンド分析のサマリ部分だけを以下に載せておく。見方の説明は、2020年2月3日のブログ記事を参照のこと。

分析結果と各ペア動きのまとめ

まずは、毎週のトレンド分析のサマリ部分だけを以下に載せておく。見方の説明は、2020年2月3日のブログ記事を参照のこと。

全般的な動きとしては、ドル円は先月末のレンジ相場の上抜けの流れを受けて上昇が加速し、10月20日に114.69円を付けた。月初のまとめ記事で114.6円が上値目処と書いたが、早くもそれを達成し、日柄整理に入った。ユーロドルは$1.152台まで下げた後、$1.169まで戻したが月末に急反落した。ユーロ円はドル円の影響が優勢で133.4円台まで上げたが、132円割れで終えた。

ドル円は9月末に112円台にのせ、110.8円までのわずかな調整を入れた後、10月11日には113円台に到達した。少しもみ合った後、10月15日には114円台に到達し、10月20日に114.69円(業者によっては114.70円)を付けた。6月以降のレンジ相場でエネルギーがたまっていたのか想像以上の速さだった。2018年10月高値の114.5円台の抵抗は3日しか持たず、2017年11月高値の114.7円でようやく一旦頭打ちとなった。その後調整に入ったが113.2円台までしか下げず、月末には114円に戻して終えており、日柄調整の様相を呈している。

ユーロドルは下げトレンドを維持して10月12日、13日と$1.152台を付けたが、その後は反発して10月28日に$1.169台まで戻した。ECB総裁のインフレ懸念発言が金利上昇の思惑につながってユーロが買われた。しかし、翌日には早くも反落し、ロンドンフィキシングの影響で$1.156割れで終えた。

ユーロ円はドル円の上昇の影響が大きく、10月20日に133.4円台まで上げた。その後はドル円の調整もあって反落し、10月27日、28日と131.5円台を付け、131.7円台で終えた。

トレード用口座でドル円を2回決済

直近の個人的なドルの売買についても少し書いた7月3日のまとめ記事に「103.6円のドル円買のポジションは112.2円での売指値をしてある」と書いていた。その注文は出しっぱなしにしてあったが、10月9日に約定した。少し安く買っていたもう一つのドル円買ポジションの方は、前回の記事で上値目処として書いた114.6円で売注文を出してあったが、10月20日に約定した。

2つ合わせて約20万円の利益となったが、これらは昨年11月と12月にそろそろ底値圏だろうと103円台で保有した買ポジションだった。これらの決済で、この口座のドル円の買ポジションはなくなってしまった。当分、ドル円を買う機会はなさそうだ。

本日の記事でも書いている通り、日足ベースの分析で売/買のどちらのトレントかを判断しており、不用意にトレンドに逆らったポジションは持たないようにしている。しかし、トレード用口座での実際の売買では、各国の経済状況も踏まえ、月足や週足で大きな流れを見つつ、値ごろ感で売買している。FXとしては望ましいやり方ではないと分かっているが、長年の株式売買での逆張りの長期投資のクセが染みついているので、その方がやり易いのだ。

読み/思惑が違ったりすることも当然ある。長期的にユーロは弱いだろうと思って持ったユーロドルとユーロ円の売ポジションは含み損状態(今回の利益より大きい)になっている。年末に向けて、一部決済して利益圧縮することになると思うが、結局ほとんど儲からないことになる。やはりFXとは相性が悪い。単に下手とも言ってもいいのだが。

各国の動きとニュース

10月8日に米国の9月の雇用統計が発表された。非農業部門雇用者数は市場予想を大幅に下回る前月比+19.4万人にとどまったが、前月、前々月の数値が上方修正された。

FRBは年内に量的緩和策の段階的な縮小に着手するとの市場の見方は変わらず、発表直後は下げたものの、債券利回りの上昇を受けてドル買い・円売りが優勢となった。

10月14日にFOMC9月の議事要旨が明らかになった。 参加者の見通しの中央値として2022年中にも利上げする可能性も示したが、テーパリング開始と利上げ判断の基準は異なるとして急速な金融引き締めに対する市場の警戒感に目配りした。

最近では、ドル高円安の見方が増えている。115円到達も時間の問題で、年内に118円とか120円という見方も出始めている。トレンドに沿った見方が増えるのはいつものことでもある。最近は原油や天然ガスも高値になっているので、輸入に頼る日本には不利で、それが円安の原因の一つにもなっている。

円安が進めば原材料の輸入物価が上がり、輸入企業や一般消費者の生活が苦しくなる。「悪い円安」といわれるものだ。ガソリンは随分高くなっているし、最近では吉野家が値上げし、ポテチの値上げも発表されている。日本も待望のインフレになるかもしれないが、賃金が上がらなければ一般消費者の生活がますます苦しくなるだけだ。

交易条件(輸出物価÷輸入物価)を使って、悪い円安の説明をしている唐鎌さんの記事もあった。

米国ではインフレが進んでいるが、FRBは一時的という見方をしている。米国でインフレ期待が高まると、金利が上昇し、ドル円も上昇する。その観点から、インフレ期待のピークがドル円のピークだという考え方もできる。以下のコラム記事はそういう見方から解説している。

長くなってきたが、トルコリラ関連の情報だけ記録として書いておく。

10月14日の朝、トルコリラが夜中に下げていたと思ったら、10月13日にエルドアン大統領が中央銀行の金融政策委員会メンバー3人を解任していた。利下げ反対派の解任だった。懲りない大統領だ。

10月21日、トルコ中銀が2%もの利下げを発表した。金融政策委員会メンバー3人の解任以来、1%程度の利下げは想定されていたが、予想の上をいく2%だった。安値更新での下げ幅拡大は一時的だったが、再度安値を試してもおかしくないと思った。

10月24日になるとエルドアン大統領が欧米の10大使の追放指示を出した (10月26日には撤回された)。またもやトルコリラ安の材料だ。

次から次へとトルコリラ安になるネタが大統領から出てくる。おかげで私のトルコリラ円買の含み損は拡大する一方だ。ドル円等の利益を使って少しずつポジション解消を進めても整理が追い付かない。破綻したスワップ狙いのFXの後始末が永遠の課題になりそうだ。

【2021.10.31追記】

タイミングよく日経電子版に「悪い円安」に関する記事があったので、貼っておく。「日本企業の業績や株価にとって逆風になるという意味で使われている。理由は、原油や石炭などの資源価格の高騰が円安を招く要因になっていることだ」と書いている。そして、「 多くの輸出企業は資源や原材料の輸入価格の上昇を製品の輸出価格に転嫁できない」とも書かれている。