(写真は、山岡鉄舟が持っていたピストル)

由比は、風情のある宿場町なので、東海道を踏破した

際に、改めてもう一度、訪れたいと思っていました。

昨年の年末に、JR東海道線で、横浜駅を9:05に出発、

10:35に熱海で乗換え、11:28に由比駅に着いて、

薩た(さった)峠を目指して歩き始めます。

JR由比駅を降りて、標識に従い右手の旧道に入ります。

少し歩くと、狭い道の両側に、江戸時代の旧家の面影を

残すくぐり戸・格子造りが並ぶ倉沢・寺尾宿に入ります。

倉沢・寺尾は「間宿(あいのしゅく)」といって、宿場間の

距離が長い所、峠等の難路の入口などに休憩を目的に

つくられた宿です。

上の写真は、間の宿の川島家・本陣跡です。

川島家は倉沢の名主をつとめ大名もここで休息したそうです。

間の宿には、当時、十軒くらいの休み茶屋があり、薩た峠を

上り下りする旅人は、ここで疲れを癒し、駿河湾の風景を

眺めて旅立って行きました。

上の写真は、寺尾の旧家で、代々名主を務めたという小池邸

(国有形文化財)です。残念ながら年末年始の休館日でした

由比駅から徒歩20分で薩た峠への登りが始まりますが、その

登り口に、下の写真の望嶽亭(ぼうがくてい)があります。

入口の看板には、「間宿(あいのしゅく)藤屋:山岡鉄舟

ゆかりの家」とあります。

山岡鉄舟は江戸城を無血開城へと導いた”真の”立役者です。

望嶽亭は、江戸時代の様々な道中記にも紹介されています。

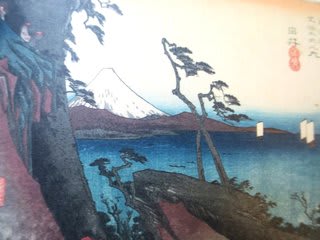

(広重が描いた望嶽亭藤屋)

当時は、名物のアワビやサザエを食べながら富士山を望める

茶屋として、多くの文人墨客が集ったそうです。

望嶽亭23代目のご主人が、建物内の山岡鉄舟の足跡を丁寧に

説明してくれます。(無料)

その説明によると、山岡鉄舟は、勝海舟の手紙を西郷隆盛に

届けるため、官軍のいる薩た峠を深夜に突破しようとします。

しかし、官軍に発見されてしまい、追われて、間一髪で望嶽亭

の下の写真の倉座敷に逃げ込み難を逃れたそうです。

(山岡鉄舟が逃げ込んだ倉座敷)

鉄舟は、この倉座敷で漁師姿に変装し、隠し階段から脱出

して、舟で清水湊の清水次郎長のところへ向かいます。

当時、望嶽亭の主と清水次郎長が親しかったからだそうです。

(山岡鉄舟が脱出した隠し階段)

(山岡鉄舟が持っていたピストル)

(望嶽亭に踏み込んだ官軍が見つからなかった腹いせに突いた槍の跡)

上の本は「山岡鉄舟 望嶽亭での二日間」で、山岡鉄舟が官軍

に追われ望嶽亭から脱出した様子を、当時ヒアリングした記録です。

静岡市(府中宿)の街の中心に「西郷・山岡会談」跡地の碑

があります。

江戸開城の直前、徳川・旗本の山岡鉄舟は、官軍の眼を逃れ

ながら、江戸からはるばる駿府(府中)まで来て、上伝馬

松崎屋で、官軍参謀西郷隆盛と談判し、7項目の条件で無血

開城を約しました。

歴史上では、江戸の無血開城は、西郷と勝海舟が、品川の

薩摩藩邸で会談して成立したことになっていますが、その

前に、鉄舟が、府中で、講和条件を整えておいたからこそ、

海舟がスムーズに会談出来たのです。

府中で、鉄舟の人柄に打たれた西郷は、鉄舟のことを、

”命もいらず 名もいらず、官位も金もいらぬ人は始末に

困るものなり”と誉めたそうです。

(静岡市の西郷山岡会談跡地の碑については「バスで行く

東海道:(19府中宿)」を見てね。)

(望嶽亭土産の「茶屋の餅」)

(望嶽亭土産の手拭)

望嶽亭を出ると、いよいよ江戸時代の断崖絶壁の難所と

いわれる薩た峠への登りが始まります。

道は、緩やかな登り坂となり、周辺がミカン畑の坂を

登り切ると、間もなく駐車場の見晴らし台があり、

見晴らし台から、遊歩道を少し下ったところに、下の

写真の展望台があります。

倉沢の海から引き上げられた地蔵菩薩(薩た)を祀った

ところから、薩た峠の名前が付いたそうです。

展望台からの眺めは、広重の「由比薩た峠」のそのままです。

浮世絵は、小さくて見ずらいですが、左上の切り立った

崖の道を歩く3人が見えます。

浮世絵にある様に、当時は目も眩む難所だったんでしょうね。

当日の富士山は、写真の様に残念ながら、頂上付近には雲が

掛かっていました。

(薩た峠から富士山が全部見える写真は、2011.10.27の

「東海道を歩く(16-2薩た峠)」を見てね。)

写真の様に、青空と、駿河湾の深い青と、富士山の組み合わ

せの夢の様な絶景です。

写真の下の部分は、左からJR東海道線、国道1号、東名高速

です。

遊歩道の端から下を覗くと、目も眩む様な断崖絶壁です!

東海道を逆に、薩た峠から由比駅へ戻り、更に駅から徒歩

20分で由比宿です。

由比宿に入ると、江戸の香りが漂う古い町並みが続きます。

宿場町の中心には、立派に復元された上の写真の由比宿の本陣

があります。

当時の本陣は1,300坪もあったそうですが、現在は、敷地内

に、東海道広重美術館、由比宿交流館などが併設される由比

本陣公園になっています。

本陣の正面には、下の写真の右の「正雪紺屋」があります。

「正雪紺屋」は、倒幕を企てた由井正雪の生家で、今でも、

江戸時代の染物屋の風情そのもので、昔ながらの技法による

染物を続けています。

家の中には、昔のままの道具や仕事場が残されており、現在

は、18代目がお住まいとのことです。

東海道五十三次を踏破した際に、天ぷらそばを食べた「おもし

ろ宿場館」の2階の食堂に再び立ち寄ります。

(「おもしろ宿場館」の入口)

あのときの桜エビの天ぷらそばの美味しさが忘れられません!

由比で天ぷらそばといえば、エビではなく桜エビです。

遅めのお昼は、天ぷらそばとシラス丼を注文します。

う~ん! 桜エビの天ぷらは絶品です!

旨い!

桜エビは、明治27年に、網を落とした由比の漁師によって

偶然発見されたのだそうです。

この年は、東海道線が開通して5年後で、由比の海岸で

作っていた塩も大量生産の塩に押されて、蒲原・由比の

宿場町が寂れ初めていました。

そこで、起死回生策として、これまで地元の人も見向き

もしなかった桜エビを売り始めたそうです。