古いブログ記事を復刻しています。

スマナサーラ氏の言う「仏陀が禁じた哲学」という概念は、仏典には見られ無いものですが、ここで言う「哲学」とは「戯論」を指すものの様で、釈迦が「戯論」を禁じた、とうのは確かな話ですが、哲学全般を「戯論」としてしまうのは如何な物か、とは言うものの、

龍樹の失敗は、「哲学を作るなかれ」というお釈迦さまの戒めを破ったことなのです。「ブッダの教えを争論のために、他の人の教えを破るために使うなかれ」というのは、お釈迦さまのキツイ戒めでした。仏道は自分でやってみるための教えなのです。龍樹は空を哲学化することで、目の前にあった「仏道」を見失ってしまったのです。

という、スマナサーラ長老の批判は、案外的を射たものであることが、前回(第九回)でご理解いただけたかと思います。

-------------------------------------------------

2007.10.10 Wednesday

『般若心経は間違い?』の間違い (十)

それでは、漢訳『般若心経』の原文で、もう一度おさらいしてみましょう。

観自在菩薩。行深般若波羅蜜多時。

照見五蘊皆空。度一切苦厄。

舎利子。色不異空。空不異色。色即是空。空即是色。受想行識亦復如是。

舎利子。是諸法空相。不生不滅。不垢不浄。不増不減。

是故空中。無色。無受想行識。無眼耳鼻舌身意。無色声香味触法。無眼界。乃至無意識界。無無明。亦無明尽。乃至無老死。亦無老死尽。無苦集滅道。無智亦無得。

『般若心経』では、「五蘊皆空」とは言っていますが、「一切皆空」とは言っていません。

「五蘊」とは「人間であることの五つの要素」というような意味で、「色・受・想・行・識」に分かれます。

この「五つの要素」は、それぞれに同じ比重を占めているかというと、『般若心経』では、明らかに異なった扱いをしています。

つまり、「色」だけを取り出して「色不異空。空不異色。色即是空。空即是色」と、懇ろに扱いながら、「受想行識」はひとまとめにして「亦復如是」とされています。

「色」と「受想行識」を分けて見るのは、後で出てくる「無色。無受想行識」も同様であり、つまり、「色」というソロと「受想行識」カルテットは、対等と看做されていることになります。

観自在菩薩。行深般若波羅蜜多時。

照見五蘊皆空。度一切苦厄。

舎利子。色不異空。空不異色。色即是空。空即是色。受想行識亦復如是。

舎利子。是諸法空相。不生不滅。不垢不浄。不増不減。

是故空中。無色。無受想行識。無眼耳鼻舌身意。無色声香味触法。無眼界。乃至無意識界。無無明。亦無明尽。乃至無老死。亦無老死尽。無苦集滅道。無智亦無得。

『般若心経』では、「五蘊皆空」とは言っていますが、「一切皆空」とは言っていません。

「五蘊」とは「人間であることの五つの要素」というような意味で、「色・受・想・行・識」に分かれます。

この「五つの要素」は、それぞれに同じ比重を占めているかというと、『般若心経』では、明らかに異なった扱いをしています。

つまり、「色」だけを取り出して「色不異空。空不異色。色即是空。空即是色」と、懇ろに扱いながら、「受想行識」はひとまとめにして「亦復如是」とされています。

「色」と「受想行識」を分けて見るのは、後で出てくる「無色。無受想行識」も同様であり、つまり、「色」というソロと「受想行識」カルテットは、対等と看做されていることになります。

「五蘊」のうち、「色」は「肉体」、「受想行識」は「こころ」を表すものですが、『般若心経』の言う「色」とは、あるがままの「肉体」のことではありません。

あるがままの「肉体」とは、大自然、つまり宇宙の一部であり、素粒子や波動からできた「物質」と捉えることができます。

「色」を「物質的現象」と誤訳してしまうのは、「あるがままの肉体」の意味に取り違えてしまうためと考えられます。

しかし、日本語で「肉体」といえば、人間の身体のことであり、自分の「肉体」や、彼や彼女の「肉体」と考えることができるのは、「自己」という「意識」が、自分の「肉体」を占有しているという確信(思い込み)があり、さらに「類」という、人間に特有の概念により、人間一人一人の「肉体」をそれぞれの「自己」という「意識」が占有していることを確信しているためです。

これは、誰にも教わらなくても、人間でさえあれば、「人間」とはそういうものだという人類共通の認識となっています。

自然の一部である「物質」から生まれた「生物」もまた自然の一部のはずですが、「生物」であれば、何であれ、無機的な自然とは「異和」を持つものであり、このような「異和」を「原生的な疎外」と位置づけることができます。

つまり、「生物」とは、生まれながらに、自然と「疎外」の関係にある存在であり、生まれれば、いつか必ず「死」を迎え、「物質」に帰ることが宿命づけられています。("十二縁起ー空と疎外-「悟り」へ”参照)

「生物」は自然との「原生的な疎外」関係を保ちつつ、自然の一部であることには変わりなく、逆に「生物」にとって、自然は自分の身体の一部でもあります。

ところが、人類が「意識」を持つようになったとき、今までは自分の身体の一部であった自然が、自分に対立するものとして立ちはだかるようになり、何でも思い通りには行かなくなった人間は、自然をどうにもならない巨大なものと感じ、いっぽう自分自身に対しては、思い通りにならない不満を持つようになります。つまり、自分自身に対して不満を言う「もう一人の自分」が生まれます。

逆に言うと、「意識」とは「もう一人の自分」である、という言い方も可能です。

やがて、このような、自然との「異和」は、どの人間の「意識」にも記録され、人間と自然の「異和」の関係は、人類共通の「意識」となります。

すると、人間は、自分たちを同じ仲間、つまり「類」として認識するようになり、自然を人間の外側にあるものとして理解します。

ところが、同時に、自分以外の人間は、自分と対立する自然の一部でもありますから、やはり、自分の「意識」に「異和」として記録されます。

つまり、それが「他者」であり、「他者」という概念と同時に、「他者」を認識する自分自身、つまり「自己」という概念が次第に形成されるようになります。

「自己」を持った人間は、自分が自然と一体であったときと同じように、自然や他の人間、つまり「他者」に対して、ふるまおうとしますが、思うとおりには行かないことに気がつきます。

そして、自分に「意識」があるように、「他者」にも「意識」があることを発見します。つまり、「自己」の「意識」と「他者」の「意識」は、いつでも同じではなかったのです。しかし、「他者」の「意識」がどのようなものかは、なかなか窺い知ることができません。

逆に、「もう一人の自分」が「こいつを殺して食べ物を奪おう」と囁いても、目の前の「他者」には聞こえません。すると、目の前の「他者」が自分を殺そうと思っているかもしれません。

それに、人が死んだら、「肉体」が滅びることは理解できますが、眼に見えない「意識」はどうなるのでしょうか。

既に自然の一部ではなくなってしまった人間が、生き延びてゆくためには、「他者」との関係をスムーズにすること、つまりは「他者の意識」を知ることと、「自己の意識」を「他者」に伝えることがどうしても必要であり、そうでなければ、今日の食料やねぐらを手に入れることすら困難になります。

すると、「自己」と「他者」がお互いの「意識」を知らせ合うためには、自分の考えを「意志」として「他者」に示すとともに、「他者」の「意志」を表示してもらう必要があり、そのため、「他者」と「対話」をするようになります。

この段階では、人間は既に「言語」を持っていますから、言葉でコミュニケーションをとることができますが、かつては身振り手振りや動作だけで「意志」が通じたのに、次第に複雑な「概念」を持つようになった人間は、かえって「意志」の疎通が困難になってきます。

「対話」によって「意志」を伝え合うことも、そう簡単なことではなくなっており、「対話」で「意志」の疎通ができないなら、自分が「他者」の立場に立って考えなければ、その「意志」を知ることができません。

既に人間は自然との「異和」を感じたときから、何でも思い通りにはできない自分自身に対して、不満を持つ「もう一人の自分」を「意識」に記録しており、今度は「もう一人の自分」を「他者」に仕立てて、「内なる他者」との「対話」を行い、外にいる「他者」の「意志」を推し計ることができるようになっています。

人間の「思考」とは常に「自問自答」であり、「もう一人の自分」つまり「内なる他者」がいなければ、「自己」の獲得ばかりか「思考」することができません。

「他者」と「対話」するときでも、「内なる他者」との「対話」は常に行われており、「相手はこう言っているが、その真意はどうなのだろうか?」とか「自分の意見を言いたいが、相手を怒らせるとまずい」あるいは、「この情報は自分だけのものにして黙っていよう」、という具合に、実際の「対話」と「自問自答」が同時進行するものです。

つまり、現代の我々と同じように、表現を間違えたり、相手を誤解したり、誤解されたり、疑念を持ったり、疑われたり、騙したり、騙されたり、することがあり、「対話」は慎重に行わなければなりません。

「他者」とは、自分以外の人間や「内なる他者」、そして「自然」であり、特に「自然」や死んだ人の「意識」つまり「霊魂」との対話ができる人間は「シャーマン」とされ、「シャーマン」を通じて、人間に「意志」を示してくれる「自然」は「神」とも呼ばれるようになりました。

「シャーマン」とは一種の人格障害であり、自分のなかに「神」や「霊魂」という「他者」をとりこんで「対話」ができるほか、「神」や「霊魂」が憑依して、直接その言葉を、人々に伝えることができます。

「シャーマン」は、「内なる他者」である「神」や「霊魂」を「実在」と信じており、「自己」を含めた、あらゆる「現象」に、物質的か、心霊的か、などという区別はなく、すべて「実在」と認識せざるを得ません。

人間が、自分以外の人間や「自然」を「他者」、自分を「自己」と認識する過程では、必ず、「もう一人の自分」つまり「内なる他者」を認識する必要があり、「内なる他者」なくしては「自己」を形成することができません。

このような、人間と自然との「異和」の関係のことを「疎外」といい、特に、人間が「他者」を「認識」することによって「自己」を獲得することを「自己疎外」といいます。

「自己疎外」によって「自己」を獲得した人間は、「自己」の「肉体」と「意識」、「他者」である人間(=同類)の「肉体」と「意識」さらに、外界としての「自然」を「認識」するようになります。

ところで、人間にとって、「自己」とは、常に「自問自答」する「もう一人の自分」であり、むしろ「肉体」こそが本来の自分自身と感じられるものです。

なぜなら、人間が「こころ」の働きと感じるものは、ほとんどが内臓や脳など「肉体」に付随するものであり、「こころ」のはたらきを「言語」で表現すると、

「胸がワクワクする」

「胸がキュンとする」

「腹が立つ」

「ムカツク」

「はらわたが煮えくり返る」

「断腸の思い」

「頭にカッと来る」

「肝が縮む」

「血の気が失せる」

「冷や汗が出る」

「鳥肌が立つ」

「手に汗握る」

「目頭が熱くなる」

「眼を見張る」

「鼻白む」

など、どれもこれも「肉体」のはたらきに他ならず、「こころ」という「肉体」のはたらきは「言語」に、つまり概念化して「意識」に記録され、ようやく「こころ」を「他者」に伝えることができます。

「意識」に記録された「こころ」は、既に「意志」によって「言語」に編集されて「認識」になっており、さらに「意志」によって再編集され、「心にもないこと」を話したりするようになります。

「肉体」のなかでも「心臓」は、昔から「こころ」の臓器と考えられており、「こころ」は「肉体」に宿る、というのは、人類共通の感覚です。

そして、

「意識」に記録された「こころ」は、既に「意志」によって「言語」に編集されて「認識」になっており、さらに「意志」によって再編集され、「心にもないこと」を話したりするようになります。

「肉体」のなかでも「心臓」は、昔から「こころ」の臓器と考えられており、「こころ」は「肉体」に宿る、というのは、人類共通の感覚です。

そして、

「この胸の高鳴りを如何せん」

「胸襟を開く」

「腹を割って話す」

「頭を冷やして考える」

などと「こころ」のはたらきを観察し、コントロールしようとするのが、「もう一人の自分」としての「意識」です。

「こころ」と「肉体」との結びつきが非常に強いのにくらべ、「こころ」と「意識」、つまり、「肉体」に依存する自分自身と、「自己」の「意識」とは、文字通り「一心同体」ではありません。

「五蘊」のうち「色」は「肉体」、「受想行識」は「こころ」の働きと、前に述べましたが、すこし厳密に言うと、「受」と「想」が「こころ」の機能で、「行」と「識」が「意識」の機能と言う事もでき、もっと厳密には、「受」は「感受」で、「想」は「イメージ(=こころ)」、「行」は「意志」で、「識」は「意識」ということになります。

なかでも、「受」とは「肉体」を通じて得られた一次情報、「想」とは「受」からの情報で生じる「イメージ」(こころ)で、二次情報、これらの情報をまとめて「行」は「意志」を決定し、「意志」は「認識」として「識」に記録されます。「識」に記録された「認識」は、随時に取り出され、三次情報として、「想」や「行」に送られ、新たな「意志」決定に大きな影響を与えます。

既述のように、仏教には、「存在」や「認識」の仕組みを解明する概念として「十八界」という「法」があり、そのうち「眼界・色界・眼識界」というのが、眼に見える世界、つまり画像的なイメージや認識の要素として分類されています。

すると、「五蘊」の「色」というのは、「肉体」といっても、「眼に見える世界」というニュアンスを含むものであることが推測できます。

つまり、「色」とは、「受」の側からみると「肉体」そのものではなく「肉体」からの「情報」をもたらす情報源、ということができます。

「色」からの「情報」は、「受」にとってはすべてであり、「自己」のものか「外界」のものかを問わず、「肉体」が感知したすべての「現象」や「存在」は、「色」から「受」に「情報」としてもたらされ、「受」にとっての「色」とは、「あらゆる存在や現象」つまり、全「世界」、全「宇宙」ということになります。

そして、「色」という「情報」は、「想」や「行」で加工されてから「認識」として「意識」に記録されます。

そうすると、「五蘊皆空」というのは、「色」が全「世界」で、「受想行識」が「こころ」や「意識」のはたらきですから、「すべては空である」のと同じではないか、と思うかも知れません。

ところが、「色」が表す全「世界」とは、あくまでも「肉体」が感知した「情報」としての「世界」であり、「世界」そのものではありません。

ならば「色即是空」とは、どのような意味になるのでしょうか。

「色」は、「肉体を通じて認識する全世界としてのあらゆる存在や現象」ですが、思い切り省略して一言にしてしまえば「現象」ということができ、「現象の認識」と言い換えることもできます。

「空」とは、「同時的相互関係および前後的因果関係(の認識)」ですが、思い切り省略して一言にしてしまえば「関係」ということができ、「関係の認識」と言い換えることもできます。

「空」は「縁起」ともいわれ、「縁起」とは「前後的因果関係」と思われ勝ちですが、「自己」と「他者」のように「同時的相互関係」も含むものです。

すると「色即是空」とは「色=空」ですから、「肉体を通じて認識する全世界としてのあらゆる存在や現象は、同時的相互関係および前後的因果関係の認識と等しい」、または、「現象の認識は、関係の認識と等しい」、さらに、「現象と関係は等しい」ということになり、「空即是色」と転換しても全く同じことになります。

『般若心経』は「色不異空、空不異色、色即是空、空即是色」と、「色=空」すなわち「現象=関係」であることを繰り返して確認しています。

このように、『般若心経』の「五蘊皆空」は、「中観派」の「すべてが空」とはずいぶん違っており、「中観派」のように「実在論者」からパラドクスを指摘されることがありません。

なぜなら、『般若心経』が「空」だと言っているのは、「五蘊」を通じてみる「世界」であり、人間の「認識」としての「世界」です。

現代でこそ、「量子論」によって、物質的現象は「素粒子」と「波動」などのエネルギーからなるもので、「観測」しだいで結果が変わるような、あてにならない「不確定」なものであることが知られています。

しかし、『般若心経』の作者が、当時からそれを見越していたわけではなく、存在や現象が、人間から見てどう見えようとも、それは、ただ「関係」として「認識」できるだけで、そこに「アートマン」のような「自性」や「実在」があるかどうかなど、人間に分かるわけがありません。

すると、「実在論者」が、「すべての存在や現象には『自性』があり『実在』するものである」、と主張しても、「般若心経空論者」は、「それはただ『関係の認識』に過ぎず、『自性』も『実在』も『関係』としてしか『認識』できない」と言う事ができます。

ところが、「あらゆる事象は『関係の認識』にすぎない」、といっても、だから「自性」がない、とか、「実在」ではない、という証明にはならず、「実在」しようがしまいが、「人間から見てそう見えるだけで実体は分からない」ということになってしまいます。

これは、宇宙物理学者ホーキングの宇宙論とよく似ていることに気がつきます。ホーキングは「宇宙が実際にどうなっているかは永久に分からない、分かるのは人間にどう見えるかだけだ」と言っています。つまり、人間の「認識」には限界があり、どんなに科学が進歩したところで、すべてが解明できるわけではない、ということです。

しかし、「実在論者」はどのようにして「自性」や「アートマン」を「認識」することができたのでしょう。

「実在論者」のルーツは「シャーマン」であり、「実在」する「神」や「霊魂」との「対話」によって、人類が生き延びてきた、と信じていますから、「存在」の主観的な証拠なら山ほど持っています。

しかし、「対話」ができたからと言って、「神」や「霊魂」が「実在」するという証拠にはなりません。「対話」も、「神」や「霊魂」などの「名称」も、ただの「関係」であり、「シャーマン」は、「神」という「関係」を「認識」しただけで、「実在」を「認識」した訳でありません。

また、「対話」とは「自・他」という「同時的相互関係」ですから、「対話」によって「認識」できるのは、「関係」であって「存在」ではなく、まして「実在」を「認識」することはできません。

また、「シャーマン」は、「神」や「霊魂」が「存在」する証拠として、「剣」や「鏡」のような、「くだされもの」を提示することがあります。

この場合、「MAID IN JAPAN」ではないか?、というようなことはどうでも良く、「神がくれた剣」という「認識」は、「神がくれた」という「関係」と、「剣」という「関係」を「認識」しているのであり、「神がくれた」という「自性」や「剣」という「自性」を「認識」しているのではありません。

「神がくれた剣」という「現象」を「認識」するのは「五蘊」であり、「五蘊」によって「認識」できるのは「現象」という「関係」でしかありません。

通常、「実在」という「現象」は起こりませんから、「認識」することもできませんが、もし仮に、「実在」という「現象」を「認識」することができたとしても、それは「実在」という「関係」を「認識」することであり、「実在」を認識したことにはなりません。「自性」がある、という「現象」についても全く同じことです。

このように、「シャーマン」は、「神」や「霊魂」という「実在」や「自性」があることを確信することはできますが、「証明」どころか「認識」することもできません。

同様に、人間は誰でも、あらゆる「存在や現象」に関わる「実在」や「自性」を「現象」として「認識」することができたとしても、それは「実在」や「自性」という「関係」を「認識」しているだけで、「実在」や「自性」そのものを「認識」できているわけではありません。

「実在論」のなかでも、インド哲学の「アートマン」という思想は、哲学化されているだけに、もう少し合理的であり、「輪廻」という否定できない「現象」は「アートマン」がないと、うまく説明できません。

「輪廻」だって、客観的には証拠がないのですが、インドでは古くから「輪廻」はあると信じられてきましたから、主観的な証拠ならいくらでもあり、「輪廻」という「現象」を「認識」することは、インドに限らず、いくらでもありうることで、お釈迦さまも「輪廻」を否定はしていない、といいますから、「仏教」としても否定しきれなかったのです。

初期の仏教では、「諸行無常、諸法無我」つまり、すべては相対的で、「縁起」という因果関係によってなりたっており、「アートマン」は存在しない、と主張しましたが、「縁起」は「輪廻」と矛盾しない、というよりは、「十二縁起」のように、上手に「輪廻」を「因果関係」として取り込むことができ、「アートマン」があるかどうかは、ただ水掛け論になります。

初期仏教の時期をすぎると、仏教も次第に「哲学化」し、「有」論が生まれ、「五蘊」「十二処」「十八界」「十二縁起」などの「法」は「実有」であり、「法」に分類できるものは存在し、分類できないものは存在しない、従って「法」に分類できない「アートマン」は存在しない。ただ、存在するのは、一瞬一瞬に生じ、滅し去る「自己」の相続体があるにすぎない、と言い、「生滅」による「無常」を説きます。この辺は「量子論」に近いところがありますが、「還元論」になっていないので、現代版の「空」論とは全く異なります。また初期仏教時代の「縁起」という考え方は、重視されなくなってしまいます。

「有」論によって、「アートマン」は存在しないことが「証明」されましたが、その後もインドでは「アートマン」が信じられ、「有」論を展開した仏教は残っていません。

そのころ、つまり「有」論が隆盛だった時代に、龍樹という人が現れ、『中論』という著作を発表しました。

龍樹の主張は、一切の事象には「自性」がなく、それが何であるかは、すべて「縁起」によって決まる、というものです。

「縁起」とは「空」とほぼ同じ概念ですが、「(他に)縁りて起こる」という文字通りに、「有」と「無」のような対立する概念であっても、それぞれ独立には存在しえず、相互に依存し、また相互に規定しあっており、それによって「有」と「無」は成りたっている、つまり、あらゆる事象は、対立的本質を含む相対的関係をもっている、といいます。

しかし、この「対立」はたんなる「分別」から出たものに過ぎず、この「分別」は執着のもとであり、私たちは「無分別」の立場にたち、対立に拘らない「中道」の立場に立ってこそ、執着を離れることができるのです。

『中論』「第二章、去来の考察」(1−25)より

1.すでに去ったものは去らない。まだ去らないものも去らない。すでに去ったものといまだ去らないものを離れた、現在去りつつあるものも去らない。

2.(反論)ふるまいのあるところには動きがある。去りつつあるとき動きがあるから、去ってしまったときも、いまだ去っていないときも、ふるまいはない。去りつつあるとき動きがあるから。

3.現在去りつつあるものに、どうして去るはたらきがあるだろうか。現在去りつつあるもののうちに二つの去るはたらきはありえない。

4.去りつつあるものに、去るはたらきが有ると考える人には、去るはたらきがなくても、去りつつあることが起こることになってしまう。なぜなら、去りつつあるものが去るからである。

5.去りつつあるものに去る働きが有るならば、二つの去る働きが同伴する。つまり、去りつつある客体としての去る働きと、去りつつある主体としての去る働きである。

6.二つの去る働きが同伴するならば、二つの去る主体が同伴する。何故なら去る主体を離れて去る働きはありえないから。

7.もし、去る主体を離れて去る働きが成立しないのであれば、去る作用がないのに、どうして去る主体が存在しうるだろうか。

8.去る主体は去らない。去る主体でないものも去らない。去る主体でもなく、去る主体でないものでもないものは、去らない。

9.去るものが去る、ということは成立しえない。去る働きなしには去る主体は成立しえないのだから。

10.去るものが去ると主張する人は、去る作働きがなくても去る主体がある、という誤った認識を持っている。何故なら、去る人がさらに去るという働きをもつとするからである。

11.もし、去る人が去るというなら、二つの去る働きがあることになってしまう。すなわち、去る働きによって去る客体と規定される去る働きと、去るものが主体として去るところの去る働きとである。

12.すでに去ったところに去ることはない。未だ去らないところにも去ることはない。今去りつつあるところにも去ることはない。どこに去ることがあるだろうか。

13.去る働きを起こす前には、今去りつつあるものはない。すでに去ったものもない。それらにこそ去る働きがあるはずなのに、未だ去らないものにどうして去る働きがあるだろうか。

16.去る働きなくしては去る主体が成立しえないときに、まず去る主体が住する、ということがどうして成立するだろう。

18.去る働きが去る主体であるというのは正しくない。去る主体が去る働きと異なっている、というのも正しくない。

20.もし、去る主体は去る働きと異なると分別するなら、去る主体がなくても去る働きがあることになる。また、去る働きがなくても去る主体があることになる。

22.去る働きによって去る主体と規定されるなら、去る主体は去る働きから去ることができない。何故なら去る主体は去る働きを持つと認められる以前には主体として認められないから。何が何に去ろうとするのか。

一般的に「去る」とは、自分から遠ざかって行く行動を意味する概念ですが、「行く」という意味で使われることも多いものです。

「去」というのは、梵語では“ganta”であり、「行く」という意味なのだそうです。『般若心経』の呪文「揭帝」は、梵語で“gete”となっており、「往くもの」というような意味とされております。(長老によると、主語抜きで「行ってしまった」という意味になるそうです)

なお、英訳では“go”と訳されている由ですから、全く、単純に「去る」を「行く」に読み換えないといけません。

すると、[1]は、「すでに行ったものは行かない。まだ行かないものも行かない。さらに、すでに行ったものと未だ行かないものとを離れた、現在行きつつあるものも行かない」ということになります。

この『中論 第二章、去来の考察』は、非常に難解なことで有名ですが、「去る」が「行く」こと、と分かれば、それなりの読み方で、意味が理解できそうです。

「こころ」と「肉体」との結びつきが非常に強いのにくらべ、「こころ」と「意識」、つまり、「肉体」に依存する自分自身と、「自己」の「意識」とは、文字通り「一心同体」ではありません。

「五蘊」のうち「色」は「肉体」、「受想行識」は「こころ」の働きと、前に述べましたが、すこし厳密に言うと、「受」と「想」が「こころ」の機能で、「行」と「識」が「意識」の機能と言う事もでき、もっと厳密には、「受」は「感受」で、「想」は「イメージ(=こころ)」、「行」は「意志」で、「識」は「意識」ということになります。

なかでも、「受」とは「肉体」を通じて得られた一次情報、「想」とは「受」からの情報で生じる「イメージ」(こころ)で、二次情報、これらの情報をまとめて「行」は「意志」を決定し、「意志」は「認識」として「識」に記録されます。「識」に記録された「認識」は、随時に取り出され、三次情報として、「想」や「行」に送られ、新たな「意志」決定に大きな影響を与えます。

既述のように、仏教には、「存在」や「認識」の仕組みを解明する概念として「十八界」という「法」があり、そのうち「眼界・色界・眼識界」というのが、眼に見える世界、つまり画像的なイメージや認識の要素として分類されています。

すると、「五蘊」の「色」というのは、「肉体」といっても、「眼に見える世界」というニュアンスを含むものであることが推測できます。

つまり、「色」とは、「受」の側からみると「肉体」そのものではなく「肉体」からの「情報」をもたらす情報源、ということができます。

「色」からの「情報」は、「受」にとってはすべてであり、「自己」のものか「外界」のものかを問わず、「肉体」が感知したすべての「現象」や「存在」は、「色」から「受」に「情報」としてもたらされ、「受」にとっての「色」とは、「あらゆる存在や現象」つまり、全「世界」、全「宇宙」ということになります。

そして、「色」という「情報」は、「想」や「行」で加工されてから「認識」として「意識」に記録されます。

そうすると、「五蘊皆空」というのは、「色」が全「世界」で、「受想行識」が「こころ」や「意識」のはたらきですから、「すべては空である」のと同じではないか、と思うかも知れません。

ところが、「色」が表す全「世界」とは、あくまでも「肉体」が感知した「情報」としての「世界」であり、「世界」そのものではありません。

ならば「色即是空」とは、どのような意味になるのでしょうか。

「色」は、「肉体を通じて認識する全世界としてのあらゆる存在や現象」ですが、思い切り省略して一言にしてしまえば「現象」ということができ、「現象の認識」と言い換えることもできます。

「空」とは、「同時的相互関係および前後的因果関係(の認識)」ですが、思い切り省略して一言にしてしまえば「関係」ということができ、「関係の認識」と言い換えることもできます。

「空」は「縁起」ともいわれ、「縁起」とは「前後的因果関係」と思われ勝ちですが、「自己」と「他者」のように「同時的相互関係」も含むものです。

すると「色即是空」とは「色=空」ですから、「肉体を通じて認識する全世界としてのあらゆる存在や現象は、同時的相互関係および前後的因果関係の認識と等しい」、または、「現象の認識は、関係の認識と等しい」、さらに、「現象と関係は等しい」ということになり、「空即是色」と転換しても全く同じことになります。

『般若心経』は「色不異空、空不異色、色即是空、空即是色」と、「色=空」すなわち「現象=関係」であることを繰り返して確認しています。

このように、『般若心経』の「五蘊皆空」は、「中観派」の「すべてが空」とはずいぶん違っており、「中観派」のように「実在論者」からパラドクスを指摘されることがありません。

なぜなら、『般若心経』が「空」だと言っているのは、「五蘊」を通じてみる「世界」であり、人間の「認識」としての「世界」です。

現代でこそ、「量子論」によって、物質的現象は「素粒子」と「波動」などのエネルギーからなるもので、「観測」しだいで結果が変わるような、あてにならない「不確定」なものであることが知られています。

しかし、『般若心経』の作者が、当時からそれを見越していたわけではなく、存在や現象が、人間から見てどう見えようとも、それは、ただ「関係」として「認識」できるだけで、そこに「アートマン」のような「自性」や「実在」があるかどうかなど、人間に分かるわけがありません。

すると、「実在論者」が、「すべての存在や現象には『自性』があり『実在』するものである」、と主張しても、「般若心経空論者」は、「それはただ『関係の認識』に過ぎず、『自性』も『実在』も『関係』としてしか『認識』できない」と言う事ができます。

ところが、「あらゆる事象は『関係の認識』にすぎない」、といっても、だから「自性」がない、とか、「実在」ではない、という証明にはならず、「実在」しようがしまいが、「人間から見てそう見えるだけで実体は分からない」ということになってしまいます。

これは、宇宙物理学者ホーキングの宇宙論とよく似ていることに気がつきます。ホーキングは「宇宙が実際にどうなっているかは永久に分からない、分かるのは人間にどう見えるかだけだ」と言っています。つまり、人間の「認識」には限界があり、どんなに科学が進歩したところで、すべてが解明できるわけではない、ということです。

しかし、「実在論者」はどのようにして「自性」や「アートマン」を「認識」することができたのでしょう。

「実在論者」のルーツは「シャーマン」であり、「実在」する「神」や「霊魂」との「対話」によって、人類が生き延びてきた、と信じていますから、「存在」の主観的な証拠なら山ほど持っています。

しかし、「対話」ができたからと言って、「神」や「霊魂」が「実在」するという証拠にはなりません。「対話」も、「神」や「霊魂」などの「名称」も、ただの「関係」であり、「シャーマン」は、「神」という「関係」を「認識」しただけで、「実在」を「認識」した訳でありません。

また、「対話」とは「自・他」という「同時的相互関係」ですから、「対話」によって「認識」できるのは、「関係」であって「存在」ではなく、まして「実在」を「認識」することはできません。

また、「シャーマン」は、「神」や「霊魂」が「存在」する証拠として、「剣」や「鏡」のような、「くだされもの」を提示することがあります。

この場合、「MAID IN JAPAN」ではないか?、というようなことはどうでも良く、「神がくれた剣」という「認識」は、「神がくれた」という「関係」と、「剣」という「関係」を「認識」しているのであり、「神がくれた」という「自性」や「剣」という「自性」を「認識」しているのではありません。

「神がくれた剣」という「現象」を「認識」するのは「五蘊」であり、「五蘊」によって「認識」できるのは「現象」という「関係」でしかありません。

通常、「実在」という「現象」は起こりませんから、「認識」することもできませんが、もし仮に、「実在」という「現象」を「認識」することができたとしても、それは「実在」という「関係」を「認識」することであり、「実在」を認識したことにはなりません。「自性」がある、という「現象」についても全く同じことです。

このように、「シャーマン」は、「神」や「霊魂」という「実在」や「自性」があることを確信することはできますが、「証明」どころか「認識」することもできません。

同様に、人間は誰でも、あらゆる「存在や現象」に関わる「実在」や「自性」を「現象」として「認識」することができたとしても、それは「実在」や「自性」という「関係」を「認識」しているだけで、「実在」や「自性」そのものを「認識」できているわけではありません。

「実在論」のなかでも、インド哲学の「アートマン」という思想は、哲学化されているだけに、もう少し合理的であり、「輪廻」という否定できない「現象」は「アートマン」がないと、うまく説明できません。

「輪廻」だって、客観的には証拠がないのですが、インドでは古くから「輪廻」はあると信じられてきましたから、主観的な証拠ならいくらでもあり、「輪廻」という「現象」を「認識」することは、インドに限らず、いくらでもありうることで、お釈迦さまも「輪廻」を否定はしていない、といいますから、「仏教」としても否定しきれなかったのです。

初期の仏教では、「諸行無常、諸法無我」つまり、すべては相対的で、「縁起」という因果関係によってなりたっており、「アートマン」は存在しない、と主張しましたが、「縁起」は「輪廻」と矛盾しない、というよりは、「十二縁起」のように、上手に「輪廻」を「因果関係」として取り込むことができ、「アートマン」があるかどうかは、ただ水掛け論になります。

初期仏教の時期をすぎると、仏教も次第に「哲学化」し、「有」論が生まれ、「五蘊」「十二処」「十八界」「十二縁起」などの「法」は「実有」であり、「法」に分類できるものは存在し、分類できないものは存在しない、従って「法」に分類できない「アートマン」は存在しない。ただ、存在するのは、一瞬一瞬に生じ、滅し去る「自己」の相続体があるにすぎない、と言い、「生滅」による「無常」を説きます。この辺は「量子論」に近いところがありますが、「還元論」になっていないので、現代版の「空」論とは全く異なります。また初期仏教時代の「縁起」という考え方は、重視されなくなってしまいます。

「有」論によって、「アートマン」は存在しないことが「証明」されましたが、その後もインドでは「アートマン」が信じられ、「有」論を展開した仏教は残っていません。

そのころ、つまり「有」論が隆盛だった時代に、龍樹という人が現れ、『中論』という著作を発表しました。

龍樹の主張は、一切の事象には「自性」がなく、それが何であるかは、すべて「縁起」によって決まる、というものです。

「縁起」とは「空」とほぼ同じ概念ですが、「(他に)縁りて起こる」という文字通りに、「有」と「無」のような対立する概念であっても、それぞれ独立には存在しえず、相互に依存し、また相互に規定しあっており、それによって「有」と「無」は成りたっている、つまり、あらゆる事象は、対立的本質を含む相対的関係をもっている、といいます。

しかし、この「対立」はたんなる「分別」から出たものに過ぎず、この「分別」は執着のもとであり、私たちは「無分別」の立場にたち、対立に拘らない「中道」の立場に立ってこそ、執着を離れることができるのです。

『中論』「第二章、去来の考察」(1−25)より

1.すでに去ったものは去らない。まだ去らないものも去らない。すでに去ったものといまだ去らないものを離れた、現在去りつつあるものも去らない。

2.(反論)ふるまいのあるところには動きがある。去りつつあるとき動きがあるから、去ってしまったときも、いまだ去っていないときも、ふるまいはない。去りつつあるとき動きがあるから。

3.現在去りつつあるものに、どうして去るはたらきがあるだろうか。現在去りつつあるもののうちに二つの去るはたらきはありえない。

4.去りつつあるものに、去るはたらきが有ると考える人には、去るはたらきがなくても、去りつつあることが起こることになってしまう。なぜなら、去りつつあるものが去るからである。

5.去りつつあるものに去る働きが有るならば、二つの去る働きが同伴する。つまり、去りつつある客体としての去る働きと、去りつつある主体としての去る働きである。

6.二つの去る働きが同伴するならば、二つの去る主体が同伴する。何故なら去る主体を離れて去る働きはありえないから。

7.もし、去る主体を離れて去る働きが成立しないのであれば、去る作用がないのに、どうして去る主体が存在しうるだろうか。

8.去る主体は去らない。去る主体でないものも去らない。去る主体でもなく、去る主体でないものでもないものは、去らない。

9.去るものが去る、ということは成立しえない。去る働きなしには去る主体は成立しえないのだから。

10.去るものが去ると主張する人は、去る作働きがなくても去る主体がある、という誤った認識を持っている。何故なら、去る人がさらに去るという働きをもつとするからである。

11.もし、去る人が去るというなら、二つの去る働きがあることになってしまう。すなわち、去る働きによって去る客体と規定される去る働きと、去るものが主体として去るところの去る働きとである。

12.すでに去ったところに去ることはない。未だ去らないところにも去ることはない。今去りつつあるところにも去ることはない。どこに去ることがあるだろうか。

13.去る働きを起こす前には、今去りつつあるものはない。すでに去ったものもない。それらにこそ去る働きがあるはずなのに、未だ去らないものにどうして去る働きがあるだろうか。

16.去る働きなくしては去る主体が成立しえないときに、まず去る主体が住する、ということがどうして成立するだろう。

18.去る働きが去る主体であるというのは正しくない。去る主体が去る働きと異なっている、というのも正しくない。

20.もし、去る主体は去る働きと異なると分別するなら、去る主体がなくても去る働きがあることになる。また、去る働きがなくても去る主体があることになる。

22.去る働きによって去る主体と規定されるなら、去る主体は去る働きから去ることができない。何故なら去る主体は去る働きを持つと認められる以前には主体として認められないから。何が何に去ろうとするのか。

一般的に「去る」とは、自分から遠ざかって行く行動を意味する概念ですが、「行く」という意味で使われることも多いものです。

「去」というのは、梵語では“ganta”であり、「行く」という意味なのだそうです。『般若心経』の呪文「揭帝」は、梵語で“gete”となっており、「往くもの」というような意味とされております。(長老によると、主語抜きで「行ってしまった」という意味になるそうです)

なお、英訳では“go”と訳されている由ですから、全く、単純に「去る」を「行く」に読み換えないといけません。

すると、[1]は、「すでに行ったものは行かない。まだ行かないものも行かない。さらに、すでに行ったものと未だ行かないものとを離れた、現在行きつつあるものも行かない」ということになります。

この『中論 第二章、去来の考察』は、非常に難解なことで有名ですが、「去る」が「行く」こと、と分かれば、それなりの読み方で、意味が理解できそうです。

それでは、この章で、龍樹は何を言いたかったのでしょう。

龍樹の言う「去りつつあるものは去らない」を否定して、反論者が「去りつつあるものは去る」と主張するならば、「去りつつあるもの」にもともと「去ること」があることになり、その人が動いてなくても「去りつつあること」が起こることになるだろう。

この説明で了解した人は問題ないが、ピンとこない人もいるかもしれない。「去りつつあるものなのだから、去っているのじゃないか」と思ってしまった人は、「去りつつある」という言葉に「去る」という「動き」「作用」を認めてしまっている人である。「それはあたりまえだろう、だって去りつつあるものなのだから」と思う人は、西洋論理学のものの見方に近い人である。

先に「縁起」の見方を「自性を欠くから空である」と見るように説明した。つまり、想いや、それを表現する言葉に、自性(=その言葉の意味)があると思ってはいけないのである。それが縁起的な理解である。「去りつつあるもの」についても同じである。「去りつつあるもの」それ自体は、「去ること」という自性を欠くから空である。と見なければならない。「去りつつあるもの」は本当に去りつつあるのかどうかは、次の言葉を待たなくてはならないのである。これは、私たちにとって、言葉のわなとなる。「去りつつあるもの」と聞いただけで、「去っているのだ」と考えるなら、その言葉に自性(=その言葉の意味)を認めてしまっていることになる。(石飛道子著『ブッダと龍樹の論理学 縁起と中道』サンガ P.236 引用了解済)

「去る」を「行く」と読み換えていないので、分かりづらいのですが、「行く」といっても、誰が、何時、どこから、どこまで「行く」のか、「行って来る」のか、「行ってしまう」のか、学校や会社へ「行く」ように、日常的に反復する行動なのか、彼岸へ「往く」とか天国へ「行く」ように、一度きりの行動なのか、それによってまるで違う意味になってしまいます。

もともと「言語」で表現されるものは、なんらかの「概念」であり、「行く」という言葉は、「行く」という「関係」を「概念」として「意識」に記録したものです。

しかし、「言語」の意味も「空」であり、「去る」といっても、意味は「行く」ことであるように、使ったときの前後の意味や、時代、地域の違いなどの条件、つまり「縁起」によって、同じ「言語」でも全く違った意味になってしまうことがあります。

私たちの持つ、「行く」という「概念」は、「行く」という「言語」になって私たちの「意識」に記録されています。

私たちは、「行く」という言葉によって、「行く」ことをイメージすることができますが、それがどのようなものかは、一人一人の「認識」によって全く違ったものになってしまいます。

すると、「行く」という「言語」の示す「関係」と、「行く」という「行動」、つまり「現象」の示す「関係」とは、まったく同じではありません。

[3〜5]、では、「行きつつあるもの」には「行く働き」がないと言います。

「行きつつある」とは、「現在進行中」であることを表現しているのですが、実際に今このときに「行く」という「現象」を観察しているわけではなく、かつて見たことがあるか、「言語」から「イメージ」したことがある、「行きつつある」という「現象」を、「意志」によって言語化し、「認識」として「意識」に記録し、その「認識」を再び取り出して、「イメージ」化し、さらに編集して「意志」に変換し、ようやく「行きつつある」という高度に抽象化した「概念」として提示することができます。

「概念」も万人共通ではなく、「行きつつある」も「現在進行中」ではなく「出発直前」と「認識」する人もいますし、逆に「到着直前」と考えることもありえます。これも、その人の「認識」によって「関係」が異なるものです。

さらに「行きつつあるもの」とは、「現象」として「行きつつある主体」つまり、「行く」という「意志」をもって「現在進行中である誰か」というさらに複雑な「概念」になってきます。

ここまで抽象化しますと、実際に「行きつつあるもの」という「現象」を見たことがあると言える人はいるでしょうか。

もちろん「現在進行中の人」を見ることは日常的にしばしばあることですが、その人が「行く」という「意志」をもって「現在進行中」であることをどうやって知るのでしょうか。こちらから「行く」と見えても、その人にとっては「帰る」途中かも知れません。

しかたがないので、その人は「今○○へ行く途中です」などと、「観測者」に向かって、のべつ話しながら歩いている、ということにでもするしかありません。

「行きつつあるもの」という「現象」は、「観測者」という「主体」から見て、「行くという意志をもって現在進行中の主体」という「客体」であることが理解されます。するといったい、この「行きつつあるもの」は「主体」なのでしょうか、「客体」なのでしょうか。

またこの「観測者」は、そのような現場を見たことがあるとしても、「意識」に記録された「認識」を「意志」によって再構成した「観念上の現象」を見ている「観念上の観測者」と言えます。

「観念上の観測者」ですから、被観測者の「内なる他者」も「観測者」になることができますが、その場合、自分の「意志」や「行動」を「観念上の現象」として再構成することになります。

さらに、「行きつつあるもの」という概念は、「行きつつあるもの」という「現象」を「関係」として表現したものの筈ですが、この「現象」は、「観念上の観測者」の主観によって膨らんだ「観念上の現象」であり、さらに「主体」と「客体」が入り交じり、矛盾を孕んだ「関係」の集合体になっています。

次に「行くはたらき」とは何でしょうか。

「行く」というのは、今は「言語」の意味としての「関係」であり、これを、眼に見えるような「行く」という「現象」に転化すること、つまり「行動」という、別の「関係」に変換させる「意志」の作用を「行くはたらき」と考えてみます。

すると、ここでの「行く」という「現象」は、やはり「観念上の現象」であり、誰が行くのか、いつ行くのか、何処へ行くのか、何しに行くのか、どうやって行くのか、などの「関係」をすべて捨象した上で、「行く」という純粋な「関係」だけを、恣意的に取り出したしたもので、「主体」どころか、「観測者」の立ち位置すら見えません。

「行くはたらき」という、本来なら「意志」の作用と見るべき「現象」は、さらに抽象化された「概念」であり、まるで、「重力のはたらき」のような「自然現象」と同レベルに扱われています。「自然現象」なら、「意志」や「主体」があってもなくても、「現象」(関係)として「認識」でき、「自然現象」という「関係」として記録できますが、「行くはたらき」となると、「主体」もないのに「意志」をともなう「関係」を仮定しているので、相当に無理した「概念」といえます。

[4〜5]「行きつつあるものに、行くはたらきがあるか」という命題を考えますと、「主体」としての「意志」を持って「現在進行中」と「観測」される「客体」に、「自然現象」のような仮想の作用としての「意志」がある、ということですから、確かにこれは、龍樹の文章の通り、「行きつつあるもの」に「二つの行くはたらき」がある、ということになってしまいます。

しかし、「行きつつあるもの」という「関係」と、「行くはたらき」という「関係」は、既述の通り、非常に無理をした、観念上だけの、矛盾を孕む「関係」であり、成りたたないはずですが、ここでは言及せず、「二つの去るはたらき」が付加されることだけを矛盾としています。

[6]、ここでは、[5]で問題にした「行きつつあるもの」に「二つの行くはたらき」が付加するなら、「行きつつあるもの」には「二つの主体」が付加すると言います。これは[4]で検証したとおりです。

[7]、[6]の「行く主体」がなければ「行くはたらき」もない、ことから、「行くはたらき」がないから「行く主体」もない、と言います。何だか堂々巡りのようですが、「行くはたらき」は成りたたない概念なので、もともと決着しています。

[8]、「行くもの」(行く主体)は「行かない」、「行かないもの」は「行かない」という、「第二章」のなかでも難関とされるところですが、ここは、[7]までの内容を踏まえて考えないといけません。

「行くもの」は「行くはたらき」をもっているから、「行く」という「行動」を起こせるはず、ですが、「行くもの」というのは、「行くもの」とは、別の主体である「観測者」から見て、「行く」という「関係」と、「行く主体」という「関係」を「観測」できる場合に成りたつ概念です。「別の主体」と言っても、「行く人」の「内なる他者」も「別の主体」になりうるものです。

もちろん「行くもの」も「言語化」された「概念」ですから、「行くもの」という「現象」を、「関係」つまり「認識」として「意識」に記録している、というわけではなく、「観念上の現象」としての「行くもの」でしかありません。

従って、「行くもの」がどんな姿をしているのか、とか、何処へ行くのか、いつ行くのか、などという「関係」は、捨象されています。

「観念上の現象」ですから、それをみる「観測者」も「観念上の観測者」であり、「行くもの」という「分別」を行う「主体」となります。

「行くもの」という「現象」は、「観測者」という「主体」から見て、「行くという意志をもって進行しようとする主体」という「客体」であることが理解されます。

さらに、「行くもの」という概念は、本来「行くもの」という「現象」を「関係」として表現したものの筈ですが、この「現象」は、「観念上の観測者」の主観によって膨らんだ「観念上の現象」であり、さらに「主体」と「客体」が入り交じり、矛盾を孕んだ「関係」の集合体になっています。

つまり、「行きつつあるもの」とあまり変わりません。

「行くもの」が「行かない」のは、「行きつつあるもの」の場合と同じく「行くはたらき」がないためであることが、[9]で論証されています。

「行かないもの」(行く主体でないもの)も「行かない」というのは、やはり「行くはたらき」がないためと思われます。

「『行くもの』でも『行かないもの』でもないもの」は、やはり「行かない」のです。それが何であれ、「行くはたらき」がないので「行く」ことはありません。

この調子で続くのですが、検証したとおり、必ずしも、順序がよく、精密で正確な分析とは言えないし、言っていることは、どうにか分かりますが、同じことを何度も、ぐだぐだと並べ立てて、かえって分かりにくくなっています。

想いや、それを表現する言葉に、自性(=その言葉の意味)があると思ってはいけないのである。それが縁起的な理解である。「去りつつあるもの」についても同じである。「去りつつあるもの」それ自体は、「去ること」という自性を欠くから空である。と見なければならない。(再掲)

「龍樹の代弁者」として信頼する著者の解説ではありますが、果たして、ここは「言葉の自性」という問題でしょうか。それに「言葉の意味」=「自性」となると、もともと、あらゆる「現象」に「自性」は「無い」のですから、「言葉」には「意味」がないことになってしまいます。

もちろん「言葉」には、必ずなんらかの意味はありますが、どんな「言葉」であれ、「言葉の意味」とは「関係」、つまり「空」であり、持っている「認識」が変われば、「言葉の意味」も変わってしまいます。

「言葉の意味」は「言葉の自性」と言えるような強固なものではなく、非常に不安定な「関係」に過ぎません。

にも関わらず、「意味」として「言葉」に付加された「概念」を、そのまま「現象」の再体験としてイメージに取り込んでしまうのは、もともと「概念」は「言語」によって構成されるという特性があるためと考えられます。

「行きつつあるもの」に「行くはたらき」があると考えるのは、「言葉」が、抽象化された「概念」であることに気づかず、かつて体験したことの有る「現象」や「認識」であるかのように、勘違いするためであり、「概念の実体視」という言い方がされます。

「概念の実体視」とは、「行くはたらき」のような、非常に抽象的な「概念」を、「自然現象」のような、より具体的に見える「現象」と同じように感じてしまう、ということです。

しかし、「空」であることは、「概念」も「自然現象」も同じことなのですから、「概念」を「実体視」することは、「自然現象」を「実体視」することと、なんら変わらないのではないでしょうか。

「一切は空」と言いながら、「言語」という「概念」の「実体視」だけを特に問題にする必要はないはずです。

どんな「現象」であれ「空」であることには変わりがないのに「言葉の実体視」を取り立てて糾弾する龍樹の姿勢をなぞってみると、「言語」には「より実体がなく」、「自然現象」などには「より実体がある」という「分別」を感じてしまうのです。

「自然現象」は「現象」として「体験」できるものですから、「肉体」などと同じように、「実体がある」と感じやすいものです。

しかし、どんな「自然現象」でも、たとえば「ブッダを育んだインドの大地」とか「ふるさとの山や川」とか「母なる海」とか、なんらかの「概念」や「理念」を付加して「認識」されるものです。

このことは、たんに「地」「山川」「海」と言い換えても、「地」という「概念」、「山」「川」という「概念」、「海」という「概念」抜きに、それらの「現象」を「あるがままに」、「認識」することができません。

「地」を「土」、「山」を「突起」、「川」を「水流」、「海」を「塩水」などと、より還元的に、つまり「因果」的に、言い換えても、ただ「ラベル」を張り変えているだけで、「概念」であることには違いありません。

「概念化」とは「言語化」にほとんど等しいもので、人間は、どんな「現象」を見ても、なんらかの「名称」をつけて「認識」します。

「名称」には「言語」ではなく「記号」に過ぎないものもあります。「記号」には「概念」が含まれないはずですが、「007」や「0157」「24」などのように、「名称」である限りは「概念化」して「認識」されるようになります。

人間は、どんな「現象」でも、「現象」そのものを「認識」できるわけではなく、「概念化」つまりは「言語化」して「認識」します。仏教では、これを「名色」といいます。

「色即是空」の「色」は「名色」と理解すると、「空即是色」も理解しやすくなります。

龍樹は、「自然現象」などの「物質的現象」といわれるようなものについて、どう考えていたのでしょうか。

もともと「言語」で表現されるものは、なんらかの「概念」であり、「行く」という言葉は、「行く」という「関係」を「概念」として「意識」に記録したものです。

しかし、「言語」の意味も「空」であり、「去る」といっても、意味は「行く」ことであるように、使ったときの前後の意味や、時代、地域の違いなどの条件、つまり「縁起」によって、同じ「言語」でも全く違った意味になってしまうことがあります。

私たちの持つ、「行く」という「概念」は、「行く」という「言語」になって私たちの「意識」に記録されています。

私たちは、「行く」という言葉によって、「行く」ことをイメージすることができますが、それがどのようなものかは、一人一人の「認識」によって全く違ったものになってしまいます。

すると、「行く」という「言語」の示す「関係」と、「行く」という「行動」、つまり「現象」の示す「関係」とは、まったく同じではありません。

[3〜5]、では、「行きつつあるもの」には「行く働き」がないと言います。

「行きつつある」とは、「現在進行中」であることを表現しているのですが、実際に今このときに「行く」という「現象」を観察しているわけではなく、かつて見たことがあるか、「言語」から「イメージ」したことがある、「行きつつある」という「現象」を、「意志」によって言語化し、「認識」として「意識」に記録し、その「認識」を再び取り出して、「イメージ」化し、さらに編集して「意志」に変換し、ようやく「行きつつある」という高度に抽象化した「概念」として提示することができます。

「概念」も万人共通ではなく、「行きつつある」も「現在進行中」ではなく「出発直前」と「認識」する人もいますし、逆に「到着直前」と考えることもありえます。これも、その人の「認識」によって「関係」が異なるものです。

さらに「行きつつあるもの」とは、「現象」として「行きつつある主体」つまり、「行く」という「意志」をもって「現在進行中である誰か」というさらに複雑な「概念」になってきます。

ここまで抽象化しますと、実際に「行きつつあるもの」という「現象」を見たことがあると言える人はいるでしょうか。

もちろん「現在進行中の人」を見ることは日常的にしばしばあることですが、その人が「行く」という「意志」をもって「現在進行中」であることをどうやって知るのでしょうか。こちらから「行く」と見えても、その人にとっては「帰る」途中かも知れません。

しかたがないので、その人は「今○○へ行く途中です」などと、「観測者」に向かって、のべつ話しながら歩いている、ということにでもするしかありません。

「行きつつあるもの」という「現象」は、「観測者」という「主体」から見て、「行くという意志をもって現在進行中の主体」という「客体」であることが理解されます。するといったい、この「行きつつあるもの」は「主体」なのでしょうか、「客体」なのでしょうか。

またこの「観測者」は、そのような現場を見たことがあるとしても、「意識」に記録された「認識」を「意志」によって再構成した「観念上の現象」を見ている「観念上の観測者」と言えます。

「観念上の観測者」ですから、被観測者の「内なる他者」も「観測者」になることができますが、その場合、自分の「意志」や「行動」を「観念上の現象」として再構成することになります。

さらに、「行きつつあるもの」という概念は、「行きつつあるもの」という「現象」を「関係」として表現したものの筈ですが、この「現象」は、「観念上の観測者」の主観によって膨らんだ「観念上の現象」であり、さらに「主体」と「客体」が入り交じり、矛盾を孕んだ「関係」の集合体になっています。

次に「行くはたらき」とは何でしょうか。

「行く」というのは、今は「言語」の意味としての「関係」であり、これを、眼に見えるような「行く」という「現象」に転化すること、つまり「行動」という、別の「関係」に変換させる「意志」の作用を「行くはたらき」と考えてみます。

すると、ここでの「行く」という「現象」は、やはり「観念上の現象」であり、誰が行くのか、いつ行くのか、何処へ行くのか、何しに行くのか、どうやって行くのか、などの「関係」をすべて捨象した上で、「行く」という純粋な「関係」だけを、恣意的に取り出したしたもので、「主体」どころか、「観測者」の立ち位置すら見えません。

「行くはたらき」という、本来なら「意志」の作用と見るべき「現象」は、さらに抽象化された「概念」であり、まるで、「重力のはたらき」のような「自然現象」と同レベルに扱われています。「自然現象」なら、「意志」や「主体」があってもなくても、「現象」(関係)として「認識」でき、「自然現象」という「関係」として記録できますが、「行くはたらき」となると、「主体」もないのに「意志」をともなう「関係」を仮定しているので、相当に無理した「概念」といえます。

[4〜5]「行きつつあるものに、行くはたらきがあるか」という命題を考えますと、「主体」としての「意志」を持って「現在進行中」と「観測」される「客体」に、「自然現象」のような仮想の作用としての「意志」がある、ということですから、確かにこれは、龍樹の文章の通り、「行きつつあるもの」に「二つの行くはたらき」がある、ということになってしまいます。

しかし、「行きつつあるもの」という「関係」と、「行くはたらき」という「関係」は、既述の通り、非常に無理をした、観念上だけの、矛盾を孕む「関係」であり、成りたたないはずですが、ここでは言及せず、「二つの去るはたらき」が付加されることだけを矛盾としています。

[6]、ここでは、[5]で問題にした「行きつつあるもの」に「二つの行くはたらき」が付加するなら、「行きつつあるもの」には「二つの主体」が付加すると言います。これは[4]で検証したとおりです。

[7]、[6]の「行く主体」がなければ「行くはたらき」もない、ことから、「行くはたらき」がないから「行く主体」もない、と言います。何だか堂々巡りのようですが、「行くはたらき」は成りたたない概念なので、もともと決着しています。

[8]、「行くもの」(行く主体)は「行かない」、「行かないもの」は「行かない」という、「第二章」のなかでも難関とされるところですが、ここは、[7]までの内容を踏まえて考えないといけません。

「行くもの」は「行くはたらき」をもっているから、「行く」という「行動」を起こせるはず、ですが、「行くもの」というのは、「行くもの」とは、別の主体である「観測者」から見て、「行く」という「関係」と、「行く主体」という「関係」を「観測」できる場合に成りたつ概念です。「別の主体」と言っても、「行く人」の「内なる他者」も「別の主体」になりうるものです。

もちろん「行くもの」も「言語化」された「概念」ですから、「行くもの」という「現象」を、「関係」つまり「認識」として「意識」に記録している、というわけではなく、「観念上の現象」としての「行くもの」でしかありません。

従って、「行くもの」がどんな姿をしているのか、とか、何処へ行くのか、いつ行くのか、などという「関係」は、捨象されています。

「観念上の現象」ですから、それをみる「観測者」も「観念上の観測者」であり、「行くもの」という「分別」を行う「主体」となります。

「行くもの」という「現象」は、「観測者」という「主体」から見て、「行くという意志をもって進行しようとする主体」という「客体」であることが理解されます。

さらに、「行くもの」という概念は、本来「行くもの」という「現象」を「関係」として表現したものの筈ですが、この「現象」は、「観念上の観測者」の主観によって膨らんだ「観念上の現象」であり、さらに「主体」と「客体」が入り交じり、矛盾を孕んだ「関係」の集合体になっています。

つまり、「行きつつあるもの」とあまり変わりません。

「行くもの」が「行かない」のは、「行きつつあるもの」の場合と同じく「行くはたらき」がないためであることが、[9]で論証されています。

「行かないもの」(行く主体でないもの)も「行かない」というのは、やはり「行くはたらき」がないためと思われます。

「『行くもの』でも『行かないもの』でもないもの」は、やはり「行かない」のです。それが何であれ、「行くはたらき」がないので「行く」ことはありません。

この調子で続くのですが、検証したとおり、必ずしも、順序がよく、精密で正確な分析とは言えないし、言っていることは、どうにか分かりますが、同じことを何度も、ぐだぐだと並べ立てて、かえって分かりにくくなっています。

想いや、それを表現する言葉に、自性(=その言葉の意味)があると思ってはいけないのである。それが縁起的な理解である。「去りつつあるもの」についても同じである。「去りつつあるもの」それ自体は、「去ること」という自性を欠くから空である。と見なければならない。(再掲)

「龍樹の代弁者」として信頼する著者の解説ではありますが、果たして、ここは「言葉の自性」という問題でしょうか。それに「言葉の意味」=「自性」となると、もともと、あらゆる「現象」に「自性」は「無い」のですから、「言葉」には「意味」がないことになってしまいます。

もちろん「言葉」には、必ずなんらかの意味はありますが、どんな「言葉」であれ、「言葉の意味」とは「関係」、つまり「空」であり、持っている「認識」が変われば、「言葉の意味」も変わってしまいます。

「言葉の意味」は「言葉の自性」と言えるような強固なものではなく、非常に不安定な「関係」に過ぎません。

にも関わらず、「意味」として「言葉」に付加された「概念」を、そのまま「現象」の再体験としてイメージに取り込んでしまうのは、もともと「概念」は「言語」によって構成されるという特性があるためと考えられます。

「行きつつあるもの」に「行くはたらき」があると考えるのは、「言葉」が、抽象化された「概念」であることに気づかず、かつて体験したことの有る「現象」や「認識」であるかのように、勘違いするためであり、「概念の実体視」という言い方がされます。

「概念の実体視」とは、「行くはたらき」のような、非常に抽象的な「概念」を、「自然現象」のような、より具体的に見える「現象」と同じように感じてしまう、ということです。

しかし、「空」であることは、「概念」も「自然現象」も同じことなのですから、「概念」を「実体視」することは、「自然現象」を「実体視」することと、なんら変わらないのではないでしょうか。

「一切は空」と言いながら、「言語」という「概念」の「実体視」だけを特に問題にする必要はないはずです。

どんな「現象」であれ「空」であることには変わりがないのに「言葉の実体視」を取り立てて糾弾する龍樹の姿勢をなぞってみると、「言語」には「より実体がなく」、「自然現象」などには「より実体がある」という「分別」を感じてしまうのです。

「自然現象」は「現象」として「体験」できるものですから、「肉体」などと同じように、「実体がある」と感じやすいものです。

しかし、どんな「自然現象」でも、たとえば「ブッダを育んだインドの大地」とか「ふるさとの山や川」とか「母なる海」とか、なんらかの「概念」や「理念」を付加して「認識」されるものです。

このことは、たんに「地」「山川」「海」と言い換えても、「地」という「概念」、「山」「川」という「概念」、「海」という「概念」抜きに、それらの「現象」を「あるがままに」、「認識」することができません。

「地」を「土」、「山」を「突起」、「川」を「水流」、「海」を「塩水」などと、より還元的に、つまり「因果」的に、言い換えても、ただ「ラベル」を張り変えているだけで、「概念」であることには違いありません。

「概念化」とは「言語化」にほとんど等しいもので、人間は、どんな「現象」を見ても、なんらかの「名称」をつけて「認識」します。

「名称」には「言語」ではなく「記号」に過ぎないものもあります。「記号」には「概念」が含まれないはずですが、「007」や「0157」「24」などのように、「名称」である限りは「概念化」して「認識」されるようになります。

人間は、どんな「現象」でも、「現象」そのものを「認識」できるわけではなく、「概念化」つまりは「言語化」して「認識」します。仏教では、これを「名色」といいます。

「色即是空」の「色」は「名色」と理解すると、「空即是色」も理解しやすくなります。

龍樹は、「自然現象」などの「物質的現象」といわれるようなものについて、どう考えていたのでしょうか。

「『中論』第四章 蘊の考察」(1〜9)より

1.色の原因を離れた色は認識されない。また色を離れた色の原因もまた認められない。

2.もしも色が色の原因を離れているのであるならば、色は原因の無いものであるということになる。しかし、原因のないものはどこにも存在しない。

3.それに反して、もし色を離れた色の原因なるものが存在するのであるならば、結果をもたらさない原因が有るということになるだろう。しかし結果をもたらさない原因は存在しない。

4.色がすでに存在するのであるならば、色の原因なるものは成立しえない。また色がすでに存在しないのであるならば、色の原因なるものは、やはり存在しえない。

5.さらに原因をもっていない色なるものは、全く成立せない。それ故に、色に関しては、いかなる分別的思考をもなすべきではない。

6.結果が原因と似ているということは成立しえない。結果が原因と似ていないということも成立しない。

7.感受作用(受)と心と表象作用(想)と、もろもろの潜在的形成作用(行)とーこれらすべてのものは、いかなる点でも全く色と同じ関係が成立する。

訳は、中村元さんのものをベースとしており、『般若心経』と同じように、「色」を「物質的要素」と訳していましたが、訳語として妥当かわからないので、「色」に戻してみました。

すると、「色」の「原因」がなくては、「色」という「結果」がない、という言い方で、「色」という「現象」は「縁起」によって起こることを述べています。

「色」も「空」だと言っているのですが、「色=空」とは、まったく言っていません。

「受想行」その他、については、「色」と全く同じだと言います。「色」に費やす文字数が多くて、「受想行」については、「色」と同じ、というところは『般若心経』と似ています。

1.色の原因を離れた色は認識されない。また色を離れた色の原因もまた認められない。

2.もしも色が色の原因を離れているのであるならば、色は原因の無いものであるということになる。しかし、原因のないものはどこにも存在しない。

3.それに反して、もし色を離れた色の原因なるものが存在するのであるならば、結果をもたらさない原因が有るということになるだろう。しかし結果をもたらさない原因は存在しない。

4.色がすでに存在するのであるならば、色の原因なるものは成立しえない。また色がすでに存在しないのであるならば、色の原因なるものは、やはり存在しえない。

5.さらに原因をもっていない色なるものは、全く成立せない。それ故に、色に関しては、いかなる分別的思考をもなすべきではない。

6.結果が原因と似ているということは成立しえない。結果が原因と似ていないということも成立しない。

7.感受作用(受)と心と表象作用(想)と、もろもろの潜在的形成作用(行)とーこれらすべてのものは、いかなる点でも全く色と同じ関係が成立する。

訳は、中村元さんのものをベースとしており、『般若心経』と同じように、「色」を「物質的要素」と訳していましたが、訳語として妥当かわからないので、「色」に戻してみました。

すると、「色」の「原因」がなくては、「色」という「結果」がない、という言い方で、「色」という「現象」は「縁起」によって起こることを述べています。

「色」も「空」だと言っているのですが、「色=空」とは、まったく言っていません。

「受想行」その他、については、「色」と全く同じだと言います。「色」に費やす文字数が多くて、「受想行」については、「色」と同じ、というところは『般若心経』と似ています。

「『中論』第十章 火と薪との考察」(1〜16)より

1.もしも、「薪がすなわち火である」というのであれば、行為主体と行為はとは一体であるということになるであろう。またもしも「火が薪とは異なる」というのであれば、薪を離れても火が有るということになるであろう。

2.また永久に燃えるものであるということになり、燃える原因をもたないものであるということになるだろう。さらに火をつけるために努力することは無意味となってしまうであろう。そういうわけであるならば、火は作用をもたないものとなる。

3.他のものとは無関係であるから、燃える原因をもたないものとなり、いつまでも燃えていて、火をつけるために努力することは、無意味となってしまうのである。

4.それについて、もしも、この故に、燃えつつあるものが薪であるというならば、まず、この薪が燃えつつあるのみであるときに、その薪は何によって燃えるのであろうか。

8.もし薪に依存して火があり、また火に依存して薪があるのならば、いずれが先に成立していて、それに依存して火となり、あるいは薪が現れることになるのであるか。

9.もしも薪に依存して火があるのであるならば、薪はすでに成立している火の実現手段である。ならば、火の無い薪もあることになるであろう。

12.火は薪に依存してあるのではない。火は薪に依存しないであるのではない。薪は火に依存してあるのではない。薪は火に依存しないであるのではない。

13.火は他のものからくるのではない。火は薪の中には存在しない。この薪に関して、その他のことは、いま現に去りつつあるもの・すでに去ったもの・未だ去らないものによって説明されおわった。

14.さらに火は薪ではない。また火は薪以外の他のもののうちにあるのではない。火は薪を有するものではない。また火のうちに薪があるのでもない。また薪のうちに火があるのでもない。また薪のうちに火があるのでもない。

「火と薪」という、これまた有名な章ですが、「火は薪に依存してあるのではない。火は薪に依存しないであるのではない。薪は火に依存してあるのではない。薪は火に依存しないであるのではない」というのが、結論というかメインテーマのようです。

「第二章」と同じように考えるなら「燃えつつある薪は燃えない」という話になりそうですが、「燃えつつあるものが薪であるというならば、まず、この薪が燃えつつあるのみであるときに、その薪は何によって燃えるのであろうか。」

「火」も「薪」も、擬人化すれば「主体」になりうるのですが、龍樹は、そうは考えなかったらしく、そのような展開にはなっていません。もし、「火」や「薪」を「主体」にすると、「自性」を認めることになりかねないと、思ったのでしょうか。

しかし、擬人化しないから、とか、「主体」でないから、といって、「実体視」していない、ということにはなりません。

「火と薪」というと「西洋論理学」でいう「卵とニワトリ」の喩えににていますが、「卵とニワトリ」のほうは、「卵」をどう定義するかだけで、簡単に結論が出てしまいます。つまり「卵一般」なら、ニワトリより昔からあったはずですし、「ニワトリから産まれた卵」なら、先に「ニワトリ」がいないと存在しません。

もし、「これから孵化してニワトリになる卵」ということになると、「野鶏を家禽化したとき最初のニワトリになった卵」だけは、ニワトリよりも先にあった筈ですが、他の卵はやはりニワトリよりも後から登場したものです。

「第二章」と同じように考えるなら「燃えつつある薪は燃えない」という話になりそうですが、「燃えつつあるものが薪であるというならば、まず、この薪が燃えつつあるのみであるときに、その薪は何によって燃えるのであろうか。」

「火」も「薪」も、擬人化すれば「主体」になりうるのですが、龍樹は、そうは考えなかったらしく、そのような展開にはなっていません。もし、「火」や「薪」を「主体」にすると、「自性」を認めることになりかねないと、思ったのでしょうか。

しかし、擬人化しないから、とか、「主体」でないから、といって、「実体視」していない、ということにはなりません。

「火と薪」というと「西洋論理学」でいう「卵とニワトリ」の喩えににていますが、「卵とニワトリ」のほうは、「卵」をどう定義するかだけで、簡単に結論が出てしまいます。つまり「卵一般」なら、ニワトリより昔からあったはずですし、「ニワトリから産まれた卵」なら、先に「ニワトリ」がいないと存在しません。

もし、「これから孵化してニワトリになる卵」ということになると、「野鶏を家禽化したとき最初のニワトリになった卵」だけは、ニワトリよりも先にあった筈ですが、他の卵はやはりニワトリよりも後から登場したものです。

「火と薪」の場合は、「火」は「薪が燃えたときに出る火」という定義なら「薪に依存」していますが、「火一般」なら「薪に依存している」とは言えません。

また、「薪」の定義は、「木材等を、燃やすために適度な大きさに切ったもの」ですから、「薪」のほうは「火」に依存していると言えます。

もし、「薪」が「火に依存していない」となると、「薪」ではなく、「木片」になってしまいます。

つまり「薪が火に依存している」と言えるのは、「薪」という「概念」は「火」(燃焼)という「概念」に依存しているから「薪」という「名称」で「認識」されるのであり、「火」という「概念」がなければ「薪」という「概念」も成りたちません。

すると、「薪は火に依存してあるのではない」というのは、間違いかも知れません。

はっきり「間違い」と言えないのは、「薪という概念は火という概念に依存してあるのではない」と言っているわけではないからです。

しかし、そうなると、龍樹は本当に「空」を理解していたのだろうか。という疑念が生じます。

『般若心経』の「空」つまり「関係の認識」という立場から見れば、「火」も「関係」、「薪」も「関係」であり、「火と薪」という命題は、ただ「関係」の問題として解決することができます。

『般若心経』は「唯識論」の影響を受けている可能性があり、そういう意味では、『般若心経』の成立は、『中論』より後の時代という「定説」は頷けるものがあります。

しかし、漢訳『般若心経』は、法相宗の大家たる、玄奘三蔵の訳とされており、「唯識論」的要素があるのは、そのためかも知れません。

龍樹の時代には、まだ「唯識」は出ていなかったと考えられるので、当時の「空」理論に「関係」や「認識」を期待するのは無理かも知れません。

『般若心経』と「中観」の共通点は、あまり見られず、「中観」と「般若心経」の関係は全く「不明」です。

<次回に続く>『般若心経は間違い?』の間違い(十一)空即是色という呪文

言葉について、やや例外と言えるのが「言霊」という思想で、発した「言葉」には「魂が宿る」つまり「自性」がある、ということになります。

ただし、あくまでも「発した言葉」であり、「音声心理学」的に解釈すれば、「言霊」によって、人が精神的な作用を受けることには、案外合理性があるものです。

また、「言葉」といっても「霊符」などのように、書かれた文字なら、「図形心理学」的な解釈ができますが、言葉に「自性」があるということにはなりません。

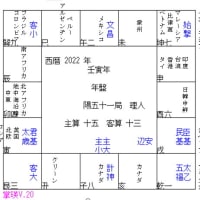

「道教」の「記号類型論」による「人生成型理学」つまり「占術」には「音声心理学」や「図形心理学」を利用した「姓名学」があり、結果をだしていますが、基本が「記号類型論」ですから、「自性」の介在する余地がありません。

『般若心経は間違い?』の間違い(全十五回)を読む

張明澄師 南華密教講座 DVD 有空識密 智慧と覚悟

お申し込み先

日 本 員 林 学 会

代表 掛川掌瑛(東海金)

☎Fax 0267-22-0001

E-MAIL showayweb〇msn.com