(舞岡公園松原越し付近の農場にて -平成28年8月1日撮影)

先月末で関東地方の梅雨が明けたと報道された。蕁麻疹も少し落ち着いてきたので、1月振りに舞岡公園へ吟行散歩に出掛けた。眩しいばかりの日照りである。8月7日は立秋、9日は旧暦の七夕である。旧暦の七夕は、辛うじて「初秋」になるが、暑さはこれから本番と言うのに、旧暦の季節は、一足先に秋になる。俳人としは、この季節の擦れに些かの疑問も感じる。

歴史的にみると、新暦は明治6年に採用され、既に150年の歴史を重ねている。この間、社会の風俗、行事、習慣などは、新暦を基にして変化を遂げてきた。七夕の行事にしても、一部の地方的行事を除き、新暦7月の行事として定着している。確かに7月は梅雨最中で、「星祭」という感覚では雨や曇りで星が見えないではないかと言う声もある。七夕は、「季語」として7月(夏)なのか、又は8月(秋)なのか、俳人や、歳時記でも説が分かれている。七夕を「夏」として採用しているのは、現代俳句協会編の『現代俳句歳時記』に代表され、「秋」として採用しているのは、角川学芸出版編集の『角川大歳時記』がある。この編集方針の違いには、若干政略的な経緯や確執があるように感じられる。と言うのも、後者は俳人協会に所属する俳人によって編集されており、俳人協会自体が現代俳句協会から、協会と意見を異にする会員が分離独立して設立したという事情があるからである。しかし、同じ俳句という文芸を楽しむべき団体としては、お互いに狭量と言うべきでは無いだろうか。いい加減に対立的構造は解消して貰いたいものだ。「季語」は、その本意を損なわなければ、現実の社会的変化に則るべきではないかと思う。

しかし、難しい議論は置くとして、この向日葵の元気なこと、またその貌(顔)の凛々しいこと、見事である。

この貌(顔)を見て一句、

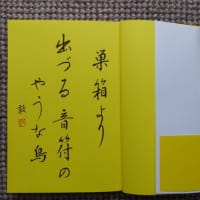

向日葵や居直る貌の凛として 呑舞

先人も向日葵を題材に沢山の句を残している。

向日葵や炎夏死おもふいさぎよし 蛇笏

向日葵の空かゞやけり波の群 秋桜子

向日葵の一茎一花咲きとほす 清子

平成28年8月1日記

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます