清源院境内にある芭蕉句碑

昨日に続き、清源院について少し記述しておきたい。

清源院の縁起については、昨日の記述でほんの少しばかり触れた。しかし、この寺院に芭蕉の句碑があることについては余り知られていない。句碑は、清源院の墓地入口の階段下に設置されている。

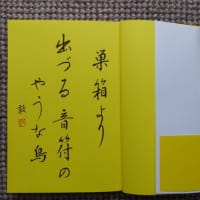

句碑の正面には、「栗という文字は西の木と書て西方にたよりありと行基菩薩は一生の杖にも柱にも用給ふとかや」という「詞書」と共に、

世の人の見つけぬ花や軒の栗 はせを

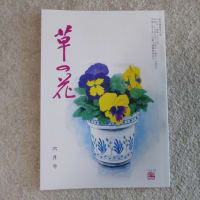

と言う句が刻まれている。この句は、元禄2年(1689)、芭蕉46歳の時の作とされており、季語は「栗の花」で夏の句である。『曽良旅日記・曽良書留』等の記述によれば、卯月(陰暦4月)23日の夕刻、桑門可伸庵を訪ね、翌24日昼頃から歌仙を興行したとあり、その時の発句「隠家やめにたゝぬ花を軒の栗」を『おくの細道』の執筆時に句碑掲記のように推敲したものである。

この句の文体上の特徴は、「世の人の見つけぬ花や」と 言う文言が、所謂「基底部」=服部土芳の言う、新しみを生む発句の「行きの部分」に相当し、その花が「世の人に全く賞美されない花」と言う侘しさを「栗の花」に託して表現することで、当時、相楽等躬宅の裏に隠棲していた俳人可伸に対する挨拶句としたものである、と解される。可伸を西行や行基菩薩に例えたのは、少し思い入れが強すぎるようにも感じられるが、俳句、特に挨拶句は大げさに表現(誇張表現)した方が読者に句としてのインパクトや感銘を与えるとも考えられるので、そこは芭蕉の感性に任せよう。

この句から分かることは芭蕉が、西行や行基に対する強い憧れを持ち、同時に古典に対する深い造詣が伺えることである。近年、上っ面だけの軽々しい俳句を垂れ流すだけの詠み手も多く、そのような傾向に些か疑問を持つ者としては、俳人ならば、芭蕉に還れと言いたい気持ちがある。

この芭蕉の句に対して、後に可伸は、「予が軒の栗は、更に行基のよすがにもあらず、唯実をとりて喰のみなりしを、いにし夏、芭蕉翁のみちのく行脚の折りから一句を残せしより、人々の愛でる事と成り侍りぬ」(等躬編『伊達衣』採録)と言う、皮肉とも取れる感想を残している。このときの可伸の一句。

梅が香に今朝はかすらん軒の栗 須賀川栗斎可伸

清源院と芭蕉行脚の旅とは直接的な関係はない。清源院縁起書には現在の句碑の傍らに大きな栗の木が在った、と記されているのみである。ただ、注目したいのは、当時の戸塚宿が「江戸」と「小田原」の略中間地点(両方へそれぞれ10里)に所在し、どちらへも一日行程の場所にあると言う地勢学的要素についてである。当時の大名や武士、そして町人を含めて多くの旅人が足を止めた戸塚宿は、俳諧を含めた多くの文芸について、江戸文化の影響を強く受け、多くの俳人や歌人を生み出したと言う 事実である。現在、戸塚に在住する一俳人として、このような文化的歴史は語り継ぐべきものだと痛感している。

栗の花には関係ないが、戸塚宿他を詠んだ今日の一句。

ご領主の墓碑覆ひたる青葉闇 呑舞

この世への警世挙げんと蝉生る 呑舞

平成28年8月4日記

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます