1月の太陽系関連ニュースです。

★1月のはやぶさの状況

今週のはやぶさ君

今年6月、日本の小惑星探査機はやぶさは、小惑星イトカワの地表から採取したサンプルを携えて地球上に帰ってきます。

1月には世界中のアンテナ距離や速度を精確に把握した上での軌道調整が行われ、Hill圏である150万km以内を通過する軌道に入りました。

通信状態も良好に保たれています。

★ガニメデとカリストの違いを生んだ原因

Did a Battering Rain of Comets Bring Ganymede to Geologic Life?

木星の衛星ガニメデとカリストは、大きさも組成もよく似た天体ですが、ガニメデは内部に核を持つ点、地表にも地殻変動の跡が目立つ点等で大きく異なります。

木星により近い軌道を回るガニメデには、木星の重力によって引き寄せられた小天体の衝突により多くさらされたと考えられます。

計算の結果、ガニメデはカリストに比べて倍の数の衝突を受け、かつ衝突速度も速いことから、衝突エネルギーは3.5倍大きかったと推定されました。

この差が、その後の両天体の進化の違いとなって表れたと考えられます。

★小惑星メイヨールに衛星を発見

小惑星(2131)メイヨールの光度曲線の分析によって、メイヨールに衛星が存在することが発見されました。

メイヨールは直径7.77±0.50km程の比較的小型の小惑星で、軌道長半径1.8871936AU、離心率0.1109741の軌道を、公転周期2.59年で公転しています。

発見された衛星は直径約2.1kmで、母天体の約1/3、半径16kmの軌道を23.48±0.01時間、つまり約1日で公転しています。

母天体の自転周期は2.5678±0.0001日とされているので、衛星の公転周期とは一致していません。

尚、衛星の自転周期は不明です。

★WISEが地球近傍小惑星を捉えた

NASA's WISE Eye Spies Near-Earth Asteroid

NASAの広域赤外線観測衛星WISEが、地球近傍小惑星2010 AB78を発見しました。

WISEはもともと全天球の赤外線地図を作成するための衛星です。

発見された小惑星は大きさ約1kmの小型小惑星です。

★タイタンの丘

Groovy Hills Rising from Titan Surface

NASAの土星探査機カッシーニによるタイタン表面のレーダー観測で、新しい地形が発見されました。

丘のような地形の表面には、放射状のしわのような構造が見られ、金星のコロナと呼ばれる地形にも似ています。

テクトニクスによるものなのか、雨等による浸食なのか、あるいはダイクのような氷による侵食なのか、その形成過程はまだ分かっていません。

★イアペタス表面の氷の昇華と移動

Formation of Iapetus’ Extreme Albedo Dichotomy by Exogenically Triggered Thermal Ice Migration

Iapetus: Unique Surface Properties and a Global Color Dichotomy from Cassini Imaging

土星の衛星イアペタスの表面は、明るい領域と暗い領域にはっきりと分かれています。

外からやってきた暗い塵が赤道付近に降り積もり、その領域での表面温度上昇で氷が昇華して低温領域で再び凝結することにより、明暗の違いが生じると考えられます。

★太陽系の年代に修正が必要

238U/235U Variations in Meteorites: Extant 247Cm and Implications for Pb-Pb Dating

これまで、隕石中のウラン238とウラン235の存在比は137.88と一定であるとされ、これを利用した鉛年代が隕石の年代推定に利用されてきました。

しかしアレンデ隕石の分析で、一定とされてきた238U/235Uの値は137.409±0.039~137.885±0.009の間で変動することが分かりました。

これは、初期の太陽系におけるキュリウム247からウラン235への崩壊の影響と考えられます。

この結果、太陽系の隕石の推定年代において、最大500万年の修正が必要と考えられます。

★惑星との接近で新しくなる小惑星の表面

Earth encounters as the origin of fresh surfaces on near-Earth asteroids

小惑星の表面は宇宙風化を受けて、100万年以下という短期間で赤化されます。

しかし、Q型小惑星のスペクトルはコンドライト隕石に似ており、表面が宇宙風化をあまり受けていません。

これらの小惑星は火星や地球の軌道の内側に入る軌道を持っているため、惑星との接近が表面の新しさとの関連が示唆されていました。

詳細な計算の結果、Q型小惑星は例外なく過去10万年以内に付きの軌道よりも内側にまで地球に接近していたことが分かりました。

この接近距離は、強い潮汐力によって小惑星表面が改変されるのに十分と考えられます。

★太陽観測衛星Proba-2観測開始

Technology-testing Proba-2 opens new eye on the Sun

ESAの太陽観測衛星Proba-2は、昨年11月に打ち上げられ、今月から観測を開始しました。

★小惑星2010 AL30が地球に接近

Asteroid To Fly By Earth Wednesday Is a Natural

LINEARサーベイによって1月10日に発見された小惑星2010 AL30が、1月13日に地球表面から12万kmの距離にまで接近しました。

発見当初は、公転周期が地球とほぼ同じ約1年であることから、過去に打ち上げられたロケットの一部である可能性についても検討されていましたが、詳しい軌道の解析により否定されました。

恐らく直径10~15mの小惑星と考えられます。

この程度の大きさの小惑星であれば、仮に衝突したとしても地球大気圏で燃え尽きる可能性が高いとされています。

★土星の衛星エンセラダスの歴史

As the Crust Turns: Cassini Data Show Enceladus in Motion

土星の衛星エンセラダスの南極地域では、氷の地殻の割れ目から内部の熱とともに軽い氷が上昇し、噴出していると考えられます。

このような活動によってエンセラダスの地表は新しく生まれ変わってきました。

モデルによると、こうした活動期は約1000万年続き、休止期は1億年~20億年と見積もられ、これによって現在までエンセラダス全表面の10~40%が再生したと見積もられます。

これは、南極地域の地表の年代が50万年程であるのに対して42億年間ほとんど変化していない地域も存在するという観測結果と一致しています。

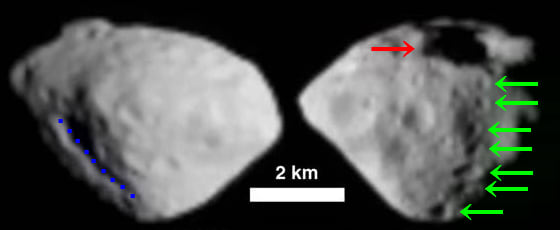

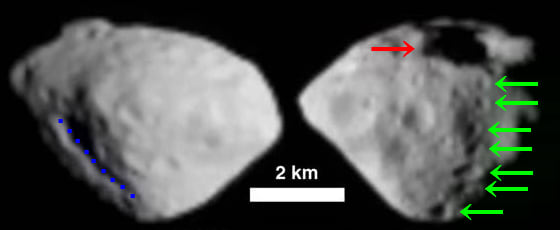

★小惑星シュテインスの隙間の多い構造

E-Type Asteroid (2867) Steins as Imaged by OSIRIS on Board Rosetta

ESAの彗星探査機ロゼッタが、昨年小惑星シュテインスに接近した際に撮影した画像の分析結果が発表されました。

それによると、シュテインスは平均直径5.2kmのダイヤモンド型で、YORP効果による変形で現在の形になったと考えられました。

また、シュテインスは一塊の岩ではなく、複数の塊がゆるく集まってできた隙間の多いラブル・パイル構造であることを示唆する証拠が複数得られました。

★地球の下部マントルでのパイロライトの変化

Iron Partitioning and Density Changes of Pyrolite in Earth’s Lower Mantle

地球内部における物質の相転移や鉱物の組成は、地球の内部構造に影響を与えます。

パイロライトという物質が、比較的圧力の低い環境で電子スピン遷移による鉄元素の分配を変化させることが、観測によって発見されました。

これによるパイロライトの密度変化は地震学的データとよく一致を示していることから、パイロライトは下部マントルの上~中間層部のよいモデル物質であると考えられます。

★1月のはやぶさの状況

今週のはやぶさ君

今年6月、日本の小惑星探査機はやぶさは、小惑星イトカワの地表から採取したサンプルを携えて地球上に帰ってきます。

1月には世界中のアンテナ距離や速度を精確に把握した上での軌道調整が行われ、Hill圏である150万km以内を通過する軌道に入りました。

通信状態も良好に保たれています。

★ガニメデとカリストの違いを生んだ原因

Did a Battering Rain of Comets Bring Ganymede to Geologic Life?

木星の衛星ガニメデとカリストは、大きさも組成もよく似た天体ですが、ガニメデは内部に核を持つ点、地表にも地殻変動の跡が目立つ点等で大きく異なります。

木星により近い軌道を回るガニメデには、木星の重力によって引き寄せられた小天体の衝突により多くさらされたと考えられます。

計算の結果、ガニメデはカリストに比べて倍の数の衝突を受け、かつ衝突速度も速いことから、衝突エネルギーは3.5倍大きかったと推定されました。

この差が、その後の両天体の進化の違いとなって表れたと考えられます。

★小惑星メイヨールに衛星を発見

小惑星(2131)メイヨールの光度曲線の分析によって、メイヨールに衛星が存在することが発見されました。

メイヨールは直径7.77±0.50km程の比較的小型の小惑星で、軌道長半径1.8871936AU、離心率0.1109741の軌道を、公転周期2.59年で公転しています。

発見された衛星は直径約2.1kmで、母天体の約1/3、半径16kmの軌道を23.48±0.01時間、つまり約1日で公転しています。

母天体の自転周期は2.5678±0.0001日とされているので、衛星の公転周期とは一致していません。

尚、衛星の自転周期は不明です。

★WISEが地球近傍小惑星を捉えた

NASA's WISE Eye Spies Near-Earth Asteroid

NASAの広域赤外線観測衛星WISEが、地球近傍小惑星2010 AB78を発見しました。

WISEはもともと全天球の赤外線地図を作成するための衛星です。

発見された小惑星は大きさ約1kmの小型小惑星です。

★タイタンの丘

Groovy Hills Rising from Titan Surface

NASAの土星探査機カッシーニによるタイタン表面のレーダー観測で、新しい地形が発見されました。

丘のような地形の表面には、放射状のしわのような構造が見られ、金星のコロナと呼ばれる地形にも似ています。

テクトニクスによるものなのか、雨等による浸食なのか、あるいはダイクのような氷による侵食なのか、その形成過程はまだ分かっていません。

★イアペタス表面の氷の昇華と移動

Formation of Iapetus’ Extreme Albedo Dichotomy by Exogenically Triggered Thermal Ice Migration

Iapetus: Unique Surface Properties and a Global Color Dichotomy from Cassini Imaging

土星の衛星イアペタスの表面は、明るい領域と暗い領域にはっきりと分かれています。

外からやってきた暗い塵が赤道付近に降り積もり、その領域での表面温度上昇で氷が昇華して低温領域で再び凝結することにより、明暗の違いが生じると考えられます。

★太陽系の年代に修正が必要

238U/235U Variations in Meteorites: Extant 247Cm and Implications for Pb-Pb Dating

これまで、隕石中のウラン238とウラン235の存在比は137.88と一定であるとされ、これを利用した鉛年代が隕石の年代推定に利用されてきました。

しかしアレンデ隕石の分析で、一定とされてきた238U/235Uの値は137.409±0.039~137.885±0.009の間で変動することが分かりました。

これは、初期の太陽系におけるキュリウム247からウラン235への崩壊の影響と考えられます。

この結果、太陽系の隕石の推定年代において、最大500万年の修正が必要と考えられます。

★惑星との接近で新しくなる小惑星の表面

Earth encounters as the origin of fresh surfaces on near-Earth asteroids

小惑星の表面は宇宙風化を受けて、100万年以下という短期間で赤化されます。

しかし、Q型小惑星のスペクトルはコンドライト隕石に似ており、表面が宇宙風化をあまり受けていません。

これらの小惑星は火星や地球の軌道の内側に入る軌道を持っているため、惑星との接近が表面の新しさとの関連が示唆されていました。

詳細な計算の結果、Q型小惑星は例外なく過去10万年以内に付きの軌道よりも内側にまで地球に接近していたことが分かりました。

この接近距離は、強い潮汐力によって小惑星表面が改変されるのに十分と考えられます。

★太陽観測衛星Proba-2観測開始

Technology-testing Proba-2 opens new eye on the Sun

ESAの太陽観測衛星Proba-2は、昨年11月に打ち上げられ、今月から観測を開始しました。

★小惑星2010 AL30が地球に接近

Asteroid To Fly By Earth Wednesday Is a Natural

LINEARサーベイによって1月10日に発見された小惑星2010 AL30が、1月13日に地球表面から12万kmの距離にまで接近しました。

発見当初は、公転周期が地球とほぼ同じ約1年であることから、過去に打ち上げられたロケットの一部である可能性についても検討されていましたが、詳しい軌道の解析により否定されました。

恐らく直径10~15mの小惑星と考えられます。

この程度の大きさの小惑星であれば、仮に衝突したとしても地球大気圏で燃え尽きる可能性が高いとされています。

★土星の衛星エンセラダスの歴史

As the Crust Turns: Cassini Data Show Enceladus in Motion

土星の衛星エンセラダスの南極地域では、氷の地殻の割れ目から内部の熱とともに軽い氷が上昇し、噴出していると考えられます。

このような活動によってエンセラダスの地表は新しく生まれ変わってきました。

モデルによると、こうした活動期は約1000万年続き、休止期は1億年~20億年と見積もられ、これによって現在までエンセラダス全表面の10~40%が再生したと見積もられます。

これは、南極地域の地表の年代が50万年程であるのに対して42億年間ほとんど変化していない地域も存在するという観測結果と一致しています。

★小惑星シュテインスの隙間の多い構造

E-Type Asteroid (2867) Steins as Imaged by OSIRIS on Board Rosetta

ESAの彗星探査機ロゼッタが、昨年小惑星シュテインスに接近した際に撮影した画像の分析結果が発表されました。

それによると、シュテインスは平均直径5.2kmのダイヤモンド型で、YORP効果による変形で現在の形になったと考えられました。

また、シュテインスは一塊の岩ではなく、複数の塊がゆるく集まってできた隙間の多いラブル・パイル構造であることを示唆する証拠が複数得られました。

★地球の下部マントルでのパイロライトの変化

Iron Partitioning and Density Changes of Pyrolite in Earth’s Lower Mantle

地球内部における物質の相転移や鉱物の組成は、地球の内部構造に影響を与えます。

パイロライトという物質が、比較的圧力の低い環境で電子スピン遷移による鉄元素の分配を変化させることが、観測によって発見されました。

これによるパイロライトの密度変化は地震学的データとよく一致を示していることから、パイロライトは下部マントルの上~中間層部のよいモデル物質であると考えられます。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます