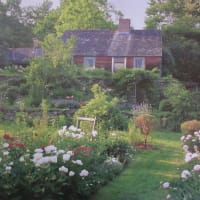

昨日のブログで紹介したノイバラ。

自分で記事を書きながら

今更ながらその清楚な美しさを再確認した私。(笑)

そこで思い出したのが

遥か昔、高校の音楽の授業で習った

ゲーテの詩にシューベルトが曲をつけた

「野ばら」という歌曲。

「野ばら」

ゲーテ作詞 近藤朔風訳詞 シューベルト作曲

1 童(わらべ)は見たり 野中のばら

清らに咲ける

その色愛(め)でつ あかず眺む

紅(くれない)におう 野中のばら

2 手折(たお)りて行かん 野中のばら

手折らば手折れ

思い出ぐさに 君を刺さん

紅におう 野中のばら

3 童は折りぬ 野中のばら

折られてあわれ

清らの色香(いろか) 永遠(とわ)にあせぬ

紅におう 野中のばら

この曲を年配の女性音楽教師は

私たち生徒にドイツ語の歌詞で歌わせた。

おぼろげな記憶によると

多分レコードで曲を聞きながら

カタカナを振って必死に覚えたと思うのだが

そのドイツ語の歌詞の響きが心地よく

自分で歌いながらとても感動したことだけは

今でもはっきりと覚えている。

今から思うと

ドイツ語で歌える自分が誇らしく

何だかチョッピリ偉くなったような気がして

そんな自分にただ単に

酔っていただけかも知れないが…(笑)

そのドイツ語の歌詞は

50年以上経った今だに覚えている。

だが、しかし…

ドイツ語の歌詞は覚えているが

その詩の意味はいまだに知らないことに

ここにきてハタと気づいた私。(笑)

そこで調べてみたら

ゲーテの詩は次のような意味だった。

【男の子が野ばらの美しさに見とれて折ろうした。

すると野ばらは「折るなら折ってごらん。

あなたが忘れないように棘で刺すから」と返した。

しかし男の子はとうとう野ばらを折ってしまった。

哀れな野ばらは少し刺しただけで運命に従うが

清らかな美しさは永遠に褪せない。】

そういうことらしい。

1番の歌詞だけ見ると、男の子と野ばらとの

清純な恋を静かに美しく歌う曲かと思ってしまうが

2~3番の歌詞では恋人同士の葛藤や相克

さらに破局に至るまでがストレートに表現されていて

思ったより過激な内容だということがわかる。

ゲーテがなぜこのような詩を書いたか

その背景には若き日の自身の苦い恋愛体験が

大きく影響しているらしい。

ゲーテが21歳の時、ストラスブール大学へ遊学中に

近隣の村に住む娘フリードリーケと出会い恋に落ちた。

都会の社交界で育ったゲーテにとって

豊かな自然の中で体いっぱいに喜びを感じるこの素朴な愛は

自然と青春を謳歌する詩の創作の源となったようだ。

やがてフリードリーケは結婚を望むが、

文学を志し将来を夢見るゲーテは束縛されるのを嫌い

彼女を捨てて故郷へ戻ったという。

恋に破れたフリードリーケは、その後一生独身を貫いたそうで

この恋愛を詩にしたのが「野ばら」だそうだ。

ドイツ文学者の手塚富雄氏は

名著「ドイツ文学案内」(岩波新書)の中で

「可憐なフリードリーケを傷つけ捨てることになった

この恋愛の結末は、相手が純真そのもののような

少女であったためにゲーテの罪悪感は強く

それへの懺悔がゲーテの一生を通じての

制作のモチーフになった」と述べている。

そうか、そういうことか。

昔も今も、洋の東西、有名無名も関係なく

よくある話が大詩人ゲーテにもあったということだ。

30年以上も前に初めてヨーロッパに行った時

当時はまだ西ドイツだったフランクフルトにある

ゲーテの生家を訪れたことを思い出した。

その時にはそんなことも知らずに

ただボーッと観光していた私が恥ずかしい。(笑)

このゲーテの「野ばら」の詩には

他にも多くの作曲家が曲をつけているらしいが

シューベルトと並んで有名なのがヴェルナーの曲だ。

野ばら

ゲーテ作詞 近藤朔風訳詞 ヴェルナー作曲

1.童は見たり 荒野(あらの)のばら

朝とく清く 嬉しや見んと 走りよりぬ

ばら ばら赤き 荒野のばら

2.われは手折らん 荒野のばら

われはえ耐えじ 永久に忍べと 君を刺さん

ばら ばら赤き 荒野のばら

3.童は折りぬ 荒野のばら

野ばらは刺せど 嘆きも仇に 手折られにけり

ばら ばら赤き 荒野のばら

同じ近藤朔風の訳詞なのに

曲調に合わせてこんなに違うことに驚く。

シューベルトとヴェルナー

さてあなたはどっちの曲がお好み?

どっちの訳詞がお好き?