鶴岡八幡宮勧請後の1182年、源頼朝は大庭景義に命じて鶴岡八幡宮の境内の東西に池を掘らせました。

そして東の池の中に弁財天社を祀ったのが旗上弁財天社です。

時代は下り、尾久が鶴岡八幡に寄進された時期に、尾久八幡が創建された際に弁才天も同時に創建されたと思われます。

当時、神社の西側には八幡堀が流れており、「御池」が隣にあったようです。

厳島神社の隣には、元池の跡が残されています。。神社の左側には「御池」の跡があります。

そして後ろにみえる道のあたりに「八幡堀」が流れていました。

もしかすると旗揚弁財天と同様に,厳島神社は池の中の島にあったのかもしれません。

江戸時代の厳島神社の歴史は不明ですが、

「あらかわ神社明細(荒川区立荒川ふるさと文化館 刊)ゆいの杜図書館収蔵

によれば明治以降の書類では

明治2年の資料によれば

八幡神社 末社 厳島社

拝殿の左奥に厳島神社が存在します。

明治2年の段階では拝殿の左奥に「厳島社」があります。

---------------------------------------------------------------------------------------------

<明治1年神仏判然の令>

明治1 (1868) 年3月 27日の太政官布告によって,従来あった神仏習合の風を

こわそうとした維新政府の政策をいう。

この政策から仏教を排撃し,神道を極度に重んじようとする過激な廃仏毀釈

(はいぶつきしゃく) 運動が起った。

---------------------------------------------------------------------------------------------

<個人的見解>

鶴岡八幡宮にあった「旗立弁財天社」はこの廃仏毀釈制度により,一旦は取り壊されてしまいます。

1956年(昭和31年)に再興されます。

もしかすると、この厳島神社も当社は「弁財天」(尾久弁財天?)だったが、廃仏毀釈に先んじて、

弁財天(仏教神)から同一視されていた「市杵島命(いちきしまひめのみこと)(神道)」の厳島神社に変化させたとは考えられないでしょうか?

今後も調査してまいります。

明治6年の資料によれば

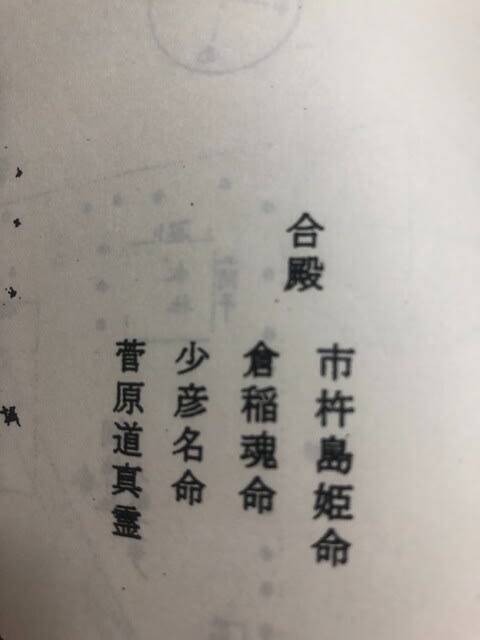

八幡神社には末社として合殿「厳島神社 市杵島命(いちきしまひめのみこと)」

と記載されており、社は拝殿の右奥に末社6社とまとめて祀られています。

また神社左側に「川」と表示があります。これが八幡掘りと思われます。

一番上に「イツクシマ」とあります。

資料によれば明治7年には末社がすべて消えています。

ただし「合殿」とありますので、もしかしたらどこかにあるのかもしれません。

不明です。

-----------------------------------------------------------------------------

厳島神社内に立つ石碑に、大正十〇?年の記録があります。

この時に分離したのかもしれません。

石碑の詳細は不明です。

今後調べたいと思います。