起点と終点の謎 3

冒頭の写真は・・東京駅山手線内回りと外回りの間にある「0km」ポスト

全国すべての鉄道と軌道 には起点と終点がある。起点というのは路線の始まる場所で、終点は路線が終わる場所。

には起点と終点がある。起点というのは路線の始まる場所で、終点は路線が終わる場所。

起点や終点は、鉄道なら駅、軌道なら停留所となるのが大原則だ。

写真上:0哩(マイル)標

門司港駅の線路の行き止まりの場所に付けられた「0哩(マイル)標」。九州 の鉄道の起点。門司港駅構内にある。

線路の上を走る電車は全部鉄道ではないのか?と思う人もあろうが、そうではないのだ。

しかし、この起点と終点の問題は例外が多く、一筋縄では行かない側面がある。

【起点・終点】を決める大原則は・・・

1.どちらか一方の駅のみが他の路線と接続している場合:接続している駅が起点、そうでない駅が終点。

2.どちらの駅も他の路線と接続している場合:東京駅への距離が短い方が起点、遠い方が終点。

JR西日本の北陸線は起点が直江津、終点が米原。これは東京-直江津間が297.4k(北陸新幹線経由)、東京-米原間が445.9k(東海道線経由)だからだ。

3.例外として、「接続している路線」が或る路線の枝線である場合:もう一方の路線がどこかの路線と接続していれば、そちらを優先する。

たとえば、JR東海の飯田線。起点の豊橋は東京駅から293.6k、終点の辰野は同じく219.9kで辰野の方が東京駅に近い。しかし辰野は中央線の枝線・岡谷-塩尻間の一部であることから、飯田線の起点は豊橋となっている。(以上、鉄道関係ライター・梅原淳氏の研究に依拠した)。

それでは、山手線の上り・下りはどうなるか?

写真左:東京駅山手線内回りと外回りの間にある「0km」ポスト

4・5番線ホームの中程にある。ここを起点に全国の鉄道距離が表される。

道路の起点が日本橋に有るのと同じ。

写真をクリックすると冒頭の拡大写真になる

写真をクリックすると冒頭の拡大写真になる

山手線は、通常「内回り・外回り」であり、「上り・下り」の例外扱いとされている。環状だからだろうか? しかし、山手線は環状線なのだろうか? というのは・・・・・

山手線は当初「品川-新宿ー赤羽」間で開業し、後に「品川-新宿ー田端」間に変更された。

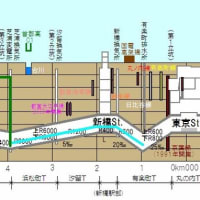

山手線の品川-新橋-東京間は東海道線であり、東京ー上野-田端間は東北線である。因みに東北線の起点は、東京駅である。 (常磐線の線籍上の起点は、日暮里。上野ではない)

つまり山手線は列車運行上は環状だが、線籍上は環状ではなく、品川を起点として田端を終点とするC字形の路線をしているのだ。

ことは複雑怪奇である。歴史的に遡って調べないとハッキリしない。ただなにがどうであれ、「上り・下り」とは云わないのは確かだ。云えばよいのにネ。

★後記:人間の場合は生まれたときが起点、死んだときが終点。

それじゃ、女房に逃げられたときは、脱線転覆。餓鬼が非行に走ったときは、積荷不良。浮気をしたときは信号無視。上司に理不尽な叱られ方をしたうえに、最低の人事考課をされ、雀の涙ほどのボーナスを掏摸(す)られてしまったときは、支線(死線)を彷徨うか?

(完)

(完)

●○●●○●●○●●○●●○●●○●●○●●○●●○●●○●●○●●○●

鉄道と軌道の違いは、以下【参考】として記載するが、結論から言えば、わかったような、わからないような曖昧なもの。本文の理解には無関係なので、詳しくは立ち入らないことにする。興味のある方だけ読んで欲しい。

【参考】

鉄道と軌道の区別というのは、わかったようでわからないもの。要するに、根拠になる法律の違いだ。時代遅れの産物。

鉄道は原則として道路に敷設してはならない(鉄道事業法第六十一条により、やむを得ず建設するときは建設相の許可が必要)のに対し、軌道は特別の事由のない限り道路に敷設するというのが原則(軌道法第二条)。

しかし、道路上はでなく専用の敷地(軌道法では「新設軌道」と称する)に敷設されている名古屋鉄道・豊川線が軌道である一方、道路との併用区間もある江ノ島電鉄が鉄道であるなど、両者は混然としているのが実態。地下鉄でも大阪市だけは軌道だ。