江戸探訪「八丁堀」●八丁堀与力・同心と小伝馬町牢獄 その1

1.町奉行所

江戸幕府の職名。幕府の重要都市(江戸、大坂、長崎、駿河など)の民政をつかさどるためにおかれた。その名称は戦国大名家からはじまり、永禄年間(1558-69)のころよりみられるが、江戸時代には単に町奉行という場合は、江戸の町奉行のことをいう。

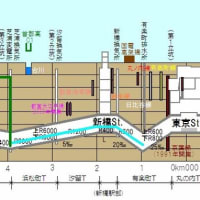

町奉行所は御番所(ごばんしょ)とも呼ばれ、役所と同時に役宅であって、表が役所、奥が住居であった。町奉行所が八代洲河岸(北)と呉服橋門内(南)の2つに分離したのは、慶長9年からといわれている。

寛永8年(1632)加々爪忠澄と堀直之の2人にはじめて役宅として屋敷が与えられた。その後、鍛冶橋内に役所が設けられ北・中・南と称された。享保4年に鍛冶橋を廃止、宝永4年常盤橋内を廃止し、数寄屋橋門内に新設した。文化3年(1806)以後は呉服橋門内にある役所を北町奉行所、数寄屋橋門内にある役所を南町奉行所と呼び、幕末まで続いた。

町奉行は老中支配に属し、旗本の中から優秀な人材が登用された。役料は寛文6年(1666)1000俵、享保8年(1723)3000石、慶応3年(1867)2500両。重要な職であるうえ、配下の与力・同心が親子代々世襲しているといったなどがあって、俊秀でないと勤めにくい役職であった。そのため500石、1000石といった小禄のものから抜擢されることが少なくない。

職掌は江戸市内の武家地と寺社地とを除いた町地を支配し、町および町人に関する行政・司法・立法・警察・消防などをつかさどった。配下に本所奉行(享保4年廃止)、本所道役・小伝馬町牢獄・町年寄などが属していた。寺社奉行・勘定奉行とともに評定所一座の構成員として、中央官職の性質もあわせ持った。激務のため在職中の死亡率が高かった。

2人の町奉行は交替で月番制をとった。月番の町奉行は午前10時に登城し、午後2時ごろ退出してから町奉行所で訴訟・請願その他の仕事をした。幕府の政治、とくに幕政改革のおりなど新政策を江戸市民に浸透させるには、多分に町奉行の力量や識見に負うところがあった。多くの町奉行のなかでは、大岡忠相や遠山景元(金四郎)はとくに名高い。

町奉行は江戸の町方、寺社領の町、寺社門前ならびに境内借地の者の訴を受理し、裁判を行った。さらに支配地と他領地支配との関連事件を吟味し、科料できた。

2.与力

江戸町奉行に属して、その長を助け、また配下の同心を指揮した。戦国大名の仕えた寄親のことで、寄子が同心にあたる。格式は御目見(おめみえ)以下、200石より150石程度である。一代限りの抱え席であったが、実際には譜代同様に世襲であった。人数は享保4年(1719)に南北両町奉行とも各25騎(人)、合計50騎となる。

役格は支配・支配並・本勤・本勤並・見習・無足見習の6っある。町奉行が月番のとき与力は3人宛、非番のときは2人宛てで昼夜交替で御番を勤めた。

分掌(掛)は享保以前では歳番(ねんばん=財政・人事などを扱うもっとも重要な職)、牢屋見廻り、町廻り(はじめは防火、のちに風俗取り締まりに重点)にすぎなかったが、享保期では10に増し、その後、与力の分掌は次第に増加し、寛政5年(1793)では13、天保13年(1842)では20、慶応元年(1865)では22ほどある。

歳番に次いで重要な分掌は吟味役(ぎんみやく=詮議役(せんぎやく)ともいい、裁判担当)で専門的知識と熟練を要した。

一般には若輩の与力は町火消し人足改などを勤め、父親が退いた跡を襲って召し抱えられ、他の番方などに転出することは稀であった。そのため勤続年数は長期にわたった。

町奉行与力・同心の組屋敷は享保4年(1719)以降は、現、中央区八丁堀を中心とした地域にあった。そのため彼らは俗に「八丁堀の旦那」などと呼ばれていた。与力1人当たりの居住地は、およそ250~300坪であった。

平成17年2月8日

1.町奉行所

江戸幕府の職名。幕府の重要都市(江戸、大坂、長崎、駿河など)の民政をつかさどるためにおかれた。その名称は戦国大名家からはじまり、永禄年間(1558-69)のころよりみられるが、江戸時代には単に町奉行という場合は、江戸の町奉行のことをいう。

町奉行所は御番所(ごばんしょ)とも呼ばれ、役所と同時に役宅であって、表が役所、奥が住居であった。町奉行所が八代洲河岸(北)と呉服橋門内(南)の2つに分離したのは、慶長9年からといわれている。

寛永8年(1632)加々爪忠澄と堀直之の2人にはじめて役宅として屋敷が与えられた。その後、鍛冶橋内に役所が設けられ北・中・南と称された。享保4年に鍛冶橋を廃止、宝永4年常盤橋内を廃止し、数寄屋橋門内に新設した。文化3年(1806)以後は呉服橋門内にある役所を北町奉行所、数寄屋橋門内にある役所を南町奉行所と呼び、幕末まで続いた。

町奉行は老中支配に属し、旗本の中から優秀な人材が登用された。役料は寛文6年(1666)1000俵、享保8年(1723)3000石、慶応3年(1867)2500両。重要な職であるうえ、配下の与力・同心が親子代々世襲しているといったなどがあって、俊秀でないと勤めにくい役職であった。そのため500石、1000石といった小禄のものから抜擢されることが少なくない。

職掌は江戸市内の武家地と寺社地とを除いた町地を支配し、町および町人に関する行政・司法・立法・警察・消防などをつかさどった。配下に本所奉行(享保4年廃止)、本所道役・小伝馬町牢獄・町年寄などが属していた。寺社奉行・勘定奉行とともに評定所一座の構成員として、中央官職の性質もあわせ持った。激務のため在職中の死亡率が高かった。

2人の町奉行は交替で月番制をとった。月番の町奉行は午前10時に登城し、午後2時ごろ退出してから町奉行所で訴訟・請願その他の仕事をした。幕府の政治、とくに幕政改革のおりなど新政策を江戸市民に浸透させるには、多分に町奉行の力量や識見に負うところがあった。多くの町奉行のなかでは、大岡忠相や遠山景元(金四郎)はとくに名高い。

町奉行は江戸の町方、寺社領の町、寺社門前ならびに境内借地の者の訴を受理し、裁判を行った。さらに支配地と他領地支配との関連事件を吟味し、科料できた。

2.与力

江戸町奉行に属して、その長を助け、また配下の同心を指揮した。戦国大名の仕えた寄親のことで、寄子が同心にあたる。格式は御目見(おめみえ)以下、200石より150石程度である。一代限りの抱え席であったが、実際には譜代同様に世襲であった。人数は享保4年(1719)に南北両町奉行とも各25騎(人)、合計50騎となる。

役格は支配・支配並・本勤・本勤並・見習・無足見習の6っある。町奉行が月番のとき与力は3人宛、非番のときは2人宛てで昼夜交替で御番を勤めた。

分掌(掛)は享保以前では歳番(ねんばん=財政・人事などを扱うもっとも重要な職)、牢屋見廻り、町廻り(はじめは防火、のちに風俗取り締まりに重点)にすぎなかったが、享保期では10に増し、その後、与力の分掌は次第に増加し、寛政5年(1793)では13、天保13年(1842)では20、慶応元年(1865)では22ほどある。

歳番に次いで重要な分掌は吟味役(ぎんみやく=詮議役(せんぎやく)ともいい、裁判担当)で専門的知識と熟練を要した。

一般には若輩の与力は町火消し人足改などを勤め、父親が退いた跡を襲って召し抱えられ、他の番方などに転出することは稀であった。そのため勤続年数は長期にわたった。

町奉行与力・同心の組屋敷は享保4年(1719)以降は、現、中央区八丁堀を中心とした地域にあった。そのため彼らは俗に「八丁堀の旦那」などと呼ばれていた。与力1人当たりの居住地は、およそ250~300坪であった。

平成17年2月8日