いき

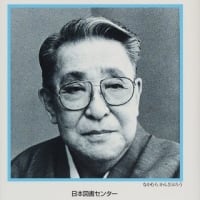

写真㊤:九鬼周造

我々は屡々“いき”だとか、“いき”でないとか言う。然からば、厳密に“いき”とは何か?

九鬼周造の著作に『いきの構造』というのがある。京都帝国大学教授の同氏は九鬼水軍の末裔である九鬼男爵の子息であるが、ご本人は岡倉天心の落胤だと、生涯思い込んでいたようだ…つまり当時、米国へ渡った母親が帰国の船中で、岡倉天心と浮気して生まれたのが自分であると思いこんでいたらしい。

岡倉天心

奥方はゲイシャで、美しかったらしい。夫婦とも日本人としては大柄で、美男子であった九鬼周造と元売れっ子美人芸者の奥方が連れ立って歩くと一段と目立ち、一幅の絵になったそうだ。京童も羨望の眼差しを送ったらしい。

閑話休題

与太噺はこれくらいにして、本論に入ろう。『いきの構造』は岩波文庫にある。内容は、『いきの構造』を(クリックして)ご覧いただきたい。

(九鬼周造はドイツでハイデガーに学び、パリで『「いき」の構造』を書いた。ベルグソンに会って親しく話を聞いたりした哲学教授である。家庭的には裕福だが、不幸な少年時代を送った。その原因となった岡倉天心と母との男女関係が、『「いき」の構造』の<平行線>に陰影を与えている。著者肖像 児島喜久男画〈九鬼文庫所蔵〉。)

◆▲●■◇△○□

九鬼周造は、“いき”の成立には・・三つの条件を挙げる。

第一点は、「本来一元的な自己が、二元的になろうとする」意志

第二点は、「意気地」

第三点は、「諦念」

第一点の意味は、難しくない。自己(人間)は確かに一元的だ。二つや三つに分裂していない。それが「他者と二元的になりたい」というのは、何を意味するか。簡単だ。身体で(肉体的に)結ばれることを意味する。

第二点は、「フン、なにさ!」ってやつ。江戸は武士階級をはじめ支配階級が多かった。経済的に実力を付けつつあった町人の「侍なんてナニサ」ってやつ。

第三点は、「あきらめ」だ。「アタシナンザア、こんなものサ」ってやつ。仏教の影響があるかも知れない。

第一点の意味は、肉体的関係を持ったら、その瞬間から“いき”でなくなるということ。関係を持つ手前ギリギリで踏みとどまるのが“いき”というわけだ。

女も、例えば真夏に男の前で、「ああ、暑い暑い」と言ってスカートをバタバタさせるようになったらオシマイで、およそ“いき”とは無縁だということ。

第二点は、鉄火と言い換えても良い。 鉄火とは、博徒のようにきびきびして威勢のいいさま。鉄火巻きではない。

第三点は、ギャルにはないものだ。年増でないと出てこない心境である。年増とは、娘盛りを過ぎて、やや歳をとった女性のこと。江戸時代には、20歳過ぎをいった。江戸の昔は、娘とは15~16歳くらいを指し、18~19歳でも未婚だと婚期を逸すると言って、親も本人も焦ったそうだ。今じゃ考えられないことだが本当のことだ。

ここから江戸のお洒落は、「江戸小紋」という地味な着物の柄に表象されることになる。加賀友禅の雰囲気とは異質であると思う。京都では「はんなり」というそうだが、よく判らない。対照的ではないのだろうか。

筆者は数年前の雨の日に、南千住駅前で、玄人と思しき年増が江戸小紋を着て、番傘をさして歩いている光景に出逢ったことがある。オシッコをチビルくらい凄艶な色気が漂っていた。項(うなじ)というか首筋辺りの色気が格別に堪らなかった。暫し、茫然自失となった次第。

ただ、 “いき” という概念も、所詮は19世紀の初頭=文化文政時代、江戸の本所深川といったごく狭い特定の範囲に育ったものに過ぎず、これが全体を代表するが如き言い分は、夜郎自大の誹りを免れないだろう。

06.07.01