七草かゆ

写真㊤:観賞用「春の七草」

1月7日は五節句のうちの人日 (じんじつ)の節句。朝は七草かゆを食べる習慣が昔からある。

読めますか?  「芹・薺・御形・繁縷・仏の座・菘・蘿蔔」…恥ずかしながら筆者は、いくつか読めませんでした。

「芹・薺・御形・繁縷・仏の座・菘・蘿蔔」…恥ずかしながら筆者は、いくつか読めませんでした。

春の七草です……「ななくさ」と読む。「しちぐさ」(質草)ではない。為念。

「セリ、ナズナ(ペンペン草)、ゴギョウ(ハハコグサ)、ハコベラ(ハコベ)、ホトケノザ(タビラコ)、スズナ(カブ)、スズシロ(大根)」 だそうですよ。

1月7日は五節句のうちの一年で最初の人日 (じんじつ)の節句。七草かゆを食べ邪気をはらい、一年の無事を祈るのだそうだ。五節句のうちで同じ数字が並ばない唯一例外の節句。

年末年始のご馳走責めで疲れた身体とくに胃腸を整えるためにの先人の知恵だろうか?

筆者宅では毎年食べる。なあに七草といったって、1~2種類入れれば良いのだ。因(ちな)みに、菘(すずな)は青菜・蕪の別称、蘿蔔(すずしろ)は大根の別称だ。

あまりたくさんの種類を入れると野菜のアクが出て、鶏のエサみたいになってしまう。かえって美味くないよ。

07.01.06

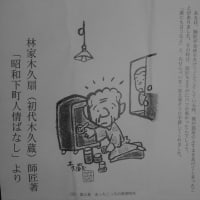

さて、師匠には腰を痛められていた由、大変ですね。

小生も七草がゆを食べる予定としていますが、やはり情けなくも読めないのがあります。

今年こそ健康に行きたいのですが、小生も今腰が痛いので・・・ダメかも。