鹿島橋のたもとでふと見つけた「筏問屋田代家」という看板。登録有形文化財だというので、

ちょっと寄り道して見に行ってみよう。

集落の中へ少し入ったところに農家のような大きな屋根の古民家が現れた。

まだオープン時間より早かったが人がいてお庭の手入れなどされていたので声をかけたら、開けてくれるという。

えっ、ありがとうございます!

建物は江戸末期の築だが2階の階高が高く大きな窓がとられている(今は雨戸が閉まっているが)。出桁の軒は深い。

ここは木曽の山中から切り出したスギやヒノキなど木材の集散地で、田代家は商品を廻船に引渡す回漕店であり

天竜川の舟運に深く関わった家だ。分の一番所(税徴収)の請負も行った。

門の内側の庭は池泉や枯山水など武家屋敷風のしつらえで、住むだけでなくもてなしの場としての役割もあったことがわかる。

土間に入ると格子戸が立てられ奥と区切られている。ここより奥は生活の場、手前は仕事や接客の場と明確に分けられている。

部屋の床はかなり高い。天竜川のすぐそばなのでやはり水害対策なのだろう。

建物は全くと言って良いほど傷んでおらず状態がとてもよい。これまで大規模な解体修理などはしていないにも関わらず、だ。

やはり木材の集散地だけにヒノキやスギ、ケヤキなど良材が構造に使われているからだろう。

このケヤキの大黒柱の太さといったら!

表側に3室並んだ部屋の中央は玄関の間。入ってきた土間の入口とは別に客人用の大きな式台付きの玄関がある。

田代家は役所の仕事を請け負ったりしていたことから役人などの訪問が定期的にあったらしい。

お客は玄関の間から左側の部屋へ通され、その奥側にある「主人の間」でもてなしを受けた。

近世らしからぬ繊細な組子の欄間。

主人の間の欄間は江戸幕府御用達の宮大工の作という。明治前期のものとか。近代になってからの手も入っているのだな。

主人の間はひときわ豪勢なつくりとなっていて、特に珍しいのが床の間の黒っぽい壁である。

なんでも、こうぞなど紙の繊維となる木を細かく砕いて藍で染めたものを塗りこめてあるとの話。この部屋は立入禁止なので、廊下に回り込んで障子を開けて見せてもらうと・・・ほんとだ!

和紙でもなく木の繊維。こんな壁見たことがない。岐阜の左官屋を呼んでやったのだとか。

箱階段が2箇所ある。2階へは上れなかったが、高さのあるちゃんとした部屋で、客の寝室などに使われていた。

屋根裏では養蚕をしていたこともあるという。

秋野不矩の最初の先生であった石井林響がここに逗留して筏流しの絵を描いていたこともあり、

他にもいろんな文人などが泊まっていたという。

井戸のようなかまど。

外へ出る。主屋の周りには蔵、風呂場棟、水屋が建っていたが老朽化のため壊された。

天保年間に建てられた蔵は、なまこ壁で二階建て、切妻型に下屋のついた形式だったと言う。

水害対策のために高く基礎石が積まれ、これを見るだけでも立派さがわかる。なくなったのは残念だ。

ところで風呂場棟の跡地に残っていた束石を見ると、青い。このあたりにも青石があるのか!天竜川で採れるのだという。

たしかに位置的には中央構造線の上か。そして軒先の地面に意匠的に並べられているのはこの赤い石。

佐渡の赤玉まではいかないがかなり赤いな!これもやはり青石と一緒に産出される紅れん石だろうか。

またアプローチの敷石は天面が平らに揃い石の並びも洗練されている。ここも全く改修もされていないのだとか。

これらの石づかいは、三河地方の石工集団である黒鍬(くろくわ)集団による施工であることが、当時の日記に書いてあるそう。

江戸末期の田舎家ではあるが良い材料と匠の技が生きた美しく機能的な建物だった。

街道の文化、川からの文化、文人など逗留した人々からの文化が集まる場所だったとのお話もとても興味深かった。

すぐ近くに筏の船頭宿も残っているというのでそちらにも案内して頂く。

筏師は山から切り出した材木を組んだ筏に乗って川を下るが、また山へ戻るときは徒歩であるため

こういう宿に泊まったのだ。町家形式の長屋で簡素な建物だが、雰囲気がよくわかる。

このような船頭宿は早くに役割を終えただろう。その後壊されたり大幅な改築もされずにそのままの姿で

今まで残っているとは驚きだ。かつては流域各地にありこの地区にも3箇所あったが今ではここしかなく

全国的にも珍しいのではないかと言われていた。

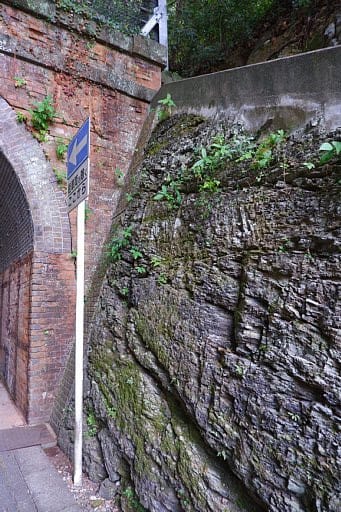

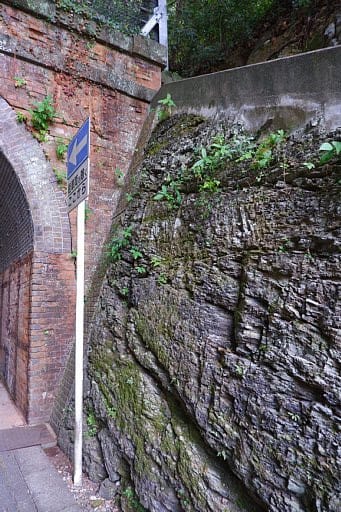

このすぐ脇に1899(明治32)年に竣工したレンガのトンネルがある。「鳥羽山洞門」という文字が見える。

2色のレンガを積み上げた美しいトンネルは、イギリス人技術者が1年かけて作ったという。

これができる前は岩を切り崩した細い道があったそうだが、トンネル脇の巨大な岩盤を見るだけで

道を通すことがどれほど大変だったかが想像された。

開館時間前の朝っぱらから詳しく説明していただき感謝!

思わぬ寄り道ですっかり長居してしまったが、天竜川沿岸の暮らしを知ることができてとても面白かった。

続く。

ちょっと寄り道して見に行ってみよう。

集落の中へ少し入ったところに農家のような大きな屋根の古民家が現れた。

まだオープン時間より早かったが人がいてお庭の手入れなどされていたので声をかけたら、開けてくれるという。

えっ、ありがとうございます!

建物は江戸末期の築だが2階の階高が高く大きな窓がとられている(今は雨戸が閉まっているが)。出桁の軒は深い。

ここは木曽の山中から切り出したスギやヒノキなど木材の集散地で、田代家は商品を廻船に引渡す回漕店であり

天竜川の舟運に深く関わった家だ。分の一番所(税徴収)の請負も行った。

門の内側の庭は池泉や枯山水など武家屋敷風のしつらえで、住むだけでなくもてなしの場としての役割もあったことがわかる。

土間に入ると格子戸が立てられ奥と区切られている。ここより奥は生活の場、手前は仕事や接客の場と明確に分けられている。

部屋の床はかなり高い。天竜川のすぐそばなのでやはり水害対策なのだろう。

建物は全くと言って良いほど傷んでおらず状態がとてもよい。これまで大規模な解体修理などはしていないにも関わらず、だ。

やはり木材の集散地だけにヒノキやスギ、ケヤキなど良材が構造に使われているからだろう。

このケヤキの大黒柱の太さといったら!

表側に3室並んだ部屋の中央は玄関の間。入ってきた土間の入口とは別に客人用の大きな式台付きの玄関がある。

田代家は役所の仕事を請け負ったりしていたことから役人などの訪問が定期的にあったらしい。

お客は玄関の間から左側の部屋へ通され、その奥側にある「主人の間」でもてなしを受けた。

近世らしからぬ繊細な組子の欄間。

主人の間の欄間は江戸幕府御用達の宮大工の作という。明治前期のものとか。近代になってからの手も入っているのだな。

主人の間はひときわ豪勢なつくりとなっていて、特に珍しいのが床の間の黒っぽい壁である。

なんでも、こうぞなど紙の繊維となる木を細かく砕いて藍で染めたものを塗りこめてあるとの話。この部屋は立入禁止なので、廊下に回り込んで障子を開けて見せてもらうと・・・ほんとだ!

和紙でもなく木の繊維。こんな壁見たことがない。岐阜の左官屋を呼んでやったのだとか。

箱階段が2箇所ある。2階へは上れなかったが、高さのあるちゃんとした部屋で、客の寝室などに使われていた。

屋根裏では養蚕をしていたこともあるという。

秋野不矩の最初の先生であった石井林響がここに逗留して筏流しの絵を描いていたこともあり、

他にもいろんな文人などが泊まっていたという。

井戸のようなかまど。

外へ出る。主屋の周りには蔵、風呂場棟、水屋が建っていたが老朽化のため壊された。

天保年間に建てられた蔵は、なまこ壁で二階建て、切妻型に下屋のついた形式だったと言う。

水害対策のために高く基礎石が積まれ、これを見るだけでも立派さがわかる。なくなったのは残念だ。

ところで風呂場棟の跡地に残っていた束石を見ると、青い。このあたりにも青石があるのか!天竜川で採れるのだという。

たしかに位置的には中央構造線の上か。そして軒先の地面に意匠的に並べられているのはこの赤い石。

佐渡の赤玉まではいかないがかなり赤いな!これもやはり青石と一緒に産出される紅れん石だろうか。

またアプローチの敷石は天面が平らに揃い石の並びも洗練されている。ここも全く改修もされていないのだとか。

これらの石づかいは、三河地方の石工集団である黒鍬(くろくわ)集団による施工であることが、当時の日記に書いてあるそう。

江戸末期の田舎家ではあるが良い材料と匠の技が生きた美しく機能的な建物だった。

街道の文化、川からの文化、文人など逗留した人々からの文化が集まる場所だったとのお話もとても興味深かった。

すぐ近くに筏の船頭宿も残っているというのでそちらにも案内して頂く。

筏師は山から切り出した材木を組んだ筏に乗って川を下るが、また山へ戻るときは徒歩であるため

こういう宿に泊まったのだ。町家形式の長屋で簡素な建物だが、雰囲気がよくわかる。

このような船頭宿は早くに役割を終えただろう。その後壊されたり大幅な改築もされずにそのままの姿で

今まで残っているとは驚きだ。かつては流域各地にありこの地区にも3箇所あったが今ではここしかなく

全国的にも珍しいのではないかと言われていた。

このすぐ脇に1899(明治32)年に竣工したレンガのトンネルがある。「鳥羽山洞門」という文字が見える。

2色のレンガを積み上げた美しいトンネルは、イギリス人技術者が1年かけて作ったという。

これができる前は岩を切り崩した細い道があったそうだが、トンネル脇の巨大な岩盤を見るだけで

道を通すことがどれほど大変だったかが想像された。

開館時間前の朝っぱらから詳しく説明していただき感謝!

思わぬ寄り道ですっかり長居してしまったが、天竜川沿岸の暮らしを知ることができてとても面白かった。

続く。

本年もよろしくお願いします。

Googleも見て検証して頂きありがとうございます。

土蔵が取り壊されたのはほんの少し前のようです。ストリートビューに残っていてよかったです。スクショ保存しておきましたよ(笑)