2023年10月29日

日本三景松島の海沿いを歩きながら瑞巌寺に向かいます。

国宝瑞巌寺の入り口。

伊達家の竹に雀と三引両の家紋の提灯が門に掲げられています。

門を抜けると杉の木が本堂前まで広がります。

以前はもっと杉の間を抜けて行くような参道でしたが、杉の木が伐採され減ってしまいました。

内側から見た総門。

参道の右手の道には洞窟遺跡群があります。

約200mに渡って、岩壁に洞窟や仏が彫られています。

本堂には庫裡(くり)から入ります。

庫裡の脇にあるこの建造物が個人的には気になってしまいました。

寺内の写真を撮ることができないのが残念ですが、本堂内は平成の大修理を終えて伊達政宗が心血を注いで完成させた創建当時の姿に甦りました。

瑞巌寺入り口の銅像。

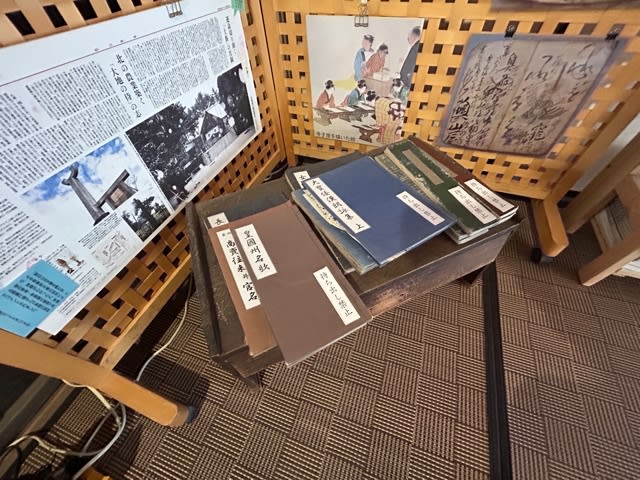

瑞巌寺に行った際に併せて観覧したいのが伊達政宗歴史館。

伊達政宗の一生をロウ人形で再現しています。

ここも計4回くらい来ているのですが、歴史を学ぶ度に見方が変わるので、何度も来ています。

朝鮮出兵の様子。このシーンだけはミニチュア。

兵は500人の要請に対して、3000人を率いて参陣しました。

伊達軍の豪華な軍装は京都の人々を大いに驚かせたようです。

さらに騎上侍30騎は、黒幌に金の半月のだし、黄金装の太刀をはき、馬鎧は豹や虎、熊の皮に孔雀の尾をつけていました。

伊達勢の軍装の派手さは後世に語り継がれるほどのインパクトがあったということです。

大坂夏の陣で東軍についた伊達政宗。

震災で被災しても立ち上がり、歴史を伝え続けて頂いている地元の方々に感謝しかありません。

寺×食事

やはり仙台は牛タン。

にほんブログ村

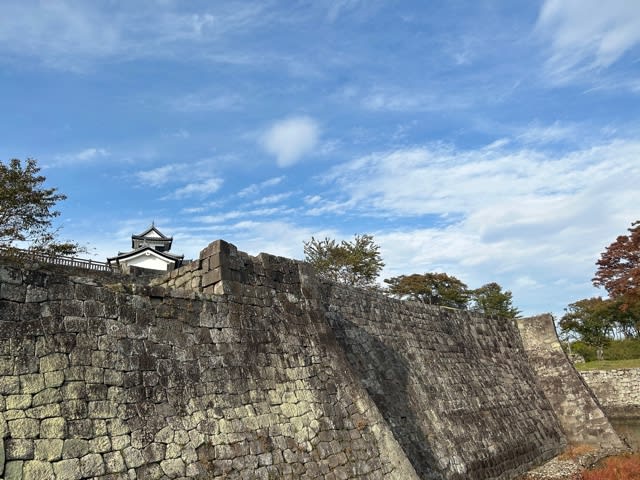

涌谷城の後は日本三景松島にやってきました。

大変な混み具合の松島。

今回、松島の目的は瑞巌寺です。

1609年に伊達政宗が建立。

仙台城築城の際に、市民の精神の拠り所として伊達政宗が縄張りを行なって造営。

前回、訪問したのは6年前くらい。

2008年からの10年間、平成の大修理中だった為、全てを見ることができなかったので、再びやってきました。

日本三景松島の海沿いを歩きながら瑞巌寺に向かいます。

最寄りの駅は松島海岸駅です。

松島駅もあるので注意です。

国宝瑞巌寺の入り口。

伊達家の竹に雀と三引両の家紋の提灯が門に掲げられています。

門を抜けると杉の木が本堂前まで広がります。

以前はもっと杉の間を抜けて行くような参道でしたが、杉の木が伐採され減ってしまいました。

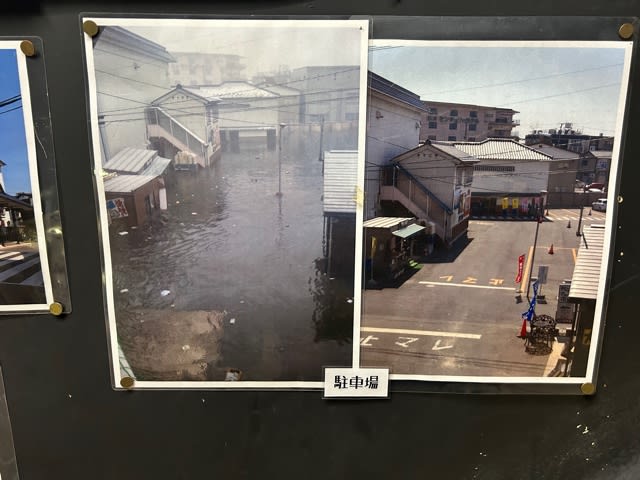

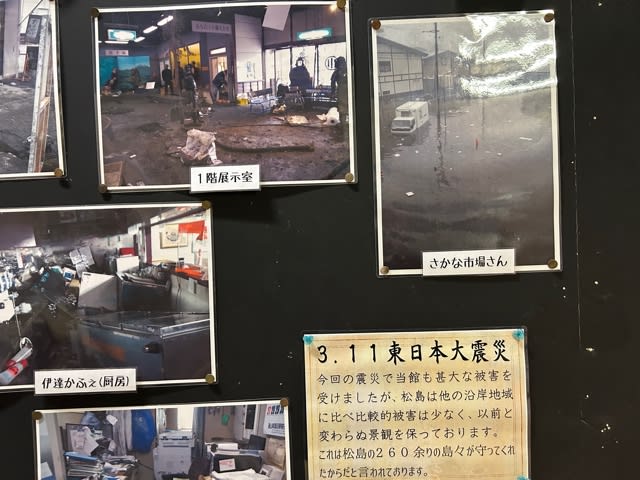

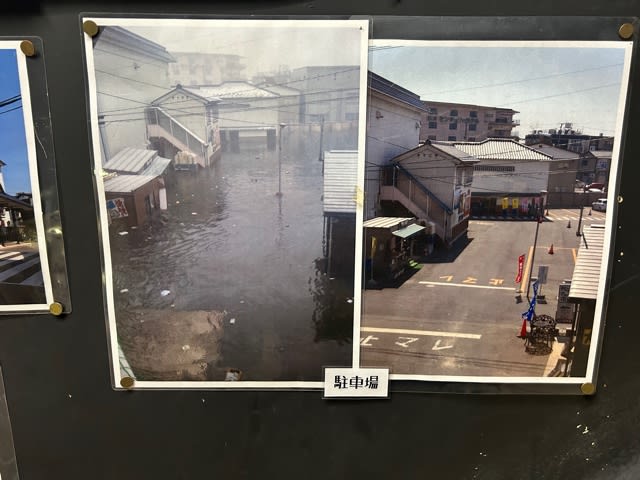

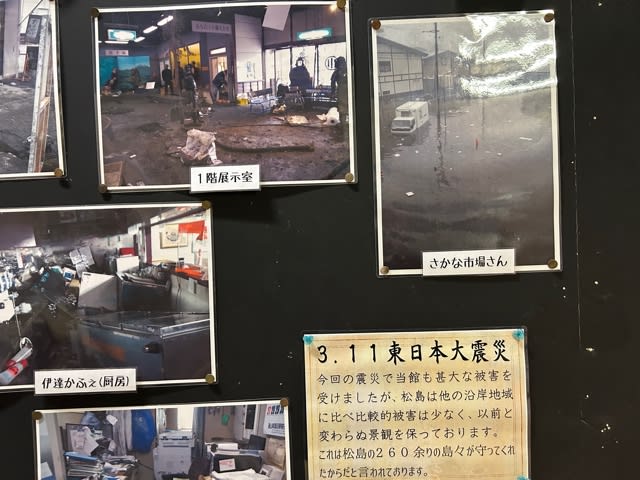

それは東日本大震災の時、松島にも津波がきてこの瑞巌寺を襲いました。

奇跡的にこの杉の参道の先まで津波は到達したものの、本堂の前で止まりました。

この杉の伐採は悲しくも震災の爪痕なのです。

内側から見た総門。

参道の右手の道には洞窟遺跡群があります。

約200mに渡って、岩壁に洞窟や仏が彫られています。

松島は古来より「奥州の高野」と呼ばれていて、亡き人の供養が営まれた場所でもありました。

本堂には庫裡(くり)から入ります。

庫裡とは寺院の台所です。

こちらも国宝に指定されています。

寺内は撮影禁止のため、写真は外観のみ。

構造は切妻造の本瓦葺。

入母屋の上には煙出しがのっかります。

美しい曲線です。

上部には複雑に組んだ梁と束。

漆喰の壁に彫刻が施されています。

派手さはないものの、細かなところを見ると芸術が光ります。

内部も基本的にはシンプルな作りですが、天井などを見ると細かな箇所に彫刻なども見受けられました。

城の望楼型天守のミニチュア版みたいです。

庫裡の脇にあるこの建造物が個人的には気になってしまいました。

岩を掘ってスッポリ入れたような建物。

その先には非公開の大書院があります。

先ほどの庫裡から本堂に入りますが、本堂の外観はこちらの中門から入ると見ることができます。

寺内の写真を撮ることができないのが残念ですが、本堂内は平成の大修理を終えて伊達政宗が心血を注いで完成させた創建当時の姿に甦りました。

よく見ると金色に輝く部屋が見えます。

瑞巌寺の外部は非常にシンプルですが、寺内は各部屋によってテーマがあり、絵画や彫刻で豪華絢爛に装飾されています。

京都、根来の大工衆が集められ、金色の豪華な襖絵は狩野派。当時の最先端技術によって瑞巌寺は完成しました。

瑞巌寺入り口の銅像。

銅像の後ろのみが先行して赤く紅葉しています。とても不思議な光景。

派手好きな伊達政宗らしさが表現された寺院です。

仙台城の大広間も内部は豪華絢爛だったものの、現在は残っていません。

その片鱗をこの瑞巌寺で見ることができるので、仙台に来た際には是非行ってもらいたいスポットです。

瑞巌寺に行った際に併せて観覧したいのが伊達政宗歴史館。

伊達政宗の一生をロウ人形で再現しています。

ここも計4回くらい来ているのですが、歴史を学ぶ度に見方が変わるので、何度も来ています。

写真撮影可だったので、超簡単に紹介。

伊達政宗の初陣の様子。

伊達政宗の初陣の様子。

ちなみに初陣は15歳です。

人取橋の戦いの様子。

人取橋の戦いの様子。

19歳の政宗が7000人の兵で、兵力30000人の連合軍と渡り合った有名な戦い。

伊達政宗の勇名を轟かせることになった重要な戦いとなっています。

小田原参陣に遅れたことで秀吉に討たれそうになるも、この死装束のパフォーマンスと、秀吉の好きな茶を最後に習いたいと申し出て乗り切ります。

小田原参陣に遅れたことで秀吉に討たれそうになるも、この死装束のパフォーマンスと、秀吉の好きな茶を最後に習いたいと申し出て乗り切ります。

小田原北条氏とは同盟関係だった伊達家にとっては難しい決断でした。

一揆を企てたことが秀吉にバレて再度討たれそうになります。

一揆を企てたことが秀吉にバレて再度討たれそうになります。

再び死装束に今度はキリストを彷彿とさせる、金色の十字架を持参して上洛します。

そして再び許されます。笑

しかし、山形の米沢から宮城の岩出山に移封となります。

結果的には現在の大都市仙台は、この移封があったから実現したといっても過言ではありません。

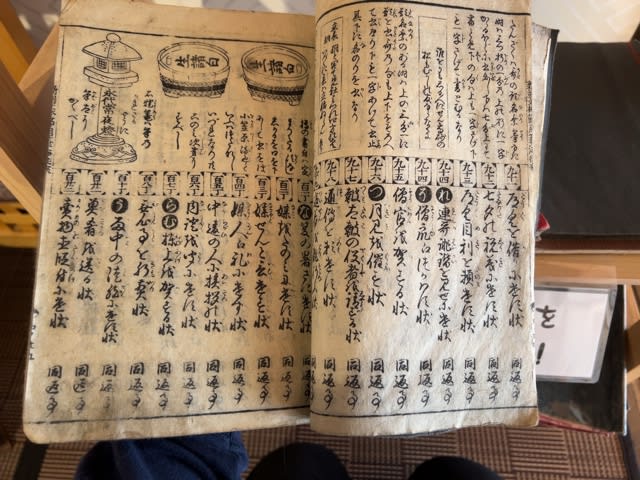

朝鮮出兵の様子。このシーンだけはミニチュア。

兵は500人の要請に対して、3000人を率いて参陣しました。

2月13日に入京した伊達勢は、3月17日に京都を出発し、肥前名護屋城に向かいます。

大軍の第一陣は前田利家。第二陣は徳川家康。第三陣が伊達政宗でした。

伊達軍の豪華な軍装は京都の人々を大いに驚かせたようです。

紺地に金の日の丸の幟が30本、それを持つ足軽は具足の下に無量の襦袢、黒の具足には金の星印。

さらに鉄砲100挺、弓50張、槍100本、それぞれの足軽は銀のし付の脇差し、朱鞘の太刀をはき、金のとんがり笠をかぶっていました。

さらに騎上侍30騎は、黒幌に金の半月のだし、黄金装の太刀をはき、馬鎧は豹や虎、熊の皮に孔雀の尾をつけていました。

さらに伊達政宗は華麗でした。

赤地の錦の直垂に、黒漆塗りの五枚銅の鎧。

黒ラッシャの地の裾に紅ラッシャの山形模様で金モールを放射型に走らせた陣羽織。

そんな派手な振る舞いをする人を「伊達者」と呼ぶようになったという説があります。

伊達勢の軍装の派手さは後世に語り継がれるほどのインパクトがあったということです。

伊達政宗は日本初となる西洋船をつくり、幕府公認で慶長遣欧使節をメキシコとスペインに送っています。

大工800人、鍛冶700人、雑役3000人で完成させた船は、西洋諸国からサン・ファン・バウティスタ号と呼ばれていました。

実際に渡航は成功してローマ法王にも会っています。

貿易を目的とした派遣でしたが、結果的には幕府のキリスト弾圧によって実現することはできませんでした。

この航海は7年にも及びました。

貿易を目的としていますが、真の目的は諸説言われています。

スペインと軍事同盟を結んで幕府を転覆させる計画があったというのが、昔からの説です。

近年ヴァチカン秘密文書館が所蔵する、使節に対するローマ教皇の回答が新たな史料として加わりました。

回答によれば、なんと政宗側から「政宗をカトリック王に叙任してほしい」「カトリック騎士団を創設したい」との要望があったというのです。

この辺りの話もロマンがあって個人的には好きですね。

大坂夏の陣で東軍についた伊達政宗。

領地を減封され、伊達家の所領の米沢を奪われ、三度殺されそうになった豊臣秀吉は、好かない相手だったかもしれません。

しかし天下を納めた秀吉の大阪城が、夏の陣の際に火の手で落城する姿を見て、伊達政宗は涙を流し忍んだと言われています。

その後、天下泰平の世になり伊達政宗は仙台市の発展のために生涯を尽くしました。

等身大のロウ人形で生涯を知れるので、非常に面白い資料館です。

是非、瑞巌寺と併せて訪問してもらいたいです。

震災で被災しても立ち上がり、歴史を伝え続けて頂いている地元の方々に感謝しかありません。

寺×食事

松島は食事も充実した観光スポット!

牡蠣が有名な松島。

牡蠣が有名な松島。

ゴロっと入った牡蠣カレーパン。

昔からやっている路面店でホタテの串焼き。

昔からやっている路面店でホタテの串焼き。

やはり仙台は牛タン。

三陸産カキフライと牛タンの欲張りメニューは利久で頂きました。

にほんブログ村