直訴のため江戸へ向かった儀右衛門ら15人。

「どうしよう~」と迷いそうなものですが、計画的に行動に移していきます。

その前に。。。直訴はある程度作法化されていたようです。

Wikipedia「直訴」によると、「駕籠訴の場合、始めに行列の前方より訴状を捧げて訴人が行列に接近する。すると供侍がこれを制止。接近と静止を繰り返した後に初めて供侍は『再々にわたるので仕方なく』として訴状を受け取り、事情聴取のため身柄を拘束する。身許が確認され訴状の内容に虚偽など問題がなければ訴人は解放される。」などなど。また「事件がもみ消されるのを防ぐために複数の方面に対し直訴を行うという訴訟戦術もしばしば採用されていた。」ともあります。

つまり、もし直訴がご法度であれば申し出即処罰であったはずで、こういった流儀が存在していたということ自体、直訴がご法度ではなかったことを示しています。

では、御蔵入騒動での直訴はどうだったかというと。。。

儀右衛門らは勘定奉行所へ願い出るのを分かっていながら、まずは慈悲深いと評判の良かった寺社奉行所に直訴を持っていきます。寺社奉行所では「当方かかわりなし」としつつも直訴状の写しを取り、「管轄は勘定奉行である!」として親切にも「月当番は○○だ」と言って紹介状を書いています。この寺社奉行所への申し出が直訴を揉み消されないようにするための準備行為であたったのでしょう。

その後、勘定奉行所へ向かい、受付の侍と「恐れながら」「無礼な奴ら」のやり取りをした上で、「百計つきて江戸に出てきたのだな!」と受付の侍は〝仕方なく直訴状を受理する〟というポーズをとっています。このように〝仕方なく〟という風を装うのは、多分に侍が直訴を受け取るうえでの大義名分を作るための儀式であたのでしょう。侍はここで見得を切り、農民側は見得を切らせてあげる。阿吽の呼吸だったのでは。。。

このように、儀右衛門らはやみ雲に直訴をしたわけではなく、〝直訴の作法〟に酷似した行動を取っていたことが伺えます。また、奉行所側もその作法に乗っ取って対処していたように思われます。

月当番の勘定奉行から担当は勘定組頭が取り扱う案件となっていきます。ことを深刻に受け止め勘定奉行所の中でもより上の地位の者に担当が変わったのでしょう。ここで、奉行所側は直訴内容を分析し「十三ヶ条中、六ヶ条はお上の政治に関することなので条項を取り除くように」と伝え、現実的解決策を探っていた節があります。逮捕されるまでは六ヶ月もの期間がありましたから、もし、そこで直訴文を調整していたのなら、結果は変わっていたことでしょう。

しかし、儀右衛門らは初心を貫きます。

そのため、奉行所側は直訴組が「御蔵入領民全ての代表」ではなく「農民を扇動して一揆を策謀した」という筋道を立て、これに沿うような供述を得ようと御蔵入領内での事情聴取をすすめ、約一年かけて筋道を組み立てていきます。ストーリーを描いて捜査をするあたりは現代のどこぞの検察官とよく似ていますね

正式な手続きを踏んで願い出ていたのに…、一揆策謀者と仕立て上げられ、さぞかし無念であったことでしょう。ここで儀右衛門らの運命は潰えたのです。

儀右衛門は名主の次男。ある程度の財産はあったでしょうが、次男ということで名主家への影響を回避する上での人選だったのかもしれません。逮捕された時点で財産没収などの先々の運命は覚悟したでしょうが、ここで儀右衛門の息子の与市がクリーンヒットを放ちます

与市が田島の代官所に呼び出され父の所業を問いただされた時、与市は毅然と「親を裏切るような孝行心の無い行いは出来ませぬ!」と言い放ったといいます。これに感心した勘定奉行組頭は与市を黒谷村に返し、儀右衛門の家督を受け継ぐことを認めています。

奉行所側もいいところがあります

義民知ってますか~の問いに、「あっちの寺さ墓があっけど、雪で埋もれでっぞ~」と。。。ですよね~

教えられた方向にあるお寺へ向かいます。

儀右衛門は江戸へ向けて家を出る時、歌を詠んでいます。

「玉くしげふたたび帰る身ならねば 名ごりはつきぬふる里の山」

〝くしげ〟とは櫛や簡単な化粧道具を入れておく箱や蓋の意味で、枕詞として使われ「身」にかけることが多いようです。玉は櫛笥(くしげ)の美称。でも、自分のことを美称するとは思えませんので、これでは少々意味が通じないかな?

となるともう一つの言葉としては、本居宣長著で社会の弊害を古道の精神によって是正すべきことを説いた国学書「玉くしげ」があります。こちらを当てはめれば「社会の弊害を是正しようとしているが再び帰ることは出来ないだろう、ふる里が名残惜しいな~」となるのかな?これの方が意味が通じるのですが、これでは矛盾が生まれます。本居宣長が「玉くしげ」をまとめたのは1787年、御蔵入騒動の65年後、引用するには無理があります

後世の誰かの歌なのか、それとも書き換えられたのか?はたまた別の意味があるのか

たとえ後世の創作だとしても、心境を語るにふさわしい歌であり、またここからの景色がそれを感じさせてくれます。

それにしても、山間の集落に比べれば断じて環境のいい黒谷集落。

それでも儀右衛門は立ち上がった

それは〝自分さえ良ければいい〟といったものではなく、みんなが辛いのなら〝我々がそれを打開しよう〟という地域経済の牽引者としての使命感か、あるいは名主家として地域を守ろうとする責任感か、はたまた両方か。。。

とても魅力的な存在として、ボクの中に残ったのでした。

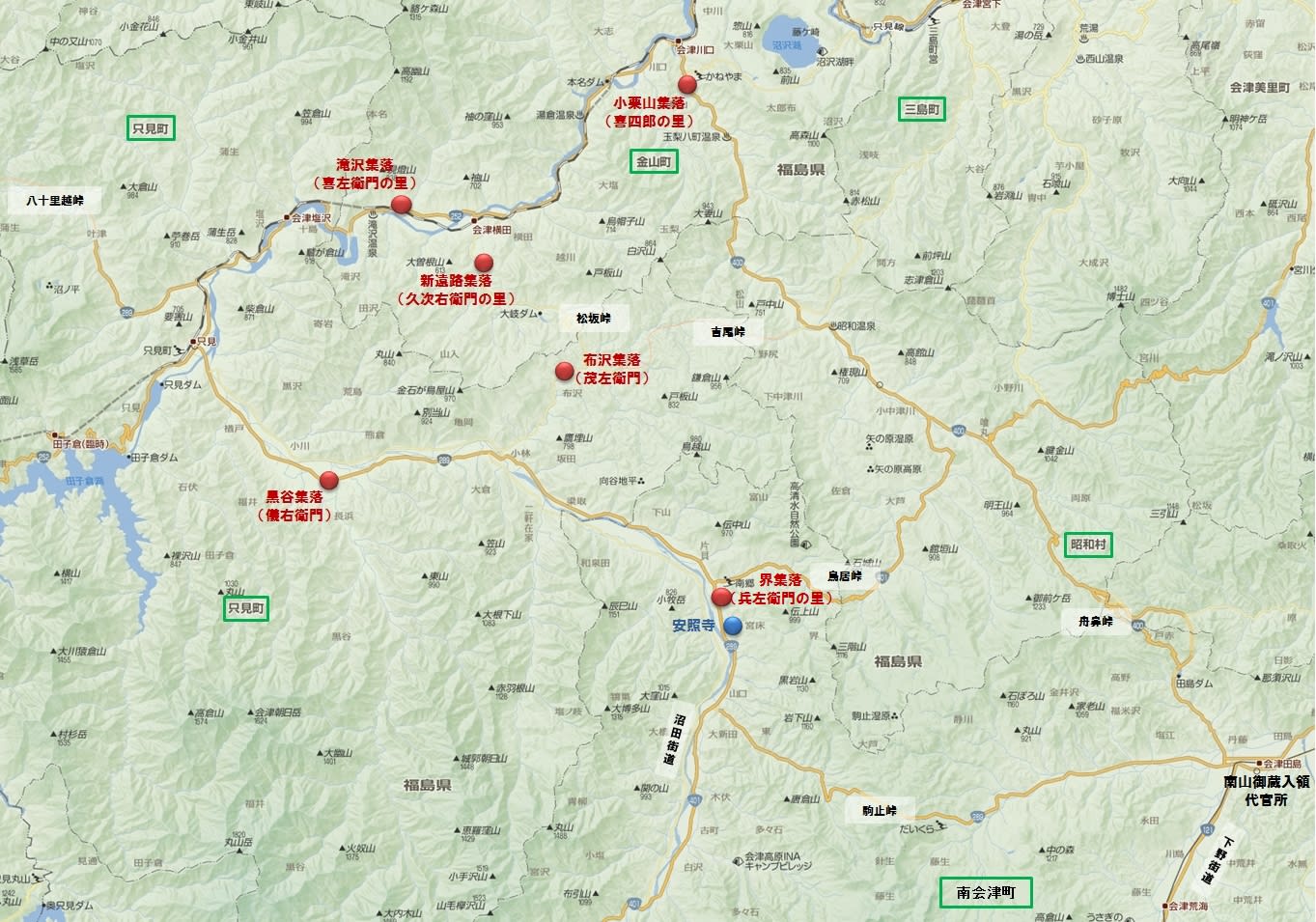

●●●○○○ 南山六義民の見た風景 ○○○●●●

プロローグ

喜四郎編(小栗山集落)

その1、 その2、 その3

久次右衛門編(新遠路(にとうじ)集落)

その1、 その2

喜左衛門編(滝沢集落)

その1、 その2

茂左衛門編(布沢集落)

その1、 その2

儀右衛門編(黒谷集落)

その1、 その2

兵左衛門編(界集落)

その1、その2

エピローグ

それにしても雪の量にビックリ!!

見れば見るほどすごい雪ですね

暖房も今とは比べ物にならないし、食料が乏しい生活はどんなに苦しいことか…

生きることが辛い日々だったのだろうと胸が詰まります。

そんな時代に立ち上がった義民は、英雄ですね。

命を犠牲にしても地域のために捧げた人生に感動します。

しかも雪質が良く、風も少ないのか風紋がなく、積もり方が造形的でとってもキレイでした

かつてはもっと雪が多く、家と道の間は雪のトンネルにしていたといいます。その方が毎日雪かきせずに楽だったみたいですね!

本を読んでいるだけでは分からないことが、その土地土地に立って初めて目えてくることもあります。

それをボクに教えてくれただけでも、義民には感謝です

この記事を読んで

感動しました

私は南会津町で

この南山義民御蔵入騒動

について

『息吹~南山義民小栗山喜四郎伝~』

という舞台を

小中高生だけで

演じています

私は喜四郎の妻

千代の役を

やらせてもらってます

今度3月26日に

私達高校3年生

最後の舞台

卒業公演があります

ぜひ

時間があれば

観に来てほしいです

詳しいことは

『息吹~南山義民小栗山喜四郎伝~』

と、検索いただければとおもいます

宜しくお願いします

なんと「息吹」の出演者でしか!

しかも喜四郎の妻役とは

準備に役作りにと大変だったでしょうけど、最後の最後の卒業公演、頑張ってくださいね

26日、都合が付けば行きたいな~と思ってました。

楽しみにしています