Battle Beyond Epochs part3

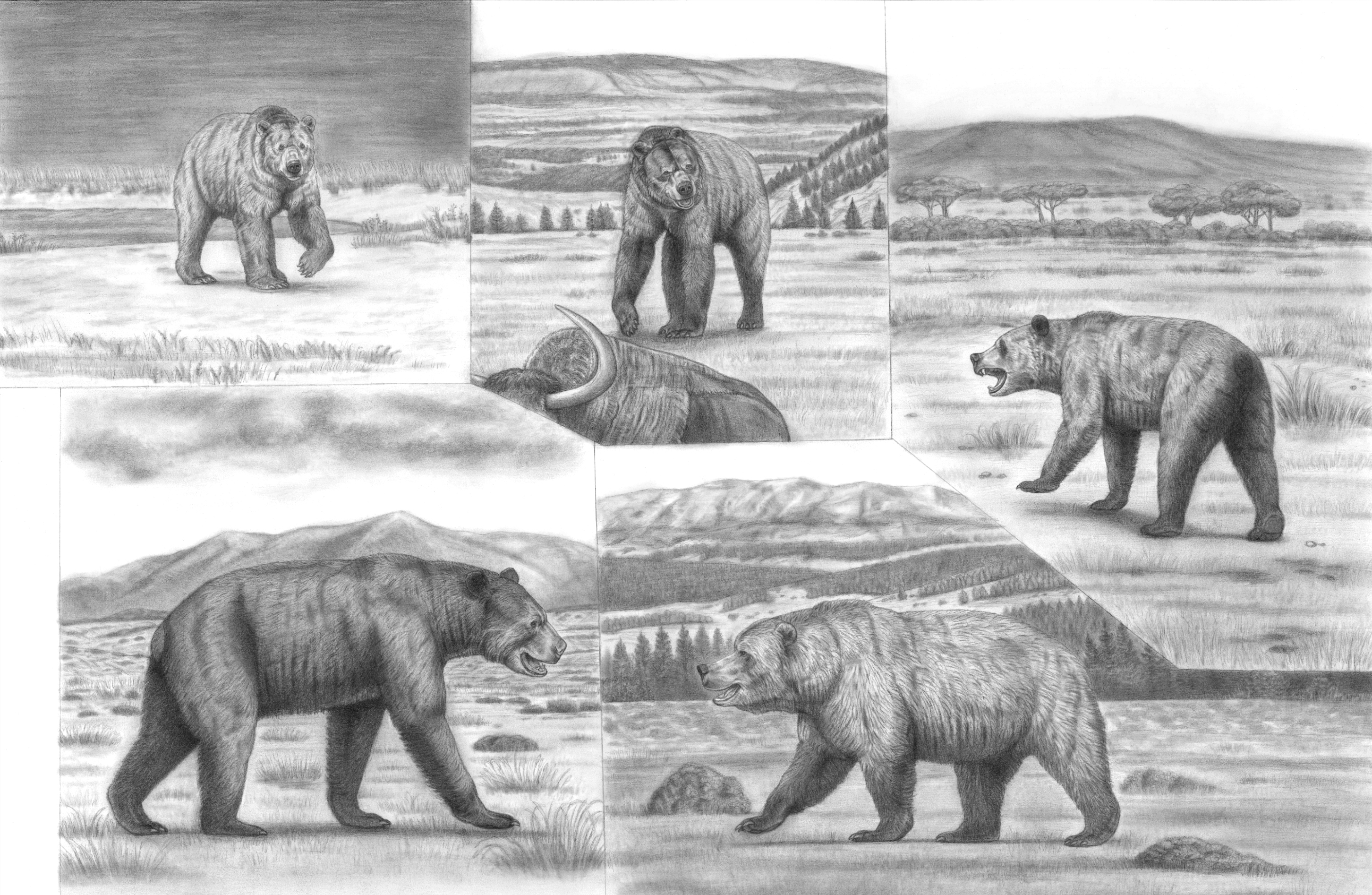

'The Most Colossal Bears of All Time'

●Species

上段左から時計回りに:

タイラントグマ(更新世のヒグマないしホッキョククマ、あるいは前者から後者へ移行する過渡期段階のクマ。正式の呼び名ではありません)

Ursus (arctos / maritimus) tyrannus

(更新世後期・北極圏)

ロングホーン・バイソン

Bison latifrons

(更新世後期・北米)

キタアメリカジャイアントショートフェイスベア

Arctodus simus yukonensis

(更新世後期・北米)

アフリカショートフェイスベア

Agriotherium africanus

(中新世-鮮新世アフリカ)

ガムスルゼン・ホラアナグマ

Ursus ingressus

(更新世後期・ヨーロッパ)

Arctotheium angustidens

(更新世中期・南米)

本作の最終的な仕上げの過程で、登場するクマの顔ぶれに若干の変更を加えました。この変更に際して、今回も古代熊に関する新しい知見の一角を、以下に紹介したいと思います。

●「ホラアナグマ系統」の新分類:2種類の異なるホラアナグマ

更新世後期の動物相を最も代表する一種、「ホラアナグマ」の分類について、古遺伝学の分野の最新研究が一致して提示する仮説は、Ursus spelaeus として一括りにされてきた古代熊の中に、実は複数(最新仮説では4種)の異なるハプロタイプが認められるというものです(Orland et al., 2002, Hofreiter et al., 2004, Stiller et al., 2009)。形態測定学、放射線年代学各分野の近年の研究成果も、複数種説を補強するでしょう。

オーストリアのガムスルゼン洞窟で見つかるクマは、特に他との遺伝的、さらには形質的差異も顕著であり、現在では学名 Ursus ingressus 、通称「ガムスルゼン・ホラアナグマ Gamssulzen Cave bear」という固有種としての分類が定着しているのです

(Hofreiter et al., 2004, Stiller et al., 2009)。他の三つのハプロタイプ間にも形態やサイズの違いは存在するとされますが、いずれもUrsus spelaeusの亜種として分類する説が主流の模様(Rabeder et al., 2004)。

このうち、ホラアナグマ系統の最大種であるガムスルゼン・ホラアナグマ(Ursus ingressus)と、最小亜種とされラメッシュ洞窟で主に見つかるラメッシュ・ホラアナグマ(Ursus spelaeus eremus)は、更新世後期の一時、具体的には1万5千年ほどの間、オーストリアの一部地域で共存していたらしいことが判っています(Hofreiter et al., 2004)。比較的長期間、分布域がほぼ重複していたにもかかわらず、2種間の遺伝的差異は保たれていたということです。

現在でもユーラシアや北米大陸にて、ヒグマとクロクマなど、複数の異なるクマ科種の共存の例が知られますが、いずれも雑食性の種類で食性の比重を柔軟に変化させられることが、スムーズな共生を可能にする要因であると考えられます。他方、ホラアナグマ系統はいずれも、歯形や骨の同位体分析からほぼ完全な草食性であったことが判っており、異なる種類の「草食性のクマ」の共存例は、現代には存在しません。

この点で、オーストリア産ホラアナグマ系統2種間の棲み分けの実態について、主に骨の同位体分析を通して解明に当たった研究、'Niche partitioning between two sympatric genetically distinct cave bears(Ursus spelaeus and Ursus ingressus

and brown bear(Ursus arctos) from Austria : Isotopic evidence from fossil bones', Bocherens et al., 2011 は、興味深いと思います。

著者によると、ガムスルゼン・ホラアナグマとラメッシュ・ホラアナグマはそれぞれ異なる種類の植物を主に摂食していたらしいことと、酸素同位体分析から異なる水源の水の利用が示唆されることから、厳密には棲み処が分かたれていたことが推測されますが、2種の分布は極めて狭い(人間の徒歩で数時間で移動が可能な)範囲に集中していました。

この場所的棲み分けが、短期的な寒冷、温暖といった気候変動に合わせて生じた時間的棲み分けでもあったのかどうか、判然としないようですが、そうではなかったとすると、ホラアナグマの系統が実に極めて強固な縄張り性(territoriality)を有し、種間の遺伝子流動が防がれていたことが窺い知れます。

説明を望むところです。

お気に召さないようなら拒否してくださいませ。ほんとうにすいませんm(__)m

これからも楽しみにしております!

逆に恐縮してしまうので。ごくごく気楽にしてください。

期待に応えられるようなコンテンツを発信していけたらと思います。

ただ、自分のサイトはブログ形式でやっている割に更新が遅々としていますから、

この点はこちらが謝らなければいけません。

とっても上手。

生き生きとして動き出しそうです。

詩は書けても絵は描けません。

みんなのブログからきました。

詩作とは言葉の錬金術だと言った人がありましたね。

ありがとうございます。