最近ネットで「批評」の復権とか、「批評」をどうにかしようとか、そういう議論がなされているのを見かける。その場合、「批評」とは何か?ということになるのだが、それが統一されているものでもないので、それぞれの自分なりの批評史における「批評」をたどり直すことになり、その史観の違いでしばしば論争にもなっているようだ。例えば僕にとって「批評」とは何か?というと、いくつか思い浮かぶテクストや人物はいるが、そういう具体的なものというよりも、抽象的な基準が一応ある。それはカントのいうところの「理性の公的使用」というものだ。カントには「理性の公的使用」という概念があるが、この概念は普通に考えると少しわかりにくい概念で、『啓蒙とは何か』の中で読んでも見てもすぐにはぴんと来ない。そのため僕なりの実例で説明したい。

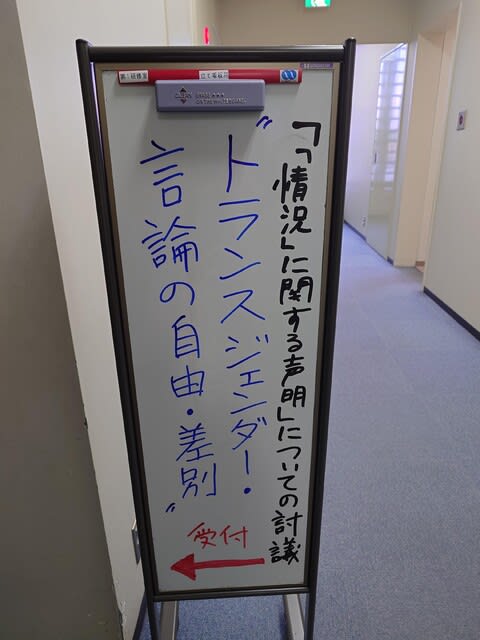

例えば先日(2025年1月18日)、youtubeのチャンネルで、「映画「ゲバルトの杜」及び原作本「彼は早稲田で死んだ」を徹底批判する討議」(討議参加者:絓秀実・河原省吾・吉永剛志・長濱一眞・花咲政之輔)を視聴した。そのチャンネルでは、映画『ゲバルトの杜』の問題点と、このブログでも書いた雑誌『情況』をめぐるトランスジェンダーへの差別問題にも言及され、討議された。その中で明確だったのは、そこに資本主義批判があるということだった。議論の内容はその資本主義批判を軸にして、「しつこく」、「粘り強く」おこなわれているように見えた。昨今あるような、すごく画像がきれいで、視聴者が見やすいように文字表示があったり、気の利いたサムネイルが作ってあるような放送ではなかったが、最後に絓秀実が「これからも様々な形で批判は続けていきます」という言葉通り、僕は仕事で行けなかったが、池袋のジュンク堂でも『全共闘晩期』出版イベント「ニューレフト/社会運動の持続と転形」(2025年1月25日)が開催されている。「これからも様々な形で続けていく」という、討議での絓の言葉に、僕は批評性を感じたわけだが、しかしこの「様々な形で続けていく」ということはかなり難しいことなのだ。

きれいで見やすく、そして気の利いた演出のある動画で視聴者数を稼ぐ、あるいは有名な出版社や著名な作家や批評家とのネットワークを構築して、そこで発信することで読者を増やす。そのようなことが「批評」を復権させることだとしたら、「徹底批判」の配信は、それとは趣の違うものである。youtubeがこれほど一般化していない2010年以前に早稲田大学の大教室で、新学生会館建設反対運動のシンポジウムが開かれ、そこには絓も含めた反対派の人々が登壇していた。そこに観衆として僕は参加していたのだが、タテカンやトラメガ、ビラ配りによる反対派の意見表明に対して、観衆からそのような古臭くて読みづらい意見表明ではなく、youtubeなどを駆使した情宣をするべきだ、という意見が出され、登壇者たちはタテカンとトラメガ、そしてビラ配りにこだわりたい、という反論をしていた。僕も、そのような誘惑にかられたとしても、立ち止まって、「古いメディア」にこだわるべきだろうと思った。それから十年以上たって「徹底批判」の配信を見ながら、僕はその時の大教室での反対派の反論を思い出していた。

組合の労働運動などでも、ネットを駆使したりSNSを使っての情宣が効果的だということはある。しかしそれは、労働運動においてビラ撒きや直接的なデモ行進をしない言い訳にされることがほとんどである。そんな古い泥くさいやり方は共感を得ないから、新しい皆が理解できるような、そして多くの人を取り込めるような動画を作りましょう。ようはCMと同じなのだ。しかしおそらく、これによって運動は批評性を失っている。もちろん運動には賛同者や人的ネットワークは当然必要である。しかし、それでは体制側が嫌がったり抵抗感を感じる運動が、マーケティングや広報に吸収されて行ってしまう。そこに吸収されないためには、きれいな動画を作るのではなく、少し時代に遅れるか、ノイズがあるというか物質的抵抗感があるメディアを維持し続けるほうがよい。その感覚を維持するには資本主義批判を常に軸に置く必要がある。

効果が大きい、人が集まりやすい、みんなの共感を得られやすい、などなどというのは、一番資本主義が洗練した形でおこなっているのであって、それに追随するのならば、体制への批判性は自然となくなっていくだろう。資本主義の改良のための意見を言うことはできるだろうが、体制自体に打撃を与えるような言論は、そこからは生まれようがない。恐らく、批評性を維持するためには、この資本主義の洗練とは逆のことをしなければならない。それは滑稽に映ったり、時代遅れに見えたり、まったく効果のない無駄な行動に見えるかもしれない。例えば、一日配って数人にも読まれないビラまきのような行動は、忌避される。しかしその無駄なことを「様々な形で続けていく」ことこそ、カントのいう「理性の公的使用」のはずである。効果があって、世のため人のために有益になされる「批評」があり、それが数多くの読者の啓蒙に役立つから批評的行動をするのだとしたら、そのような「批評」は「理性の私的使用」に過ぎないのだ。

僕は「理性の公的使用」を単純な意味で貫くのは難しいと考えている。資本主義の体制内で飯を食うかぎりは、そこに程度の問題という「私的」な問題が生じるからである。しかし、資本主義批判という軸を立てることで、「私的」なものに回収されない「公的」な運動や行動の持続は確保できる、と僕は考える。その「公的」な批評性というのは、人に求められたり、よく読まれたり、啓蒙したりされたりするテクストを単に作り出したり、売ったりするということとは違う。これは敗北主義や低徊趣味、ロマン主義的な逆張りで言っているのではなく、おそらく資本主義と逆のことをしなければ批評性は生まれない、ということをいっているのだ。すべてを「私的」なものに回収してしまうパワーのことを資本それ自体だとするならば、そこに回収されない「公的」なものは、資本主義の逆にしかないからだ。その意味でマルクスがこれまでの「批評」の根幹にあったことは理解できる。仮に今「批評」が振るわないのだとしたら、単純にマルクスや資本主義批判を「様々な形で続けていく」ことを「批評」が放棄し始めているからだろう。

労働運動などでも、ビラ配りをしましょう、直接抗議に行きましょう、というとそれは古臭いとか、それは軋轢を生むと言って、もっとスマートな方法を提案しようとする。ほとんどその時はネットである。だがその様な資本主義的洗練は「私的」なものの洗練であり、いずれは大きな「私」に回収されていく運命の意識だろう。それに抗して「公的」であることを「様々な形で続けていく」ためには、弁証法的な意味で、資本主義と逆のことをしなければならない。それは『資本論』的分析を経た形で、である。現状の体制では効果がないこと、洗練されていないこと、野暮ったいこと、時流から外れていること、それを「様々な形で続けていく」ことは勇気がいる。常に「私的」な利害関係へと資本主義は誘うからである。そういえば、長崎浩をめぐるシンポジウムの会場の外には、「徹底批判」の配信の登壇者であった花咲政之輔が、ジュンク堂の出版イベントのビラ配りに来ていた。

例えば先日(2025年1月18日)、youtubeのチャンネルで、「映画「ゲバルトの杜」及び原作本「彼は早稲田で死んだ」を徹底批判する討議」(討議参加者:絓秀実・河原省吾・吉永剛志・長濱一眞・花咲政之輔)を視聴した。そのチャンネルでは、映画『ゲバルトの杜』の問題点と、このブログでも書いた雑誌『情況』をめぐるトランスジェンダーへの差別問題にも言及され、討議された。その中で明確だったのは、そこに資本主義批判があるということだった。議論の内容はその資本主義批判を軸にして、「しつこく」、「粘り強く」おこなわれているように見えた。昨今あるような、すごく画像がきれいで、視聴者が見やすいように文字表示があったり、気の利いたサムネイルが作ってあるような放送ではなかったが、最後に絓秀実が「これからも様々な形で批判は続けていきます」という言葉通り、僕は仕事で行けなかったが、池袋のジュンク堂でも『全共闘晩期』出版イベント「ニューレフト/社会運動の持続と転形」(2025年1月25日)が開催されている。「これからも様々な形で続けていく」という、討議での絓の言葉に、僕は批評性を感じたわけだが、しかしこの「様々な形で続けていく」ということはかなり難しいことなのだ。

きれいで見やすく、そして気の利いた演出のある動画で視聴者数を稼ぐ、あるいは有名な出版社や著名な作家や批評家とのネットワークを構築して、そこで発信することで読者を増やす。そのようなことが「批評」を復権させることだとしたら、「徹底批判」の配信は、それとは趣の違うものである。youtubeがこれほど一般化していない2010年以前に早稲田大学の大教室で、新学生会館建設反対運動のシンポジウムが開かれ、そこには絓も含めた反対派の人々が登壇していた。そこに観衆として僕は参加していたのだが、タテカンやトラメガ、ビラ配りによる反対派の意見表明に対して、観衆からそのような古臭くて読みづらい意見表明ではなく、youtubeなどを駆使した情宣をするべきだ、という意見が出され、登壇者たちはタテカンとトラメガ、そしてビラ配りにこだわりたい、という反論をしていた。僕も、そのような誘惑にかられたとしても、立ち止まって、「古いメディア」にこだわるべきだろうと思った。それから十年以上たって「徹底批判」の配信を見ながら、僕はその時の大教室での反対派の反論を思い出していた。

組合の労働運動などでも、ネットを駆使したりSNSを使っての情宣が効果的だということはある。しかしそれは、労働運動においてビラ撒きや直接的なデモ行進をしない言い訳にされることがほとんどである。そんな古い泥くさいやり方は共感を得ないから、新しい皆が理解できるような、そして多くの人を取り込めるような動画を作りましょう。ようはCMと同じなのだ。しかしおそらく、これによって運動は批評性を失っている。もちろん運動には賛同者や人的ネットワークは当然必要である。しかし、それでは体制側が嫌がったり抵抗感を感じる運動が、マーケティングや広報に吸収されて行ってしまう。そこに吸収されないためには、きれいな動画を作るのではなく、少し時代に遅れるか、ノイズがあるというか物質的抵抗感があるメディアを維持し続けるほうがよい。その感覚を維持するには資本主義批判を常に軸に置く必要がある。

効果が大きい、人が集まりやすい、みんなの共感を得られやすい、などなどというのは、一番資本主義が洗練した形でおこなっているのであって、それに追随するのならば、体制への批判性は自然となくなっていくだろう。資本主義の改良のための意見を言うことはできるだろうが、体制自体に打撃を与えるような言論は、そこからは生まれようがない。恐らく、批評性を維持するためには、この資本主義の洗練とは逆のことをしなければならない。それは滑稽に映ったり、時代遅れに見えたり、まったく効果のない無駄な行動に見えるかもしれない。例えば、一日配って数人にも読まれないビラまきのような行動は、忌避される。しかしその無駄なことを「様々な形で続けていく」ことこそ、カントのいう「理性の公的使用」のはずである。効果があって、世のため人のために有益になされる「批評」があり、それが数多くの読者の啓蒙に役立つから批評的行動をするのだとしたら、そのような「批評」は「理性の私的使用」に過ぎないのだ。

僕は「理性の公的使用」を単純な意味で貫くのは難しいと考えている。資本主義の体制内で飯を食うかぎりは、そこに程度の問題という「私的」な問題が生じるからである。しかし、資本主義批判という軸を立てることで、「私的」なものに回収されない「公的」な運動や行動の持続は確保できる、と僕は考える。その「公的」な批評性というのは、人に求められたり、よく読まれたり、啓蒙したりされたりするテクストを単に作り出したり、売ったりするということとは違う。これは敗北主義や低徊趣味、ロマン主義的な逆張りで言っているのではなく、おそらく資本主義と逆のことをしなければ批評性は生まれない、ということをいっているのだ。すべてを「私的」なものに回収してしまうパワーのことを資本それ自体だとするならば、そこに回収されない「公的」なものは、資本主義の逆にしかないからだ。その意味でマルクスがこれまでの「批評」の根幹にあったことは理解できる。仮に今「批評」が振るわないのだとしたら、単純にマルクスや資本主義批判を「様々な形で続けていく」ことを「批評」が放棄し始めているからだろう。

労働運動などでも、ビラ配りをしましょう、直接抗議に行きましょう、というとそれは古臭いとか、それは軋轢を生むと言って、もっとスマートな方法を提案しようとする。ほとんどその時はネットである。だがその様な資本主義的洗練は「私的」なものの洗練であり、いずれは大きな「私」に回収されていく運命の意識だろう。それに抗して「公的」であることを「様々な形で続けていく」ためには、弁証法的な意味で、資本主義と逆のことをしなければならない。それは『資本論』的分析を経た形で、である。現状の体制では効果がないこと、洗練されていないこと、野暮ったいこと、時流から外れていること、それを「様々な形で続けていく」ことは勇気がいる。常に「私的」な利害関係へと資本主義は誘うからである。そういえば、長崎浩をめぐるシンポジウムの会場の外には、「徹底批判」の配信の登壇者であった花咲政之輔が、ジュンク堂の出版イベントのビラ配りに来ていた。