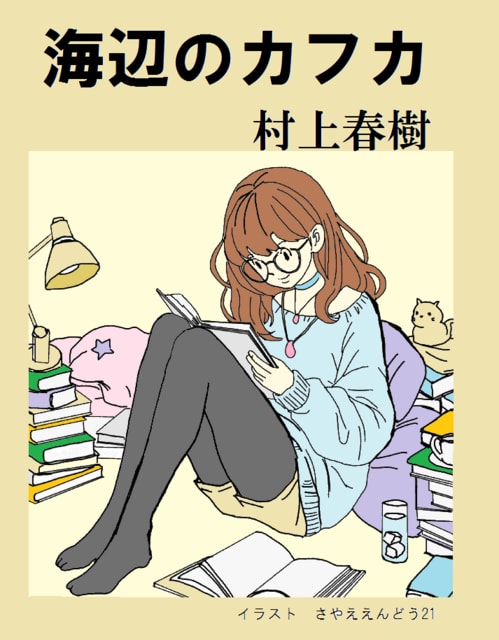

ブックオフで「海辺のカフカ」を買ってきました。これから読んでみます。

心にとまった内容を備忘録代わりにここに書いていこうと思います。

イラストは何もまだ読んでいないうちに、本を読んでいる女の子を描いてみました。ニコニコしながら読んでいますが、そのように読む本でなかったら、これはこれでミスマッチがあっておもしろいかもです。

◆「この世界における一人ひとりの人間存在は激しく孤独であるけれど、その記憶の元型※においては私たちは一つにつながっているのだ」(山梨県元教師の手紙の中から)

◆(夏目漱石の「坑夫」の主人公の話から)「坑夫」の主人公は作中で成長性がなく、恋愛事件のことばかりくよくよ考えていて、目の前に出てくるものをだらだらと眺め、それを受け入れているだけ。つまり、彼にとって、自分で判断したとか選択したとか、そういうことってほとんど何もないんです。すごく受け身なんです。でも、人間というのはじっさいには、そんなに簡単に自分の力でものごとを選択できたりしないものなんじゃないかな」(カフカが大島さんに言った事)

◆ある種の不完全さをもった作品は、不完全であるがゆえに人間の心を強く引きつける。少なくともある種の人間の心を強く引きつける、ということだ。たとえば君は漱石の「坑夫」に引きつけられる。『こころ』や『三四郎』のような完成された作品にはない吸引力がそこにはあるからだ。

質の良い稠密(ちゅうみつ)な不完全さは人の意識を刺激し、注意力を喚起してくれる。ぼくは(シューベルトの)二長ソナタに耳を傾け、そこに人の営みの限界を聴きとることになる。ある種の完全さは、不完全さの限りない集積によってしか具現できないのだと知ることになる。それは僕を励ましてくれる」(大島さんの言葉)

◆ナチスの戦犯アドルフ・アイヒマンがテルアビブの法廷の被告席にあって、「自分がどうしてこんな大がかりな裁判にかけられ、世界の注目を浴びるようになったのか。自分は一人の技術者として与えられた課題に対してもっとも適切な解答(どうすればローコストでユダヤ人の大量虐殺を行えるかについての)を提出しただけなのだ。どうして自分だけこのように責められなくちゃならないのか。」といって罪悪感を感じていないことについて、

「すべては想像力の問題なのだ。僕らの責任は想像力の中から始まる。逆に言えば想像力(虐殺される側のこと)のないところに責任は生じないのかもしれない。このアイヒマンの例にも見られるように」(大島さんの意見)

「もちろんアイヒマンの計画がすべてすんなりと実現されたわけじゃない。現場(戦争によって引き起こされる障害)の事情で計算通りにものごとがすすまないこともある。そうすると、アイヒマンはそこにある戦争を憎みさえするー彼の計画を邪魔する「不確定要素」として

◆「ただね、僕がそれよりも更にうんざりさせられるのは、想像力を欠いた人々だ。T・Sエリオットのいう〈うつろな人間たち〉だ。その欠如した部分を、うつろな部分を、無感覚な藁屑(わらくず)で埋めてふさいでいるくせに、自分ではそのことに気づかないで表を歩きまわっている人間だ。そしてその無感覚さを、空疎な言葉を並べて、他人に無理やり押し付けようとする人間だ。」(甲村図書館にてフェニミズム女性2人組が帰ったあとの大島さんの言葉)

◆「人間が抱く激しい感情はだいたいにおいて、個人的なものであり、ネガティブなものなんだ。」(大島さんの言葉)

◆「世の中ってのは、自分の思い通りにならねえから面白いんだって」(ホシノさんの言葉)

◆「田村カフカくん、あるいはほとんどの人は自由なんて求めていないんだ。求めていると思い込んでいるだけだ。すべては幻想だ。もしほんとうに自由を与えられたりしたら、たいていの人間は困り果ててしまうよ。覚えておくといい。人々はじっさいには不自由が好きなんだ」

◆ソファに腰かけてあたりを見渡しているうちに、その部屋こそが長いあいだ探し求めていた場所であることに気づく。ぼくはまさにそういう、世界のくぼみのようなこっそりとした場所を探していたのだ。(甲村図書館にいったとき)

◆「腕立て伏せ シットアップ スクワット 逆立ち 何種類かのストレッチ 機械や設備のない狭い場所で、身体機能を維持するためにつくられたワークアウト・メニューだ。ぼくはジムのインストラクターからそれを教わった。「これは世界でいちばん孤独な運動なんだ」と彼は説明してくれた。「これをもっとも熱心にやるのは、独房に入れられた囚人だ」。(大島さんの兄の小屋にてカフカのセリフ)

◆「頭上には無数の星が光っている。空にちりばめられたというよりは、手当たり次第にばらまかれたというほうが近い。僕は彼らの存在に今まで気づきもしなかった。星についてまともに考えたことなんて一度もなかった。いや星だけじゃない、そのほかにどれくらいたくさん、僕の気づかないことや知らないことが世の中にあるのだろう? そう思うと、自分が救いようもなく無力に感じられる。どこまで行っても僕はそんな無力さから逃げ切ることはできないのだ。(大島さんの兄の小屋にてカフカのセリフ)

◆音楽にかわるものはいたるところにあった。鳥のさえずり、様々な虫の声、小川のせせらぎ、樹木の葉が風に揺れる音、何ものかが小屋の屋根を歩いている足音、雨降り。そしてときどき耳に届く、説明のつかない、言葉では表現することもできない音…。地球がこれほど多くの美しく新鮮な自然の音に満ちていることに、これまで僕は気が付かずにいた。(大島さんの兄の小屋にてカフカのセリフ)

◆「いかなる人間も同時にふたつのちがう場所に存在できない。それはアインシュタインが科学的に証明しているし、法的にも認められている概念だ」(甲村図書館にて カフカのアリバイについての大島さんの説明)

◆「でも当たり前の話だけれど、ものごとはじっさいに起こってみて、そこで初めてそれが起こったことになる。そして往々にして、ものごとは見かけどおりのものではない」(大島のセリフ)

「世の中のことはすべてメタファー(比喩)である」とのテーマにそって書かれている。

佐伯さんー母 さくらさん―姉 ナカタさん―父を殺す自分 佐伯さんの元彼(少年)-15歳のカフカ カラスと呼ばれる少年-自分自身の心の投影。

カフカの逃避行は、最初父ジョニーウォーカーの予言(カフカが父を殺し母と姉を犯すこと)から逃れる目的であったが、父の死をきっかけにそれから逃れられないことを悟り、それを一つひとつ享受して父の呪縛から逃れようとするが、その過程で超現象的な精神世界へ深く入り込むことになる。

ナカタさん、佐伯さんは それぞれ過去の事件によって既に内的に部分欠損しており(ナカタさんは知性がないが人や猫を引き付ける不思議な吸引力がある 佐伯さんは知性があるが心の空虚感があり人との付き合い表面的である)、二人は出会うことによってようやく予定調和としての死を遂げることができる。

(これは勝手な想像ですが、作中には書かれていませんが、ナカタさんが少年の頃不思議な体験をした頃に佐伯さんが誕生したのではと思いました。ナカタさんは元々知性あふれる少年でしたが、不思議な体験を経て知性が全て欠如してしまいました。その知性がこの頃生まれてくる佐伯さんへと強引に引き渡されたのではと思いました。二人の年齢差もちょうどよいので。)

精神世界に深入りするようになったカフカは、導かれるように樹海のような森の奥まで入り込み、そこにある異世界での不思議な経験や母としての佐伯さんとの本当の別れを経て、現実世界で生きていこうとする。(佐伯さんも最後にカフカと会って本懐を遂げる)そして母としての佐伯さんや姉としてのさくらさんを強く意識し、それまでの捨てられた思いでと(母をゆるすという形で)決別する。

そして中野区野方での元の生活に戻っていく。

「1Q84」「騎士団長殺し」同様、メタファーとしての描写が多いからでしょうか。わかりづらいところもありましたが面白く読みました。物語の話の展開の整合性や必然性については「ん~?」と思うところがありました。ナカタさん星野さんの偶然にしてはあまりにも出来過ぎている展開とかメタファー世界ならではのことだからと読めばよいのでしょうか。やはり村上作品を読むときは細かいことは気にしないのが一番と個人的には思います。

またいつか魅力的なキャラやストーリーのことを思い出したいと思います。

田村カフカとナカタさんのイラストをイメージで描いてみました。カフカ君は作中では筋トレが日課なのでもっと一回り体が大きいと思いますが、自分はなんとなくエヴァンゲリオンの碇シンジ君っぽい少年のイメージで読んでいます。

佐伯さんは上品で知的な感じで描いてみました。実際の設定では髪がもっと長いと思いますが。大島さんは美しい女性的な雰囲気がある人のように描いてみました。大島さんに女性的という表現は正しくないですが。