「夏休みの自由研究に『水墨画』を選ぶ小学生は、いないのではないだろうか」

と、ふと思いました。

墨を用いた芸術表現は、日本の伝統文化なので、

自由研究にどんどん使って欲しいテーマです。

しかし、子ども向けの「水墨画で自由研究しよう」なんて本も、

「レッツチャレンジ水墨画!」なんて水墨画教材も、ありません。

そこで、せっかく夏のこの時期なので、

お子様向けに、水墨画のことを少しわかりやすく解説してみようと思います。

で、これは佳いテーマだと思ったら、

ぜひ自由研究レポートにまとめて、学校で発表してみてください。

一度にいっぱい伝えると「あ〜、もうめんどくさい」となってしまうと思うので、

今日はまず、一つだけお教えします。

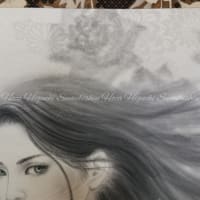

水墨画は、『墨』と、『硯(すずり)』と、『筆』と、『紙(和紙)』と、『水』

を使って表現する芸術=絵画です。

『墨』、『硯(すずり)』、『筆』、『紙(和紙)』は

文房四宝(ぶんぼうしほう)と呼ばれて古くより大切に使われてきた文房具です。

現代では文房具は多様化して、たくさんの種類がありますが、

強いて文房四宝に代わるものを挙げるなら、『鉛筆』『鉛筆削り』『ノート』でしょうか。

鉛筆は、さっと取り出せて、すぐに書くことができますよね。

墨を硯(すずり)で擦って、それを筆につけて描くなんてめんどくさい!

と思うかもしれませんが、

日本で鉛筆が本格的に使われ始めたのは明治維新後なので、150年ほど前です。

その前の時代の人々は文房四宝でもって、文字や絵を書いてきました。

水墨画はもちろんですが、彩色した絵であれば、その下絵は墨で描いていました。

日本を代表する映画監督のひとり、市川崑監督の『黒い十人の女』(1961年公開)には

主役の女性が、墨をすずりで擦って帳簿をつけるシーンが登場します。

昭和の中期には、文房四宝はまだ生活の中で生きていたんですね。

さて、今日はここまでにします。

次回は、文房四宝のひとつずつの道具について解説していきます。

#樋口鳳香 #水墨画 #夏休み自由研究 #夏休みレポート #日本の伝統文化 #墨絵師

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます