花巻市大迫町に賢治に関係する展示館があると聞いたので訪ねてみた。

それは

《1 「早池峰と賢治」の展示館》(平成22年4月8日撮影)

というもので、平成19年10月に既に開館していたという。このような展示館があるなんて今まで全く知らなかった。

《2 復元稗貫郡役所》(平成22年4月8日撮影)

<『花巻の歴史 下』(及川雅義著・及川惇編 図書刊行会)より>

この展示館の建物は

《3 かつての稗貫郡役所》

を復元したもののようだ。郡役所は明治12年に里川口町大工町にあった代官所跡に岩手県の出先機関として開所され、明治35年に花巻城跡に建物が新築されたという。その場所は下図

《4 大正14年の花巻の街》

<『花巻の歴史 下』(及川雅義著・及川惇編 図書刊行会)より>

の右端中央やや上の地点である

そして、昭和38年にこの建物は払い下げられ、大迫町が譲り受けて役場の第二庁舎として移築し、以降平成16年まで使用されていたという。

因みにその場所は下図の矢印の先である。

《5 周辺マップ》

<『大迫賢治マップ』(編集・発行 早池峰賢治の会)より抜粋>

《6 パンフレット》

《7 展示館1F》

<『パンフレット』より抜粋>

《8 展示館2F》

<『パンフレット』より抜粋>

とても可愛い展示館ではあったが、なかなか個性的な展示館であった。

また、館員の方はとても親切で、質問にも丁寧に答えてくださった。因みに次の3点をお訊ねしてみた。

Q1:岳川沿いに榧の木があると思うのですが。

A:杉の木が植林されたりして減ったが魚止めの滝付近等に生えています。

Q2:稗貫の伝説をまとめたある本によれば、笛貫の滝はかつては笛ふきの滝と言われていたということだが。

A:それは誤解だと思います。

Q3:河原の坊に今の賢治詩碑が出来る前に、深田久弥が自分の本の中で河原の坊に詩碑があったと書いてあるのですが本当でしょうか。

A:それは、初めての賢治の詩碑を建てようとした際に、高村光太郎が早池峰の岩に詩を彫ることを提案したという話のことではないですか。

とのことであった。

なお、館員の方にお尋ねするとこの展示館は撮影をしてもよいということであったので何枚か撮影した。その中に次のようなものがあった。

第1展示室の展示パネル

《9 『河原の坊』》(平成22年4月8日撮影)

の中央の部分の写真

《10『昭和30年代の河原の坊周辺』》(平成22年4月8日撮影)

を抜き出すと、この2葉の写真の内の上の方の写真中央に『川原の坊』という白いパネルが見える。そしてその中に詩らしきものが不鮮明ながら見えるから、もしかすると深田久弥が『我が愛する山々』(深田久弥著、新潮社)で『河原ノ坊跡には、北上の詩人賢治の詩が掲げてあった』と書いていたのはこの白いパネルのことだったのかも知れない。冷静に読んでみると深田は何も賢治の詩碑があるなどとは書いておらず、詩が掲げてあったと書いているのだから、パネルに詩が書かれていたのであれば深田の表現に間違いはないことになる(もちろん”北上”は深田の明らかな間違いだが)。次回この展示館を訪れた際にこのことを再度お聞きしてしてみたい。なお、深田久弥が早池峰山に登ったのは昭和35年8月、河原の坊に今の賢治詩碑が建ったのは昭和47年10月である。

また同じく次のような展示パネル

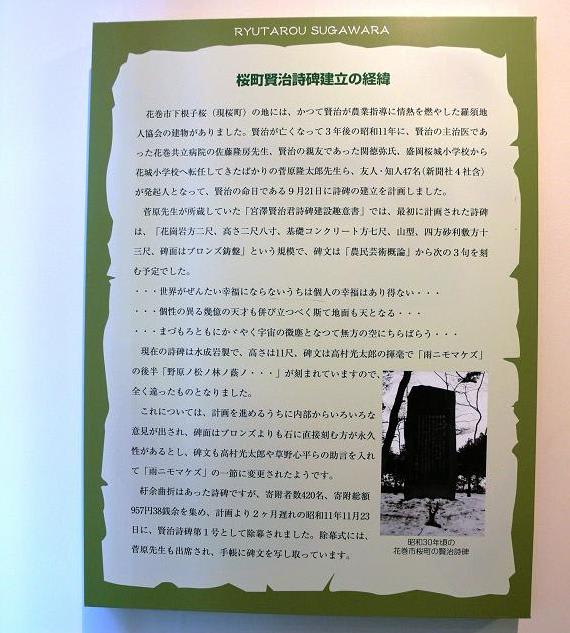

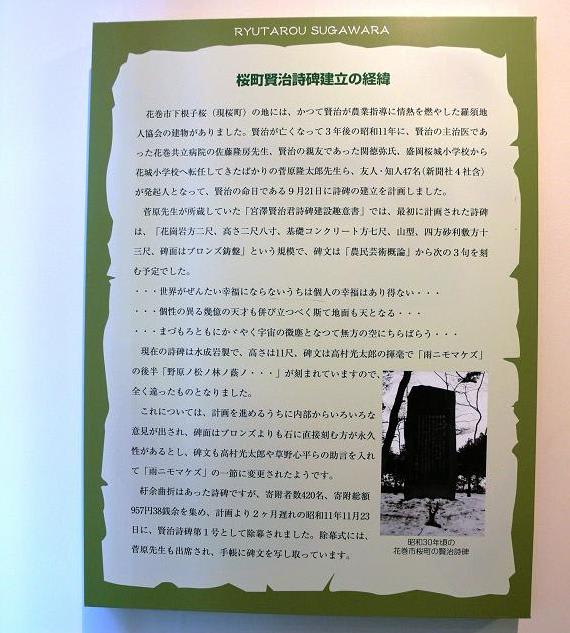

《11『桜町賢治詩碑建立の経緯』》(平成22年4月8日撮影)

もあり、次のように説明してあった。

花巻市下根子桜(現桜町)の地には、かつて賢治が農業指導に情熱を燃やした羅須地人協会の建物がありました。賢治が亡くなって3年後の昭和11年に、賢治の主治医であった花巻共立病院の佐藤隆房先生、賢治の親友であった関徳弥氏、盛岡桜城小学校から花城小学校へ転任してきたばかりの菅原隆太郎先生ら、友人・知人47名(新聞社4名含)が発起人となって、賢治の命日である9月21日に詩碑の建立を計画しました。

菅原先生が所蔵していた「宮澤賢治君詩碑建立趣意書」では、最初に計画された詩碑は、「花崗岩…(略)…、碑文はブロンズ鋳盤」という規模で、碑文は「農民芸術論」から次の3句を刻む予定でした。

…世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない…

…個性の異なる幾億の天才も併び立つべく斯て地面も天となる…

…まづもろともにかゞやく宇宙の微塵となりて無方の空にちらばらう…

現在の詩碑は水成岩製で、高さ11尺、碑文は高村光太郎の揮毫で「雨ニモマケズ」の後半「野原ノ松ノ林ノ蔭ノ…」が刻まれていますので全く違ったものとなりました。

…(略)…

紆余曲折のあった詩碑ですが、寄附者420名、寄附総額957円38銭を集め、計画より2ヶ月遅れの昭和11年11月23日に、賢治詩碑第1号として除幕されました。除幕式には、菅原先生も出席され、手帳に碑文を写し取っています。

以前”活字と事実”で触れた『岩手年鑑(1938)』の賢治詩碑の碑文の間違い記事の訳がこれで少しかいま見られた。岩手日報社はこの当初案のとおりに碑文が刻まれたと思ったのだろう。おそらく、岩手日報に昭和11年11月21日の詩碑建立式、あるいは同11月23日の詩碑除幕式の報道があったであろうから、そのうちにその記事内容を確認してみたい。

同じく次のようなパネル

《12『稗貫郡地質及土性調査の行程』》(平成22年4月8日撮影)

《13 〃一部抜粋》(平成22年4月8日撮影)

もあり、大正7年9月22日~26日に調査に出掛けた行程が一目瞭然である。

このパネルの両脇に興味深い写真が二葉あった。その一つが

《14 早池峰登山案内図》(平成22年4月8日撮影)

であり、かつての信仰登山華やかなりし頃を匂わせる概念図である。惜しむらくは上部が欠けていることである。

そしてもう一葉が

《15 笛貫の滝》(平成22年4月8日撮影)

であり、これはかつて岩の穴を通り抜ける水が笛のような音を発していた頃のものであろうか。

因みに、昭和21年と22年の台風等で岩が崩壊してしまったという今の

《16 笛貫の滝》

<『賢治のイーハトーブ花巻』(宮沢賢治学会・花巻市民の会編集、猫の事務所)より>

である。

では2Fの第二展示室に上がってみよう。そこには、賢治が大迫の常宿としていた石川旅館の

《17 復元八番のお座敷》(平成22年4月8日撮影)

があって、賢治はスイカを持っていた。そして、白いパネルには賢治の詩『土性調査慰労宴』が書かれていた。

酔ひて博士のむづかしく

慶応出でし町長も

たゞさりげなくあしらへば

縮れし髪を油もて

うち堅めたるをみな子も

なすべきさがを知らぬらし

面をひそめて案ずるは

接待役の郡の技手

ことあたらしくうちしける

青き藺草の氈の上に

人人のかげさゆらげば

昨日も今日もめぐり来し

たばこばたけのおもひあり

また人人の膳ごとに

黄なる衣につゝまれて

三尾添へたる小魚は

昨日も今日もたどり来し

くるみ覆へるかの川の

中に生れたる小魚なれ

村長われが前に居て

わが酒呑まず得酔はねば

西瓜を喰めとすゝむるは

組合村の長なれや

あゝこのま夏山峡の

白き銀河の下にして

天井ひくきこの家に

つどへる人ぞあはれなれ

なお、『宮澤賢治と大迫』(編集・発行 早池峰賢治の会)というリーフレットの中に

《18 石川旅館の写真等》(平成22年4月8日撮影)

があった。かつて大迫は製糸工場やタバコ産業等でかなり賑わい、石川旅館は高級旅館として大いに繁昌していたという。

なお、1Fの「町民室」という部屋には関連の著書やグッズが置いてあったので、次の本

《19 『宮澤賢治と大迫・早池峰』》(平成22年4月8日撮影)

等を購入して辞した。

続き

”笛ふきの滝”のTOPへ移る。

”笛ふきの滝”のTOPへ移る。

前の

””のTOPに戻る

””のTOPに戻る

”宮澤賢治の里より”のトップへ戻る。

”宮澤賢治の里より”のトップへ戻る。

”目次(続き)”へ移動する。

”目次(続き)”へ移動する。

”目次”へ移動する。

”目次”へ移動する。

それは

《1 「早池峰と賢治」の展示館》(平成22年4月8日撮影)

というもので、平成19年10月に既に開館していたという。このような展示館があるなんて今まで全く知らなかった。

《2 復元稗貫郡役所》(平成22年4月8日撮影)

<『花巻の歴史 下』(及川雅義著・及川惇編 図書刊行会)より>

この展示館の建物は

《3 かつての稗貫郡役所》

を復元したもののようだ。郡役所は明治12年に里川口町大工町にあった代官所跡に岩手県の出先機関として開所され、明治35年に花巻城跡に建物が新築されたという。その場所は下図

《4 大正14年の花巻の街》

<『花巻の歴史 下』(及川雅義著・及川惇編 図書刊行会)より>

の右端中央やや上の地点である

そして、昭和38年にこの建物は払い下げられ、大迫町が譲り受けて役場の第二庁舎として移築し、以降平成16年まで使用されていたという。

因みにその場所は下図の矢印の先である。

《5 周辺マップ》

<『大迫賢治マップ』(編集・発行 早池峰賢治の会)より抜粋>

《6 パンフレット》

《7 展示館1F》

<『パンフレット』より抜粋>

《8 展示館2F》

<『パンフレット』より抜粋>

とても可愛い展示館ではあったが、なかなか個性的な展示館であった。

また、館員の方はとても親切で、質問にも丁寧に答えてくださった。因みに次の3点をお訊ねしてみた。

Q1:岳川沿いに榧の木があると思うのですが。

A:杉の木が植林されたりして減ったが魚止めの滝付近等に生えています。

Q2:稗貫の伝説をまとめたある本によれば、笛貫の滝はかつては笛ふきの滝と言われていたということだが。

A:それは誤解だと思います。

Q3:河原の坊に今の賢治詩碑が出来る前に、深田久弥が自分の本の中で河原の坊に詩碑があったと書いてあるのですが本当でしょうか。

A:それは、初めての賢治の詩碑を建てようとした際に、高村光太郎が早池峰の岩に詩を彫ることを提案したという話のことではないですか。

とのことであった。

なお、館員の方にお尋ねするとこの展示館は撮影をしてもよいということであったので何枚か撮影した。その中に次のようなものがあった。

第1展示室の展示パネル

《9 『河原の坊』》(平成22年4月8日撮影)

の中央の部分の写真

《10『昭和30年代の河原の坊周辺』》(平成22年4月8日撮影)

を抜き出すと、この2葉の写真の内の上の方の写真中央に『川原の坊』という白いパネルが見える。そしてその中に詩らしきものが不鮮明ながら見えるから、もしかすると深田久弥が『我が愛する山々』(深田久弥著、新潮社)で『河原ノ坊跡には、北上の詩人賢治の詩が掲げてあった』と書いていたのはこの白いパネルのことだったのかも知れない。冷静に読んでみると深田は何も賢治の詩碑があるなどとは書いておらず、詩が掲げてあったと書いているのだから、パネルに詩が書かれていたのであれば深田の表現に間違いはないことになる(もちろん”北上”は深田の明らかな間違いだが)。次回この展示館を訪れた際にこのことを再度お聞きしてしてみたい。なお、深田久弥が早池峰山に登ったのは昭和35年8月、河原の坊に今の賢治詩碑が建ったのは昭和47年10月である。

また同じく次のような展示パネル

《11『桜町賢治詩碑建立の経緯』》(平成22年4月8日撮影)

もあり、次のように説明してあった。

花巻市下根子桜(現桜町)の地には、かつて賢治が農業指導に情熱を燃やした羅須地人協会の建物がありました。賢治が亡くなって3年後の昭和11年に、賢治の主治医であった花巻共立病院の佐藤隆房先生、賢治の親友であった関徳弥氏、盛岡桜城小学校から花城小学校へ転任してきたばかりの菅原隆太郎先生ら、友人・知人47名(新聞社4名含)が発起人となって、賢治の命日である9月21日に詩碑の建立を計画しました。

菅原先生が所蔵していた「宮澤賢治君詩碑建立趣意書」では、最初に計画された詩碑は、「花崗岩…(略)…、碑文はブロンズ鋳盤」という規模で、碑文は「農民芸術論」から次の3句を刻む予定でした。

…世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない…

…個性の異なる幾億の天才も併び立つべく斯て地面も天となる…

…まづもろともにかゞやく宇宙の微塵となりて無方の空にちらばらう…

現在の詩碑は水成岩製で、高さ11尺、碑文は高村光太郎の揮毫で「雨ニモマケズ」の後半「野原ノ松ノ林ノ蔭ノ…」が刻まれていますので全く違ったものとなりました。

…(略)…

紆余曲折のあった詩碑ですが、寄附者420名、寄附総額957円38銭を集め、計画より2ヶ月遅れの昭和11年11月23日に、賢治詩碑第1号として除幕されました。除幕式には、菅原先生も出席され、手帳に碑文を写し取っています。

以前”活字と事実”で触れた『岩手年鑑(1938)』の賢治詩碑の碑文の間違い記事の訳がこれで少しかいま見られた。岩手日報社はこの当初案のとおりに碑文が刻まれたと思ったのだろう。おそらく、岩手日報に昭和11年11月21日の詩碑建立式、あるいは同11月23日の詩碑除幕式の報道があったであろうから、そのうちにその記事内容を確認してみたい。

同じく次のようなパネル

《12『稗貫郡地質及土性調査の行程』》(平成22年4月8日撮影)

《13 〃一部抜粋》(平成22年4月8日撮影)

もあり、大正7年9月22日~26日に調査に出掛けた行程が一目瞭然である。

このパネルの両脇に興味深い写真が二葉あった。その一つが

《14 早池峰登山案内図》(平成22年4月8日撮影)

であり、かつての信仰登山華やかなりし頃を匂わせる概念図である。惜しむらくは上部が欠けていることである。

そしてもう一葉が

《15 笛貫の滝》(平成22年4月8日撮影)

であり、これはかつて岩の穴を通り抜ける水が笛のような音を発していた頃のものであろうか。

因みに、昭和21年と22年の台風等で岩が崩壊してしまったという今の

《16 笛貫の滝》

<『賢治のイーハトーブ花巻』(宮沢賢治学会・花巻市民の会編集、猫の事務所)より>

である。

では2Fの第二展示室に上がってみよう。そこには、賢治が大迫の常宿としていた石川旅館の

《17 復元八番のお座敷》(平成22年4月8日撮影)

があって、賢治はスイカを持っていた。そして、白いパネルには賢治の詩『土性調査慰労宴』が書かれていた。

酔ひて博士のむづかしく

慶応出でし町長も

たゞさりげなくあしらへば

縮れし髪を油もて

うち堅めたるをみな子も

なすべきさがを知らぬらし

面をひそめて案ずるは

接待役の郡の技手

ことあたらしくうちしける

青き藺草の氈の上に

人人のかげさゆらげば

昨日も今日もめぐり来し

たばこばたけのおもひあり

また人人の膳ごとに

黄なる衣につゝまれて

三尾添へたる小魚は

昨日も今日もたどり来し

くるみ覆へるかの川の

中に生れたる小魚なれ

村長われが前に居て

わが酒呑まず得酔はねば

西瓜を喰めとすゝむるは

組合村の長なれや

あゝこのま夏山峡の

白き銀河の下にして

天井ひくきこの家に

つどへる人ぞあはれなれ

なお、『宮澤賢治と大迫』(編集・発行 早池峰賢治の会)というリーフレットの中に

《18 石川旅館の写真等》(平成22年4月8日撮影)

があった。かつて大迫は製糸工場やタバコ産業等でかなり賑わい、石川旅館は高級旅館として大いに繁昌していたという。

なお、1Fの「町民室」という部屋には関連の著書やグッズが置いてあったので、次の本

《19 『宮澤賢治と大迫・早池峰』》(平成22年4月8日撮影)

等を購入して辞した。

続き

”笛ふきの滝”のTOPへ移る。

”笛ふきの滝”のTOPへ移る。前の

””のTOPに戻る

””のTOPに戻る ”宮澤賢治の里より”のトップへ戻る。

”宮澤賢治の里より”のトップへ戻る。 ”目次(続き)”へ移動する。

”目次(続き)”へ移動する。 ”目次”へ移動する。

”目次”へ移動する。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます