Miles Davis - Bitches Brew Clip 1

Miles Davis - Bitches Brew (Tanglewood live 1970)

Aug 18, 1970, Live in Tanglewood

Miles Davis 5tet - Miles Runs The Voodoo Down [1969]

Miles Davis - Bitches Brew

Miles Davis - Miles Runs the Voodoo Down (1/2)

Miles Davis - Miles Runs the Voodoo Down (2/2)

Miles Davis - Miles Runs the voodoo down (live 1971)

Miles Runs the Voodoo down - 45 rpm edit

M. Davis -Bitches Brew 1970[Full Album] HD 1080p

ビッチェズ・ブリュー(Bitches Brew)

マイルス・デイヴィス

リリース:1970年4月

録音:1969年8月19日-8月21日 ニューヨーク

時間

94分11秒(オリジナル盤)

106分01秒(再発CD)

プロデュース:テオ・マセロ

卒業-オリジナル・サウンドトラックのプロデューサーはテオ・マセロ だった

DISC1

1."ファラオズ・ダンス / Pharaoh's Dance" -(ジョー・ザヴィヌル)– 20:03

2."ビッチェズ・ブリュー / Bitches Brew" - 26:58

DISC2

1."スパニッシュ・キー / Spanish Key" – 17:32

2."ジョン・マクラフリン / John McLaughlin" – 4:24

3."マイルス・ランズ・ザ・ヴードゥ・ダウン / Miles Runs The Voodoo Down" – 14:02

4."サンクチュアリ / Sanctuary" – (ウェイン・ショーター) - 10:55

5."フェイオ / Feio" - (ウェイン・ショーター) - 11:49

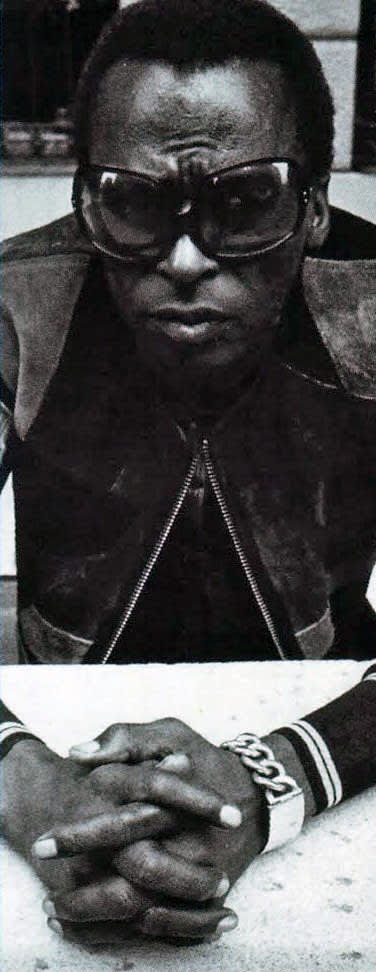

マイルス・デイヴィス - トランペット

ウェイン・ショーター - ソプラノ・サックス

ベニー・モウピン - バスクラリネット

ジョン・マクラフリン - エレクトリックギター

ジョー・ザヴィヌル - エレクトリックピアノ(左チャンネル)

チック・コリア - エレクトリックピアノ(右チャンネル)

ラリー・ヤング - エレクトリックピアノ(on「ファラオズ・ダンス」「スパニッシュ・キー」)

デイヴ・ホランド - エレクトリックベース

ハーヴェイ・ブルックス - エレクトリックベース

レニー・ホワイト - ドラム(左チャンネル)

ジャック・ディジョネット - ドラム(右チャンネル)

ドン・アライアス - ドラム(on「マイルス・ランズ・ザ・ヴードゥー・ダウン」)、コンガ

ジム・ライリー - パーカッション

レコーディング・エンジニア - Frank Laico(「ビッチェズ・ブリュー」,「ジョン・マクラフリン」,「サンクチュアリ」), Stan Tonkel(「ファラオズ・ダンス」,「スパニッシュ・キー」,「マイルス・ランズ・ザ・ヴードゥ・ダウン」,「フェイオ」)

ミキシング、マスタリング・エンジニア - Mark Wilder

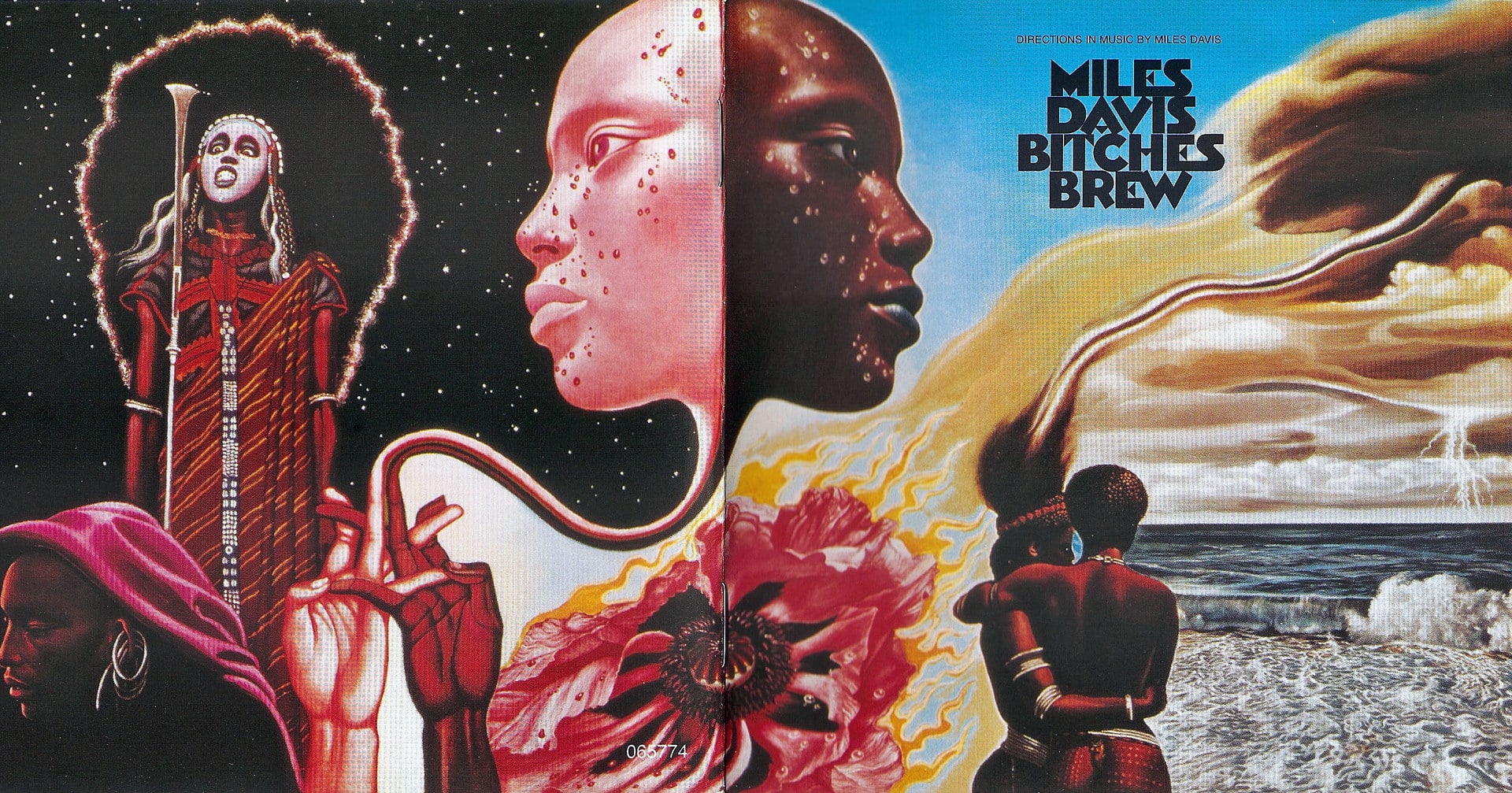

カバー画 - Mati Klarwein

| ビッチェズ・ブリュー+1 |

| クリエーター情報なし | |

| ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル |

| ビッチェズ・ブリュー |

| クリエーター情報なし | |

| ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル |

| ザ・コンプリート・ビッチェズ・ブリュー・セッションズ |

| クリエーター情報なし | |

| ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル |

| Complete Bitches Brew Sessions |

| クリエーター情報なし | |

| Sony |

| ビッチェズ・ブリュー・ライヴ |

| クリエーター情報なし | |

| SMJ |

皆様におかれましては 色々なご意見ご批評があるのやと思いますが

僕は 表題作の「ビッチェズ・ブリュー」と「マイルス・ランズ・ザ・ヴードゥ・ダウン」が好きです

比較的わかりやすいとゆーか ラインが一本基本線としてあるので 安心できる中でブゥオ~と爆発的な吹きをやらかしてくれはるからです

「ビッチェズ・ブリュー」は 静寂の中から カッチョエエベースラインが現れて それは崩れることなく基本ラインとしてあって

そこに色んな即興(ではないと思うのですが即興風に聴こえるアレ)が乗っかってきて トランス状態になっていく感じがヨイのと

「マイルス・ランズ・ザ・ヴードゥ・ダウン」は比較的 ゆっくり目なリズムとゆーかラインに

色んなもんが乗っかっていく構成で これも安全パイなのかなと

この2曲に関しては わかりやすい方のクラウトロックとかパンクの次のニューウエーヴとかと共通の「肝」がありました

ジョン・マクラフリンのノイズっぺぇギターの音もカッチョよくきまってますし

勿論主役のマイルスさんのラッパは強烈にきまりまくってます

混沌のグダグダの中から閃光が走るよーなホトバシリがあります 射精感覚があります イッてます

とりあえずこの2曲は てっとり速くトランスでける あっちゃの世界を擬似的にすっと味わえますので便利です とでも申せましょうか

ひっさしぶりにトランスでけてエエキモチにさせてもらえました ありがとう

他の曲も 皆様が絶賛されているので ヨイのでしょうが わたくしにはその良さが今んとこあまりわかりません

インプロビゼーションとかフュージョンとかが昔からちぃと苦手だったとゆーのもありますが

そんな好き勝手やられてもなぁ~とか思ってしまいました 退屈してしまったと言えばヨイのでしょうか

めんどくさいので上記の2曲以外は飛ばして聴く時も多々ありました

とゆーか「ビッチェズ・ブリュー」と「マイルス・ランズ・ザ・ヴードゥ・ダウン」をこの2週間

とくに なんべんもなんべんもなんべんも聴きたおしておりました

厭な所は

音数が多過ぎる 隙間があまりない 色んな楽器の音が所狭しと混ざりあってるのが悪く奏するとこがあるってとこですな

そーすっとめんでくさくなってしまうのです

キーボード(エレクトリックピアノ)の音が特に時々ウザイ

キーボードって楽器の音も僕はどーしても好きになれないのです

オルガンとかピアノとかの音だと よかったのになーと思いました

ジャケットに関してですが 「これはジャケ買いだけは絶対しないだろーな」とゆーのがわたくしの感想です

とりあえず 全曲 20回以上は聴いてみましたもので おこがましいですが 感想文を書かせてもらいました

すみません

Bitch(ビッチ)の意味について - The Focus

Brew

【不可算名詞】 (ビールなどの)醸造.

【可算名詞】 (ビールなどの 1 回の)醸造高; (茶などの) 1 回にいれる量.

【可算名詞】 (ビール醸造・茶などの)品質.

用例

a good brew 良い品質.

| マイルスの夏、1969 (扶桑社新書) |

| クリエーター情報なし | |

| 扶桑社 |

このアルバムでギターを弾いておられるJohn McLaughlin さんは普段こんな感じなんですか?

John McLaughlin on Miles Davis and the recording(s) that changed his life

John McLaughlin's guitar lesson @ PRS part I

John McLaughlin's guitar lesson @ PRS part II

John McLaughlin: Piece 1: Miles Davis' Walkin'

ジョン・マクラフリン(John McLaughlin, 1942年1月4日 - )

ネット上にこんな記述がありました。

===================

余談だが、この『ビッチェズ・ブリュー(Bitches Brew)』というタイトル、本来の英語の発音的には“ビッチズ・ブルー”が正しいようで、「ウィッチズ・ブルー(Witches’ Brew)」=「魔女の秘薬(麻薬の意味もある)」をもじったものだそうだ。ビール好きならピンと来るかと思うが“Brew”は「醸造」のこと。“Bitch”の意味についてはご自身でお調べいただきたい。

http://www.yomiuri.co.jp/otona/pleasure/jazzguide/100903.htm

==================

「ビッチ」ってストーンズが使う意味でのビッチかなと

「醸造」ってまたいい言葉選びましたよね

内容の方は まだ皆さんが褒め称えるほど理解できておりません

ただ

ロックとかニューウエーブとか

ジャーマンプログレとかノイズとかを聴いてきた耳には

そー珍しい音とは思えなったです

てゆーか みんなこれの真似をしたかったのか と感心はしました。

多分一生かけてこれを聴いていくのかなぁ~と 漠然とそーゆー義務感だけは感じました