○ 深刻化するクレカの不正利用問題。

新型コロナウイルス禍による巣ごもり消費の拡大を受けて成長が続く日本のEC(電子商取引)市場。だが足元ではひずみも目立つようになった。商品売買のプラットフォームが不正を働く温床となって利用者に被害をもたらし、運営企業の成長も阻害し始めている。

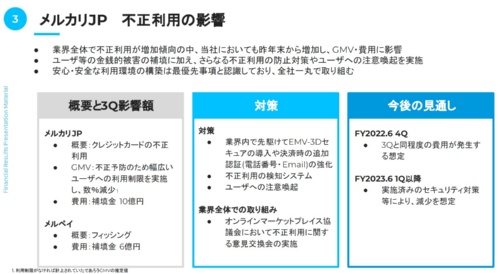

こうした傾向を象徴するのがフリマアプリ最大手メルカリの業績の変調だ。同社が2022年4月28日に発表した2022年6月期第3四半期の連結決算。2022年1~3月の四半期ベースでは売上高こそ385億円と過去最高を更新したものの、営業損益は29億円の赤字となった。前年同期は1億円の黒字だった。同社は2022年6月期の通期決算で45億円の営業赤字になるとの業績予想も公表。期初に掲げた目標値を下方修正した。

不正被害の穴埋めに四半期で計16億円。

メルカリは業績が不調に転じた要因について、在宅時間の減少に伴う出品や購入の頻度低下の他に2つの悪質な行為を挙げた。その1つは、フリマアプリ「メルカリ」におけるクレジットカードの不正利用だ。

同社によれば、カード情報を盗用して商品を購入するケースが2021年末ごろから多発。緊急対策として、不正利用の疑いがある利用者に対して、例えば出品や購入などができないような「利用制限」を広く実施した。

この過程で、本来は利用制限の対象にすべきでないユーザーにも制限をかけてしまったという。結果、メルカリのようなマーケットプレイス型のECサイトにとって重要な成長指標であるGMV(流通総額)の伸びが鈍化した。

加えて被害者に対する10億円の補填金も発生し、利益を押し下げた。クレジットカードの不正利用では一般に、EC事業者が本人認証サービス「3Dセキュア」を導入していれば、不正利用された代金の補償が免除される場合がある。メルカリの場合、2022年3月以前は3Dセキュアを導入していなかった。

もう1つの悪質な行為とはフィッシングだ。フィッシングとは、実在する企業や団体を装った偽のメールやSMS(ショートメッセージサービス)を送りつけて偽のWebサイトに誘導し、アカウント情報やカード情報などを盗み取る詐欺行為のこと。例えば偽メール内のリンクをクリックすると本物のメルカリそっくりの偽サイトが開き、そこに用意されたフォームにIDやパスワードなどを入力させてメルカリのアカウントを奪取する。さらにメルペイの後払い決済などを利用して商品を不正に入手する、といった手口だ。

メルカリがユーザーへの注意喚起のために配信したメールによれば、メルカリの偽サイトに誘導する手口は巧妙化しているという。例えば相場よりも大幅に値下げされた商品広告をSNS(交流サイト)に表示して偽サイトに誘導する。あるいは偽メールに「アカウントの利用が制限されている」「アカウントが削除される」などと不安をあおる文章や、「3000円分ポイントがもらえる」といったキャンペーンを装った文章を盛り込んでクリックさせる、といった具合だ。

メルカリはフィッシングの被害についても6億円の補填金を計上。カード不正利用の補填金と合わせると直近の四半期だけで計16億円もの対策コストを要したことになる。さらに2022年4~6月期も同程度の費用を見込んでいるという。