<「中通町」の「花火通り>

●歩いた日:2019年12月9日(月)

●歩いた所

・大曲:通町、中通町、黒瀬町、大町、上大町、栄町、上栄町、日の出町、金谷町

※ いずれも新町名である。正式には町名の前に「大曲」が付く。

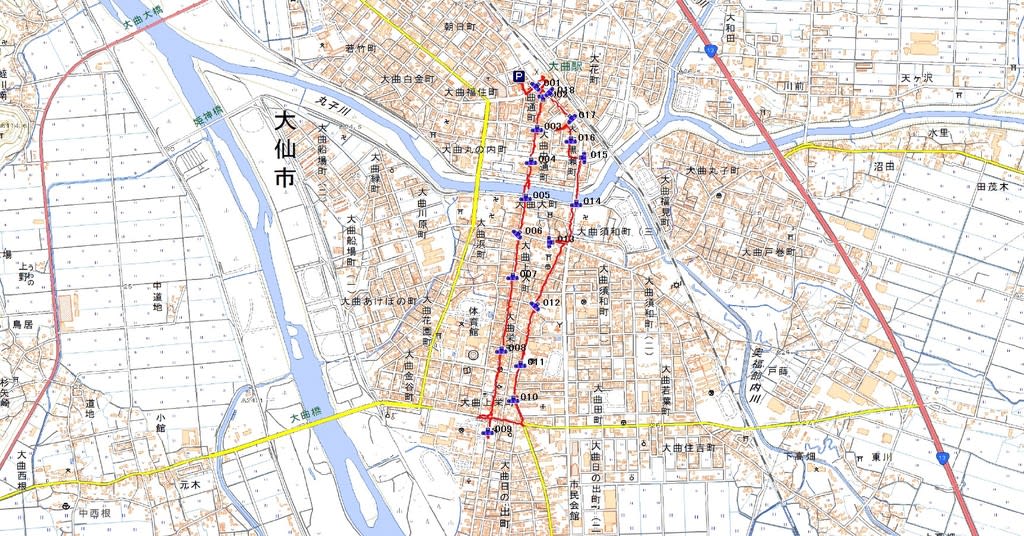

●歩いたログ(足跡)(道のり5.8km)

(以上の地図:国土地理院)

※ 市街地で見づらいですが、ご容赦願います。

「中通町」の十字路に至る。

(「中通町」の十字路から西を望む)

正面に「姫神山」を望む。突き当りに青い道路標識が見えるが、そこを左右(南北)に通る道は「大曲バイパス」が開通する前の「国道13号」(現在は「県道36号」)である。

道奥右側は多くの飲食店が入居する建物である。

十字路を少し過ぎたところで駅方面を振り返る。

📷004:「中通町」の「花火通り」

十字路の右手奥に「GURAN MART」(「タカヤナギ」)の文字が見える。通り右手の茶色のビルは「ペアーレ」、その上に「ルートイン」の緑の看板がのぞく。

「ペアーレ」手前の赤い看板が立つ白っぽい建物は衣料品店の「フジタ」で、子供の頃の記憶にもある老舗の店である。

さらに進むと、「丸子橋」のすぐ手前の右手に赤い鳥居とあり、その脇に白い標柱が立つ。

(「中通町」の御前井跡)

標柱には「御前井」と書かれている。写真を拡大して説明を読むと、「御前井とは藩主への献上水をくみ上げる井戸のこと・・。佐竹藩主が参勤交代時に・・大曲本陣に滞在し、その時は・・この御前井の寒泉を・・差し上げた。・・・。」とある。雪でよく分からないが、この奥に井戸があるのだろう。寒泉とは冷たい湧水のことらしい。

鳥居の奥に小さな社があり、さらにその奥に大きな昔風?の家が写る。

本陣は「丸子橋」を渡ってすぐのところにあった。

「丸子橋」の手前左手、川の沿いの遊歩道にも白い標柱が立つ。

(「中通町」の「土屋館」跡)

標柱には「土屋館(ドヤダテ)」とあり、説明によると「富樫氏」が1508年に築いた中世城館とある。「土屋館」は冒頭の方で書いた通り、この辺り一帯の旧字地名でもあった。

さらに説明には、「富樫氏」は14世紀の中頃、加賀国から隣町の「旧神岡町神宮寺」に流れ着いて(「流れ着いた」とはどういうことだろう)「富樫館」を築いて居住していたが、その後この地に移り、さらに1570年には「大曲」の「高畑」に「孔雀城」を築いて移り住み、国宝になっている「古四王神社」を建立した、とある。そういえば、「古四王神社」の辺りを歩いた(大曲を往く-3)時、「孔雀城」跡があった。こうした歴史と関係があるのかどうかわからないが、現在も「神宮寺」と旧「大曲」地域には「富樫さん」がいる。

写真のように、「丸子川」沿いにはりっぱな遊歩道が整備され、絶好の散歩コースになっているようだ。

(その4に続く)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます