ご訪問ありがとうございます。

本日の更新は、前回のバレンタインデーの小芝居の制作物についてのお話です。

今回もかなり長くてクドイい文章になりますのでお覚悟を。

しかも前後編とかもうね…反省しろもずめ。

『HAPPY TIME!vol.1』の後書きで、【チョコレートを持って意中の子に告白する】と言うバレンタインデーは都市伝説ではなかろうか…などと書いておりましたが。

実はこのお話、これとは別にもうひとつの都市伝説を再現したかったというのがあります。

自分は今、ここで皆様に問いたい。

6・3・3で12年(古い!)。学生時代に教師の許可無く、学校の屋上に上がった人はいますか?いたら正直に手を上げて下さい。先生、怒らないから。

…とまあ、悪ふざけはこれくらいにして。

どうでしょう。上がったことのある方はほぼほぼいらっしゃらないのではないでしょうか?

【放課後に教師の許可無く、生徒達がたむろする学校の屋上】

漫画やアニメーションではお約束と言っても良いシチュエーションですが、これまた自分の周りでは見聞きしたことがありません。

自分が学生の頃はまだ、珍妙な制服を着て煙草を吸ったり喧嘩をしたりする、所謂“不良”とよばれる輩が闊歩していた時代でしたが(当時でもすでに絶滅危惧種ではありました)、そんな彼らですら校内での生息場所は中庭や体育館裏で、屋上にいるところを見たことはないのです。

学校の屋上。黄金郷や象の墓場のように、伝説の場所と言っても過言ではないでしょう…って、いや、流石に過言やろそれは。

そんな幻の地を、どうやって表現するのか。中々に工夫のし甲斐がありそうです。

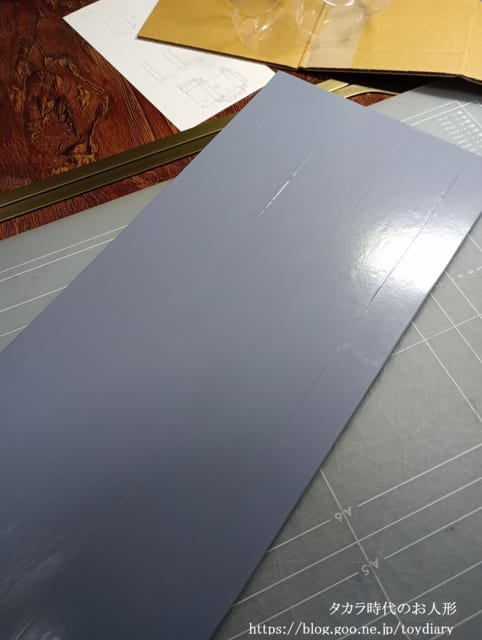

まずは床面。こちらはどこにでもあるタイルカーペットですが…

今回は裏面を使用します。屋上の防水シートっぽいでしょ。

…微妙に汚れているのがまた、屋外っぽいですよね。ははは…はぁ。

次にフェンス。セリアのこちらを6枚用意。

横向きにして上下2枚を結束バンドで繋いだものを3点作成、それを更に連結してL字に組みました。

パラペット(床面からの立ち上り部分の小さい壁)はフェンス下部ではなく、フェンスの外側、屋根部分の端になります。水捌けや死角を無くす為でしょうかね。

そしてドア。塔屋(階段室や機械室等、屋上部に設置される建物部分)に取り付ける、幻の地への出入口。何と大袈裟な。

補強の為に段ボールを芯材にして…

工作用紙で薄い箱を作って、段ボールを覆います。

あまり見る機会の無い屋上のドアですが、パッと思い付いたものは2種類。

・塗料でベタ塗りされた鉄扉

・型板ガラス窓の付いたアルミドア

公共性の高い大型施設だと前者が多いような気がしますので、今回はベタ塗りの鉄扉をチョイス。

校舎に付随するものですから実用重視、派手な色などは考え難い為…

こちらは何の変哲も無いビニールテープ。但し、通常のものより幅が広いです。

これを先程の工作用紙箱に全面貼り付け。

工作用紙を普通に塗ると、水分による凹凸も然ることながら、艶出しが大変です。

(エアブラシやスプレー缶のことは言いっこ無しですよ?)

ドアはあくまでも金属製ですので、その質感が欲しい。

こうして見るとビニールテープ独特の粘度や質感がベタ塗りの鉄扉っぽく見えませんか?

テープの継ぎ目も刷毛跡に見えます。見えますよね?見える筈。ほら見えてきた。強要するなって。

アルミドアの場合はこちらのアルミテープにする予定でしたが、今回は別の部分に採用します。

これも通常のものより幅広ですが…ぶっちゃけ、丁重な作業が出来るなら、アルミホイルの裏面の方が遥かに安くすむと思います。

ストローを切ってアルミテープをくるくる。ドアのヒンジ部分。

小さなな部品ではありますが、これもドアらしさを演出する大切なパーツです。

今回は屋外側の撮影になりますので、ドアクローザーはオミット。これを作るとなると、かなり面倒な作業になりそうでしたのでひと安心。

ドア本体を構成する最後のパーツは把手となりますが、これまた思いつくのは2種類で、ノブとハンドル。

このタイプの鉄扉は恐らくノブだろう…と決めたところまでは良かったのですが、ノブを作る上手い方法が思いつかない。

頭を抱えて唸っていたところ、唐突にもずめの相方(配偶者)がひと言。

「何かそれっぽいの作ろか~?」

…マジで?!

⇒To be continued

たしかに学校の屋上に行ったことないです。

私の場合はあまりに昔過ぎて校舎の屋上が行けるようになっていたのかどうかも思い出せません。

ドラマとかではよく屋上のシーンってありますが何も不思議に思っていませんでした(笑)。

前回の屋上のシーンとてもうまくできていてまさか全部もずめ様の手作りだったとは知りませんでした。

とても素晴らしいです!

こうやってバックヤードを見せて頂くのはうれしいですね。

こうやって見るとただただ頭が下がります。

こちらは何度も何度も物語に挑戦し,全て休止中。

(「休止中」と言う,うまい言葉があるので助かります)

実際はお蔵入り・・・・・・

4コマが精一杯です。

次回作,楽しみにしています。

おっと,プレッシャーをかけるつもりはありませんので

できるときにやっていただければ

ATAOのリンクありがとうございました☆

行く時は念入りに調べてから行ってみますね♪

今から楽しみです☆

今回の作成ブログ、凄すぎませんか⁉️

あのドアはてっきり買ったものかと思ってたら

なっなんと‼️作られたのですね‼️

まさかのダンボールと厚紙で

しかも、グレーのビニールテープや

ストローを銀のテープで巻いて…なんて

まじで発想が神がかってます‼️

私、工作は苦手なので

小物を作るのがイマイチ難しくて

まず、発想力がないので

つい買ってしまいがちなのですが…

もずめさんの作る発想力とクオリティーが

凄すぎて~見ててワクワクしちゃいます☆

また、あのブログ見直しに行っちゃいました☆

見れば見るほどすごい完成度だなぁって♪

カーペットの裏を使うという発想も流石です‼️

セリアのフェンスもオシャレでいいですね(*^^*)

今回のブログも

めちゃくちゃいい所で終わってて

続きが気になります☆

いつも楽しませて頂き

本当にありがとうございます☆

やはり美咲様も行ったことはありませんでしたか!

そうなんですよ。行ったことがある人の話を聞いたことがないのに、何故かアニメやドラマでは当たり前のように、屋上に集う学生たち。

それを不思議だと思わずに見ているのは、演出や脚本等で、何らかの説得力があるからかな?などと考えております。

今回の小芝居はこの『説得力をどう持たせるか』を意識して色々と作成しましたので、素晴らしいと言って頂けて嬉しい!

ちなみに自分も、学校の屋上に行けるのかはまったく覚えておりませんw

それどころか…屋上への入口があったのかすら、今も不明のままです。

自分自身もジャンルを問わず、他の方たちの制作風景を見るのが大好きですし、自分の制作記を楽しんで頂けるのもすごく嬉しいです。

といふぉと様に楽しんで頂けたら何よりです。

自分は逆に、4コマは難しいな…と考えておりまして。

ストーリー仕立てですと撮影の手間は増えるものの、自分の都合ですべての流れを決めることが出来ますが、4コマは起承転結に則って作る際、構成がしっかりとしていないと、お話として総崩れになることもありますので…

どちらも難しくはありますが、やり甲斐がありますよね。

実はお話だけは色々考えているのですが、セット作りが思い付かずに放置しているものも多かったりします。

マイペースで楽しみつつ、がんばりますね。

屋上のドア…種明かしをしてしまえば普通の紙工作ですので、特に難しいことはしていないのですが、こう言った工作はまさに『適材適所』と言う言葉がしっくりきます。

今でこそセリアやダイソーで素敵な小物を見てニヤニヤしておりますが、それ以前はホームセンターの資材売り場で、シートや角材を見てニヤニヤしている不審者wでした。

その経験がこう言った工作に生かされているのかもしれませんね。

セリアのフェンスはお人形さんやフィギュアの背景として使っている方も多いですが、組んで大きくしたり、他の背景と組み合わせたりすることで、今後他のシチュエーションにも使いまわせるかな?と、目論んでおります。

小芝居制作記、楽しんで頂けてるようで嬉しいです!

自分もいつも、kuumaron様のハンドメイドで楽しんでおりますよ~。

後半もまた、見に来て頂けますと幸いです。

まろんちゃん、お大事になさって下さいね。

まろんの事もお気遣い頂き

本当に嬉しく思います(*^^*)

ありがとうございます☆

まだ、口の中の傷が気になるのか

ご飯や草などはあまり食べてくれませんが

少しずつ食べてくれたらと思ってます♪

もずめさんの紙工作は、私の大好物です☆

(小芝居も…♡)

それに、とても勉強になります♪

写真のアングルがすごく絶妙で

あのリアルさは、どうやって出してるのか…

めちゃくちゃ気になります☆

後編も楽しみにしていますね(*^^*)

お疲れの出ないように

無理のないようにゆるゆる更新お願いします♪

まろんも、帰ってきてくれましたので

私もまた何か作ろうかな〜♪

まろんちゃん、元気に戻ってきて良かったです!

我が家にモルモット(うさぎさんと同じく常生歯です)がいた頃は牧草+かじり木を入れていたのですが、興味を持ってくれない子もいるみたいですし、歯のケアは難しいですよね…

大事な家族ですもの、本当に不安だったと思います。

kuumaron様もまろんちゃんと一緒に、ゆっくり休んで下さいね。

まろんちゃんが一日でも早く、ご飯をモリモリ食べられるようになりますように!

写真のアングル、褒めていただけて嬉しいです!

自分の場合、写真そのものが中々のピンボケぶりですので、実はあまり枚数自体は撮らないんですよ。

その分、コツ…と言うほどのものではないのですが、撮影前には頭の中の妄想を最大限にまで膨らませておいてw、如何に絵面をそれに近づけるかが鍵のような気がしております。