今回は、前世療法に関連して、「催眠」という不思議な現象をめぐっての一考察です。

◆催眠の誕生――メスマーの動物磁気説

催眠は、フランツ・アントン・メスマー(Franz Anton Mesmer 1734-1815)の「動物磁気」治療によって、近代の知の中に劇的に登場しました。メスマーは、決して「怪しげな魔術師」ではなく、ウィーン大学で物理学を学び、ニュートン物理学と引力の法則の研究に没頭しました。

メスマーは、同大学の天文学教授であったヘール神父が、磁石を手にし、患者の身体に直接触れない「按手」によって治療を行なっていた(このような療法はすでに広汎に存在していたようです)のを目撃、自ら研究を進めました。そして、磁石は必要ないことを発見し、「動物磁気」説を着想しました。

これは「あらゆるものに浸透する、磁気と結びついた稀薄な体液」を「手かざし」によって操作することで、いわゆるトランス状態が発生し、それによって治癒が達成されるというものでした。(ただしこの治療には「分利」と呼ばれる異常な痙攣状態が付随するとされており、この意味でメスマーの治療は現在言われる催眠療法とは異なっています。)

メスマーの教えを受けたピュイセギュール伯アルマン・シャストネは、メスマーの治療法をより洗練させ、多くの治療に従事しました。

彼は、「催眠による人格変換」様の事例を報告しています。それは、「近在で一番のうすのろ」と思われていたヴィクトールという小作農が、按手によって即座にトランス状態に入り、「これほど深みがあり、道理のわかった者を他に知らない」ような人格に変容し、しかもその状態の彼は、ピュイセギュール伯の心中の思いを読み取ることができたというものです(ブライアン・イングリス『トランス』)。なお、SPRの会長も務めたシャルル・リシェは、「ピュイゼギュールの名は、メスマーの名と同列におかれるべきである」と彼に高い評価を与えています。

またピュイセギュール伯の友人であったJ・H・ベテタン(元リヨン医師会長)は、独自に動物磁気の実験をし、ド・サン・ポール夫人という女性が、隣室にいる人物が口にした食べ物を当てるといった実験に成功したことを報告しています。

さらに、1816年に『動物磁気の批判的歴史』(A Critical History of Animal Magnetism)という書物を著わした植物学者ジョゼフ・ドゥルーズ(Joseph Deleuse)は、各地のメスメリストたちの治病事例を収集・調査するとともに、自らも実験を重ね、メスメリズムの被験者が、「遠隔透視」能力を示したりするなど、「肉眼を用いずに見たり、耳を介さずに聞いたり、思念を読み取ったり、時間をきわめて正確に察知したり、さらに驚嘆すべきことに未来を予言する」ことがあったと報告しています。しかも、このような現象は、相互に情報の行き来がなく、言語も異なるいくつもの国において報告されているので、相当の客観性があると主張しています。ちなみに、ドゥルーズは、日常的な疾患は患者を軽いトランスに導入するだけで改善すること、トランスに入った一部の患者は幼児期に遡り詳細な出来事を想起できること、また、あるトランス状態の患者に、ある洋服を着て、ある時刻に再び来るように指示すると、覚醒時にそれを記憶していないにもかかわらず、それを指示通り実行したという事例も報告しています。つまり、「年齢退行催眠」と「後催眠暗示」とが、この時点で発見されているのです。

しかし、メスメリズムに対する非難は、当時隆盛を始めた科学主義唯物論と実証主義の思潮によって熾烈となり、1840年に、アカデミー・フランセーズは「動物磁気は偽りであり、これ以上調査の必要はない」と結論しました。

◆心理療法としての催眠

1843年に、スコットランドの外科医ジェイムズ・ブレイド(James Braid 1795‐1860)の『神経催眠学』が刊行され、「催眠(hypnotism)」という概念が確立しました(ただしこの命名は以後も続く誤解の元凶となったことも否めません)。ブレイドは、メスメリズムのトランスは、按手によって「磁化」した物質などを使うことなく、明るい物体を見つめさせ、気持ちを鎮めることで、誘発できることを発見し、これを神経生理学的な作用だと主張しました。

ブレイドは、トランス下での高度に超常的な現象には遭遇しなかったようですが、患者が、背後に置かれた物品を感知し、描写するというような事例には出会っていました。しかし、彼はこれを「極度の感受性の高進」と説明しました。ブレイド説は、フランスのサルペトリエール病院のシャルコー(Jean Martin Charcot 1825-93)や、ナンシーのリエボー(A. A. Libault)、ベルネーム(H. Bernheim)に影響を与え、催眠は、当時の心理治療の有力な技法となっていきます。シャルコーは催眠をヒステリー患者のみがかかる、一種の誘発性発作だと解釈しましたが、フランスの医学界に催眠を認めさせるという大きな功績を残しました。ベルネームは、催眠とは施術者との関係に注意が集中した、特殊な形態の睡眠であるとしました。

さらに催眠は、フロイトの精神分析を生み出す母胎ともなりました。

ウィーンの医師ブロイアー(Josef Breuer 1842‐1925)は、 1880年代初頭、有名な「アンナ・O」という女性患者の治療の中で、催眠状態(このケースでは誘導なしの「自己催眠」)が過去のトラウマを想起させ、それによって症状が消失したという体験をします。これにヒントを得たブロイアーは、主にヒステリーと呼ばれていた患者が、催眠状態でトラウマを探り出し、それを意識化させ、抑圧されていた感情を解放させることで、症状を消失させる方法を考案、これを「催眠浄化法」と名付けました。

この説に触発されて、ヒステリーの研究に乗り出したのがフロイトです。フロイトは、当初はブロイアー流の催眠を用いていましたが、なぜかその後これを捨て、「自由連想法」という独自の療法を編み出すことになります。

◆催眠と心霊研究

心理学がこのように催眠を「非超常化」しようとしている一方で、「死後存続」研究の側も、催眠を積極的に探究しようとしていました。

1882年に設立された心霊研究協会は、その目的の6つの第2に、

「痛覚の鈍麻とされるものを伴う催眠現象および、いわゆるメスメリズム的トランス状態の形態、透視その他の関連現象の研究」

と挙げています(“Object of the Society”by Society for Psychical Research, Proceedings of the Society for Psychical Research, 1882, 1, 3-6)。

そして、初期の同協会会報 PSPR には、催眠状態で起こる透視などの現象を研究した論文がきわめて頻繁に掲載されています。また同協会の設立中心メンバーのフレデリック・マイヤーズは、大著『人間個性とその死後存続』の第5章を催眠に当てています。

また、近年広まった「前世退行催眠」も、フランスを中心にすでに試みられていたようです。イアン・スティーヴンソンによると、「この種の〔前世遡行という〕催眠遡行の実験は、19世紀半ばにヨーロッパで行なわれたのが最初である。こうした実験は20世紀初頭にA・ド・ロシャスの活動や刊行物を通じて、ある程度の人気を博していた」とされています(『前世を記憶する子どもたち2』日本教文社、2005年[2003]、107頁)。このあたりには再生を積極的に説いたカルデックのスピリティスムの影響があるかもしれません。

しかし、その後長い間、催眠研究は、サイキカル・リサーチ/超心理学とは全く独立した心理学・医療の主題として扱われるようになりました。笠原敏雄氏は著書『隠された心の力』(春秋社、1995年)の中で次のように述べています。

《心霊研究から見てそれが適切な処置であったかどうかはわからないけれども、医師たちから(少なくともシャルコーが登場するまでは)長期にわたって拒絶され続けていた催眠研究にとっては、幸いだったと言えるかもしれない。他の分野の科学者から異常に強い攻撃を未だに浴び続けている心霊研究や超心理学とは違って、最終的には、何ら妨害を受けることなく研究が続けられるようになったからである。しかし、これも偶然の結果ではなく、何らかの必然かもしれない。》

つまり、催眠は、いわゆる“オカルト”的なものではなく、心理的な通常現象であり、唯物論に反するものを徹底的に排除する現行の科学の枠内に、充分とどまるものだという意見形成がなされていったわけです。なぜそのようなことが起こっていったのかは不明ですが、単純に見れば、超常的なものだと考えるには「心理的抵抗」が働き、だからといって全体を捨て去るには魅力・効力が大きかったということでしょうか。それとも別の「何らかの必然」があるのでしょうか。

◆催眠は定義不能

さて、このように、紆余曲折を経、医学・心理学や超心理学などの実証的な学問の対象にもなってきた催眠ですが、それでは、催眠という現象の本質が明らかになったかというと、実はまったくそうなっていません。これは催眠療法家、研究者、誰もが認めていることです。

日本の催眠療法の大家であるN教授は、ある催眠講習会で、“催眠に関する、(自らの)「無意識的努力」などの説明理論は、どれも一種の方便であり、催眠の真実とはほど遠い。そのような理論にひっかかってああだこうだと議論している人々は、催眠の本質に迫ることはできない”と(いささか身も蓋もない)発言をしています。

催眠が、ある種のリラックス状態と関係していること、施術者と被験者との間に信頼関係(ラポール)が確立している必要があること、そして精神の集中状態を必要とすることなど、外側から催眠の成立条件を述べることはできますが、いったい、催眠中の被験者の「心の中」で、どのようなことが起こっているのかは、まったく解明されていません。

日常的な心理規制(特に「そんなことは無理」とか「はずかしい」といった規制)が一時的に解除され、暗示に応えようとする内的努力がかなり自由に発現される状態だ、と言うことができても(軽度の催眠とそれによる軽度の心因症状の軽減はその程度でも説明が可能になるかもしれませんが)、それはまだ、催眠の本質を説明したことにはなりません。

なぜなら、催眠には、そうした通常的な心の働きを超えた事態を実現させる潜在的力が含まれているからです。説明理論は、単に数十年前の記憶の細部を想起できることばかりではなく、透視やテレパシー、自己の身体状態を超常的に変化させる能力(自己生体PK)、さらには「前世」や「異界」を見る能力までを、説明できるものでなければならないからです。

ジョン・ベロフは、そのあたりのことを、『The Existence of Mind』(1964)の中で次のように述べています。

《あえて私見を言えば、催眠は、単なる心理現象ではなく、ある種の超常的要素をもふくんでいるのではなかろうか。このような発言をすれば、特に、悲惨でありいかがわしくもあった初期の催眠時代に照らして考えれば、多くの者から、話にもならない時代への逆行と見なされることはまちがいないであろう。それでも私は、これにまつわる全ての事実群を、生理学用語や“被暗示性”ないしは“選択的注意”といった正統的な心理学的概念で完全に説明できる可能性を疑っている。……催眠は、実際に、われわれが自らの生体に超常的に影響を及ぼしている数少ない事象であることがわかるかもしれないのである。》(笠原敏雄『隠された心の力』131頁より再引用)

◆催眠と超常現象

ここで改めて、催眠の中で起こる超常的現象について、おさらいをしておきましょう。

まず、催眠では、被験者にESP(超感覚的知覚)が発現するケースが非常に多くあります。透視、味当て(見えない場所にいる別人が食べたものを当てる)、思念伝達などです。これらはメスメリズムの流行当初から、頻繁に報告されています。

アカデミー・フランセーズが1826年から31年にかけて、メスメリズムを対象に行なった調査では、次のような「病気当て」の事例が挙げられています。

ある医師が観察したセリーヌという女性のケースでは、トランス状態に入ると、「医学知識がまったくなかったにもかかわらず、患者たちの病気を正確に診断したうえ、適切であることを医師たちが認めざるをえない処方すら行なったのである。ある患者の場合、この女性は、主治医と異なる診断を下していた。ところが、その後まもなくその患者が死亡し、検死が行なわれた結果、セリーヌの診断の方が正しかったことが判明したのである。」

「時刻当て」と呼ぶような事例もあります。

イギリスの医師ミルン・ブラムウェルは、1人の女中に、“後催眠暗示”を与え、一定の時刻に、紙に十字を描き、時計を見る前に自分の思った時刻を書き付けるよう指示しました。すると、その女中は(当然、催眠から覚醒し、指示があったことは忘れているわけですが)、320分から7200分まで、様々な時間経過後に、正確に指示通りに十字を書いたのみならず、ある時には、友人が時間を教えたのに対して、その友人の時計が4分遅れていることまで指摘しました。(時計を見ずに正確な時刻がわかるという能力は、催眠だけでなく起こるようで、本来人間が持っている能力なのかもしれません。「明日何時に起きる」と決めると、きっちりその時刻に目を覚ますことができる人は時折いるようです。)

なお、完全に超常的とは言えませんが、催眠中に計算能力や記憶能力、判断能力などの知能が異常に高進するという報告も非常に多くあります。先に述べたピュイセギュール伯の「うすのろ」ヴィクトールの事例などもそうですが、ブラムウェルも、前述の時刻当てをした女中が、催眠の中で一度ないし二度、本人に読み聞かせた複雑な数字の系列を、その後の催眠の中で正しく想起したことを報告しています。

次に、催眠において顕著なのは、被験者が自己の身体をコントロールしたり、変化させたりするという事例です。

その顕著な例は、「無痛暗示」です。これは痛みを感じなくさせるというもので、現在も「催眠深度」の測定の一方法として行なわれることがあります。

前述のアカデミー・フランセーズの調査では、次のようなケースが報告されています。「ある開業メスメリストは、乳癌の切除手術のため、プランタン婦人という64歳の女性に、数日にわたって処置を施した。この手術は、外科医の執刀により、わずか12分で修了した。手術が成功する見込みについて戦々恐々としていた夫人は、その間、執刀医と穏やかに会話を交わし、痛みを感じている様子はなかった。傷口の処置が終わった時、夫人はトランスから目覚めた。その時点で初めて、強い不安を感じていた手術が、自分の気づかないうちに行なわれていたことを知り、感情が高ぶったため、しばらくの間、夫人をもう一度“磁気催眠”に戻さなければならないほどであった。」(『トランス』69-70)

催眠のこのような効果はかなり絶大なものでしたが、その後、麻酔薬が発明されると、「無痛暗示」は無用なものとなってしまいました。

「無痛」に代わって注目されたのは、「熱感の消失」と「火傷」の防止です。1970年代のアメリカ西海岸では、「火渡り」が流行し、真っ赤に焼けた炭の上を、多くの人が裸足で歩き、「心の力」の不思議さを体験していました。

また、テュレイン大学医学部外科学準教授ダブニー・ユーインは、700度の熔けたアルミニウムの中に足を入れてしまった患者を催眠誘導し、通常なら当然切断せざるを得ないところを、皮膚の損傷だけにとどめたケースを報告し、火傷が起こってから一、二時間のうちに適切な催眠誘導を行なえば、「まるで火傷などしなかったかのような反応を起こさせることができる」と主張しています(Playfair, If This Be Magic, 1985)。

火傷の症状を心がコントロールできることは、早くから知られていました。1880年代、リエージュ大学哲学科教授ジョゼフ・デルブーフは、一種の“管理実験”を行なっています。「催眠をかけた女性被験者に、左腕だけが痛いという暗示を与えながら、真っ赤に焼けた鉄鏝(こて)を両腕に当てた。まさしく被験者は、左腕の痛みを訴えた。そこでデルブーフは、被験者の両腕に包帯を巻いた。翌日、包帯を外してみたところ、左腕に水疱ができていた。右腕には、鏝の輪郭は認められたものの、水疱はなかった。暗示は痛みを軽減させたのみならず、ふつうなら火傷に伴って発生したはずの症状の発現を抑制したのであった。」

痛みや症状の消失は、もっと積極的に「治癒」という形を取ることもあります。「いぼ」が「おまじない」つまりは催眠で治癒することは、古くから知られてきたことですが、通常は治癒不能とされている皮膚病が治ってしまったケースもあります。

《ロンドンにあるウィーン・ヴィクトリア病院の麻酔医であるアルバート・A・メイソンは、疣贅(ゆうぜい=いぼ・こぶ)を催眠暗示によって除去する経験を積み自信を深めていた1951年に、15歳の少年の麻酔を外科医から依頼された。少年の両腕は、数千にものぼる黒く硬いいぼ状のもので覆われていた。あらゆる治療が失敗に終わっていたため、その外科医は胸部の皮膚を両腕に移植することを考えていたのであった。その皮膚病を重症の疣贅と勘違いしたメイソンは、試しに催眠療法で治療させてほしいと申し出た。……許可を得たメイソンは、少年を催眠誘導し、「右腕のいぼは小さくなって死に、下からきれいな皮膚が出てきます」という暗示を与えた。すると一週間後には、右腕が8割方きれいになっていたのである。それを見たメイソンは喜んだものの、さほど驚きはしなかった。ところが、それを見た外科医は仰天した。その皮膚病は、それまでいかなる治療によっても好転した症例のない先天性の魚鱗癬様紅皮症だったからである。その後、6週間にわたり残りの部位の皮膚病を催眠療法で治療した結果、7割方の症状が消えた。》(イングリス『トランス』)

また、催眠下でしかるべき暗示を与えると、アレルギーを起こすはずの食物を摂取しても何らの変化も起こらないといった現象もあります。

このような現象は、一種「生体PK」つまり、「思い」によって生体を変化させる現象と捉えることができます。(「偽薬効果(プラシーボ効果)」も同様に、思いによって生体に変化が起こる現象だと考えられます。)

◆さらに「高度」な現象

催眠が、ESPやPKという「心の超常的能力」に大いに関係していることは明白です。しかし、問題はそこにはとどまりません。ESPやPKをさらに超えた領域、つまり「霊」の領域にも、催眠は密接な関わりを持っていることが、明らかになってきています。それは、「前世療法」という形で近年注目されてきたものです。

すでにこのことについては、本会ホームページの各論編「死後存続証明の新たな展開」で述べられていますので、詳しくは論じませんが、端的に言えば、催眠によって、ある人々は、「前世」や「中間世」の記憶を甦らせることができるのみならず、現時点で「中間世=霊界」へ移行し、指導霊的存在と対話をすることができるのです。つまり、催眠によって、人は霊界と交渉ができるわけです。

霊界と接触すること、霊と対話すること、それは古来、宗教が祈りや瞑想・荒行などという行法で真剣に求めてきたものです。それが催眠によって(限定的であれ)可能であるとしたら、催眠の世界は、もっと真剣に究明されるべきものとなるのではないでしょうか。そして逆に、宗教的行法の真実は、人間の心の隠されたメカニズムという視点から、再考察される可能性もあるのではないでしょうか。

◆催眠を取り巻く抵抗反応

しかし、催眠をめぐっては、様々な心理的抵抗が見受けられます。正統なアカデミシャンは、催眠の「超常的側面」を一切捨象し、あるいは催眠自体を蔑視します。

このあたりのことを、笠原敏雄氏は前掲書で次のように述べています。

《催眠の場合には、“気”という概念と同じく、現象として認める研究者は多いけれども、その本質については、唯物論の枠組みの中でしか検討されない傾向がきわめて強く見られるとも言える。》

大方の人々は、催眠に関連して説明しにくい現象が発生しても、「それは催眠だから」とか「暗示に過ぎない」といった言い方で、それ以上の探究を打ち切るのです。このことは、すでにフレデリック・マイヤーズが、『人間個性とその死後存続』において、暗示や自己暗示という言葉は、「われわれの無知を包み隠す単なる名称」(1-153)と述べているように、この百年以上、変わらず続いている事態です。

これは、「死後存続説」「霊魂説」への忌避反応と同じ構造です。一般大衆は、好奇心と反発・警戒心の両義的な反応を(個人的にであれ集合的にであれ)見せます。知識人を自称する人々、正統科学を自称する人々(とはいえ精神医学や心理療法が科学と言えるかはかなりあやしいものですが)は、おおむね催眠に対してかなり強固な反発・軽蔑を持つわけです。このことは、逆に、催眠が「霊魂説」などと同様、人々の強固な心理的抵抗を引き起こすほどの「何か」を秘めていることの証左とも言えます。

もちろん、催眠は「高度な」現象を伴わなくても、それなりの効用があります。軽度の催眠状態で、精神的な落ち着きが得られたりすることはもちろん、心身症状が軽減したり全治したりすることもあります。催眠を、神秘的なものとせず、危険のない手軽な「心身調整法」と捉えようとするのは、ある意味ではきわめて実利的なことです。「正統な」催眠療法家が、「神秘的催眠観」を排除し、何とか多くの人に役立つものにしようと努力していることは、それなりに意義深いことなのかもしれません。

しかしながら、催眠が、私たちにはまだ把握できない心の謎を、数多く秘めたものであることは否定しようがありません。「催眠には特別なところ、神秘的なところはありません。そんなことは無用です」と言っている人たちは、溺れてはいけないからと綱を張って浅瀬だけで泳いでいるようなもの、と言えるでしょう。「これで十分健康にはいいのですよ。危険なところへ行ってもしょうがありませんよ」というわけです。しかし、その向こうには深い海があります。しかもそこは未知の真理が眠っている海なのです。

最新の画像[もっと見る]

-

【雑報】ウィルスの不思議

12年前

【雑報】ウィルスの不思議

12年前

-

【雑報2点】異才の詩人・写真家/無限の夢

13年前

【雑報2点】異才の詩人・写真家/無限の夢

13年前

-

【「私」という超難題】(15) 世界への意志

13年前

【「私」という超難題】(15) 世界への意志

13年前

-

【雑報】スペインのトンデモ修復が世界を抱腹させている

13年前

【雑報】スペインのトンデモ修復が世界を抱腹させている

13年前

-

【雑報】スペインのトンデモ修復が世界を抱腹させている

13年前

【雑報】スペインのトンデモ修復が世界を抱腹させている

13年前

-

【雑報】スペインのトンデモ修復が世界を抱腹させている

13年前

【雑報】スペインのトンデモ修復が世界を抱腹させている

13年前

-

【雑報】丸山桂里奈さんが撮った写真が話題になっているけれども

13年前

【雑報】丸山桂里奈さんが撮った写真が話題になっているけれども

13年前

-

【おまけ】憑霊による外国語書記

13年前

【おまけ】憑霊による外国語書記

13年前

-

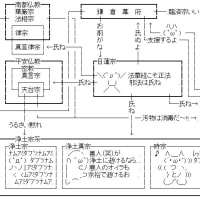

【ワロス】2ちゃんVIPの仏教相関図が面白い

13年前

【ワロス】2ちゃんVIPの仏教相関図が面白い

13年前

-

【拾いもの】三つ鳥居の謎

13年前

【拾いもの】三つ鳥居の謎

13年前

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます