《神秘家たちは内在の神について語るが、これは誤った考え方である。〈神〉ということばは、〈至高精神〉、全生命の背後にある〈一大観念〉、純粋思念という観点からみた〈全体〉、つまり、存在の一部始終が一つの心的概念として生み育てられているところの〈本源〉を意味するのである。宇宙におけるあらゆる行為、あらゆる思考、あらゆる事実、あらゆる部分がこの〈全体〉の中に含まれている。その中にこそあらゆるものの最初の概念が存在する。神秘家たちがこれを称して彼自身の内なる神なぞと呼ぶことは、途方もない戯言(たわごと)なのである。》(『不滅への道』第一章)

マイヤーズ通信はばっさりと言っていますが、宗教的探究者が神秘主義に傾斜し、「内的体験」へ向かうのは、ある種やむを得ざる道ではないかと思います。

特に、この2000年余の人類の宗教史は、「霊界との断絶」という大きな流れの中にありました。人間は、個人性や物質への知識という「成果」を得る一方、霊界・霊的存在との直接的交渉は不能になっていきました。

仏教もキリスト教も、この大きな流れに加担しました。

仏教は「死後世界を含む輪廻界全体を超越する」ことをめざしました。そのためには、自らの心を知り尽くし、無明を断滅することが必要だと述べ、超越世界への視線・言及を抑止しました(「無記」)。

初期キリスト教は、「もうすぐやってくる神の審判」を強調しましたが、ユダヤ教に先祖返りすることで、その「神の国」が死後世界であることを隠蔽しました。国教化以降のキリスト教は、霊界および霊的存在を極端に狭小化し、そのアクセス権の独占を宣言することで、霊界・霊的存在との直接交渉を弾圧しました。

その代わりに、仏教もキリスト教も、宗教の「内面化」を強調しました。仏教はすべての問題を「我欲・妄執」の問題としました。キリスト教はイエスの反律法主義・罪の内面化――「お前ら姦淫姦淫と騒ぐが、エロい気持ちで女を見るのも同じだろうが」――を受け継いで、内心の信仰を最重要の問題としました。

かつては、儀式(祭り)をすることで、霊界・霊的存在は「そこに」立ち現われました。司祭者や巫女のみならず、参与者はカミや死者霊を「そこに」見たわけです(今でもごく一部ではこうした営みはあります)。

しかし、それは「なぜか」不能になっていきました。人間は自ら独り立ちし、巨大な物質世界と対峙することになりました。科学が発達するはるか以前から、人間は、ごくわずかな達人や特殊能力者を除き、自らの外に「モノの拡がり」しか見なくなったのです。

そうした中で、「超越世界」との交渉を持つには、自らの内面を頼るしかありません。内的体験の中に霊界や霊的存在が、顕われ、語りかけることを待つしかなくなったわけです。

これはある意味では仕方ないことです。霊的感覚機能は霊的身体(エーテル体)に帰属するものであり、これが十全に働くためには、物質的感覚機能=肉体の活動がある程度抑制され、エネルギーや意識志向がそちらに奪われないようにしなければなりません。そのためには、意識志向を外界から内面へと向ける必要があるからです。

ところが、この「内面の探究」も、位相の変化が起こったようです。そこでは、個人性の強化、つまり個人の心の内容量増加と独立化があったものと思われます。これはもともとヒトの進化過程の必然でした。ネコやイヌやイルカが豊かな内面を持ちながら、「集合魂の出店」というあり方を保持しているのに対し、ヒトは集合魂(類魂)からの独立性を強めていったわけです。

この個人性の強化によって、内面の探究も、豊かなものになりました。感覚、感情、思考、直観、すべてが個人の独創的な達成となり、それらを吟味し、分析し、組み立て直すことは、個人の創造の歓びを味わえる「至福の泉」となりました。

古代グノーシスが提唱した「霊・心・体」の三重構造とは、まさしくこうしたヒトのありようを的確に表現するテーゼでした。余の生物は霊と体でできているが、ヒトは心という中間物があるのだと。そしてヒトが生きることは、もっぱら心を生きることなのだと。

脱線しますが、この「個人性の強化」の、日本における先駆的文学表現を、私は大伴家持に見ることができるように思います。

「うらうらに照れる春日(はるび)にひばりあがり心悲しも独りし思へば」(19-4292)(千人万首より)

古来名作と賞されるこの歌は、近代歌人のものとしても何の違和感もなく、万葉の古代歌謡世界、たとえば額田王の

「熟田津(にきたつ)に船(ふな)乗りせむと月待てば潮もかなひぬ今は漕ぎ出でな」(1-8)

「三輪山をしかも隠すか雲だにも心あらなも隠さふべしや」(1-18)

といった「物象(自然)との連続性」(ある言い方をすれば「呪術性」)をたたえる歌と比べると、その「個人の独立(断絶)感」が際立っているように思います。

万葉集は8世紀末という驚くほど早い時代に成立したもので、そこに家持のこの歌のような表現があることは、さらに驚きです。(なお、天皇の歌も最下級兵士の歌も並収するという他の文明では考えられない平等主義を示したことでも驚くべき書です。日本文明はすごいです。)

閑話休題。

内的世界の探究は、霊的世界・霊的存在との接触を求めるものではなく、「心」のありようの探究となっていきました。

この趨勢は、仏教において顕著になります。ブッダ自身が、心は何から成り立っているかを仔細に観察し、後に十二因縁としてまとめられるような教説を提唱しました。その後の仏教は、最終的に唯識思想という巨大な体系にまで発展する「心の学」を作り上げたわけです。

つまり、仏教は、「内的探究」の宗教となった。そして禅あるいは止観という瞑想を基本に置いた。

瞑想というものは、古くからあったものでしょう。そして仏教以前の瞑想は、「心の探究」ではなかったはずです。それは、端的に言えば「脱魂」(体外離脱)をめざすものだったでしょう。

脱魂をめざす行為は、古態的土着宗教にはよく見られます。ネイティブ・アメリカンの踊りや麻薬服用などはその典型ですし、古神道の「籠もり」にもそういった側面はあったでしょう。もちろん、仏教の中にも「脱魂」をめざす行法はあります。回峰行や不眠不休の読経など苛酷な身体行もそうでしょう。実際、『日本霊異記』には、修行中の脱魂体験を記したものがいくつかあります。

脱魂というのは、霊体が肉体から離れることで、霊的世界や霊的存在と接触することができます。神々(高級霊)と対話・交渉したり、死者霊を捕まえて引き戻したり、未来を予見したりすることが可能になるわけです。

ところが、仏教系の瞑想は、中途半端な脱魂志向を排除しました。禅が霊的世界や霊的存在との接触を「魔境」と表現したのは、その象徴的な例です。

こうした志向性は、ブッダ時代に遡るものでしょう。古い伝承では、ブッダは「無所有処定」「非想非非想処定」の瞑想を学び、卒業したとされています。「何ものも捉えない」こと、さらには「主体さえも存在しない」ことをめざしたということです。これは、霊界・霊的存在との接触を否定し、それを超えた境域、人間の認知力では不可測な境域をめざすということです。仏教の「急進究極志向」がよく表われています。(ただし、ブッダは「自分の過去生や衆生の輪廻の姿を見た」と言っており、そうしたことが明かされる霊的世界を体験したと思われます。)

こうした「究極の体験」が可能なのか否かは、わかりません。私は上座部系の瞑想でこうした境域に達したと言う人とお会いしたことがあります。嘘を言っているわけではないでしょうから、たぶんあり得るのでしょう。

ただ、それを「脱魂」と言えるかというと、疑問です。スピリチュアリズム霊学で言えば(仮にマイヤーズ通信の霊界情報で言えば)、生きている者の魂が、通常の死後世界である幻想界やその上の形相界を超えて、高級霊界である火焔界や光明界へ行くことは、まずあり得ないと言わざるを得ません。また、仮にそうした高級霊界を覗くことができたとしても、それは通常の魂の知性では把握することができないし、かといってそれを「無」と捉えることもできないように思われます。

つまり、仏教の瞑想は「脱魂」志向のものではないということになります。

では、何なのか。それがめざしているのは純粋に心の働きの「一状態」ということになるでしょうか。対象を対象として捉えない、認識する主体も存在しない、そういった「心の状態」?

まさしく究極の神秘主義です。「われ生くるに非ず、キリストわが内にありて生き給うなり」などといった生半可な状態を超えて、「われもなしキリストもなし」ということでしょうか。

もちろんこれは説明も形容もできない神秘中の神秘で、その境地を体験した達人のみがわかることなのでしょう。「それは一瞬の体験ではないか」「戻ってきて何が変わるのか」といった論議をしてもあまり意味はないものかもしれません。体験した者だけが語れるものであり、究極的には体験した者しかわからないものであり、後は体験した者がどれだけのリアリティをもって語れるか、聞く側がどれだけのリアリティを感じられるか……神秘主義というものはそういうものでしょう。

ひとつだけ、問うておきたい疑問があります。

それは、「究極境域へ行かない瞑想――おそらくは大半の人はそれにとどまるでしょう――は、何を経験するのか、どういう意味があるのか」ということです。

最新の画像[もっと見る]

-

【雑報】ウィルスの不思議

12年前

【雑報】ウィルスの不思議

12年前

-

【雑報2点】異才の詩人・写真家/無限の夢

12年前

【雑報2点】異才の詩人・写真家/無限の夢

12年前

-

【「私」という超難題】(15) 世界への意志

12年前

【「私」という超難題】(15) 世界への意志

12年前

-

【雑報】スペインのトンデモ修復が世界を抱腹させている

12年前

【雑報】スペインのトンデモ修復が世界を抱腹させている

12年前

-

【雑報】スペインのトンデモ修復が世界を抱腹させている

12年前

【雑報】スペインのトンデモ修復が世界を抱腹させている

12年前

-

【雑報】スペインのトンデモ修復が世界を抱腹させている

12年前

【雑報】スペインのトンデモ修復が世界を抱腹させている

12年前

-

【雑報】丸山桂里奈さんが撮った写真が話題になっているけれども

12年前

【雑報】丸山桂里奈さんが撮った写真が話題になっているけれども

12年前

-

【おまけ】憑霊による外国語書記

12年前

【おまけ】憑霊による外国語書記

12年前

-

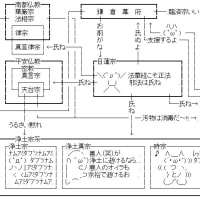

【ワロス】2ちゃんVIPの仏教相関図が面白い

12年前

【ワロス】2ちゃんVIPの仏教相関図が面白い

12年前

-

【拾いもの】三つ鳥居の謎

12年前

【拾いもの】三つ鳥居の謎

12年前

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます