早速ですがD51 498を常点灯化すべく分解します。

まずは上回りを外した状態。

LEDは白色LEDで、フィルターをかけて電球色にしているようです。

ウェイトをどかしてフライホイールに挟まれたストッパーを外します。

ウォームギアが顔を出しました。

さらに今度はモータのストッパーを外します。

このモーター、携帯のバイブ用かと思うほどの小ささ!

それでいてコアレスモーター且つ耐圧12Vとは驚きの性能です。

フライホイールも外します。

ここまで分解してようやくライト基板が外せました。

基板の足のような部分をキャブ方向へ押すとこのように外れます。

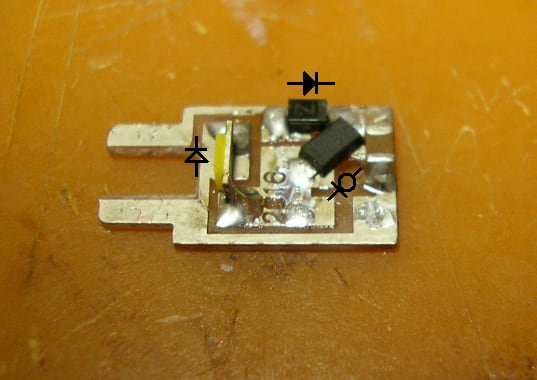

元の基板です。

コンデンサは実測で1.2μFでした。

部品を半田吸い取り線を利用して外します。

そして赤線の部分のパターンをカットします。

新たに載せる部品はこんな感じ。

すべてチップ部品でないと収まりません。

上の部品達を極性に注意して半田します。

この時点でテスターを使用して短絡等がないかチェックしておきます。

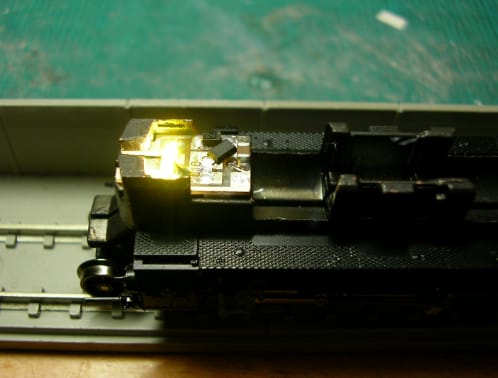

問題がないようなら基板を動力ユニットに取り付けて点灯させて見ます。

写真では黄色っぽく見えますが、正面からみるとちゃんと電球色です。

これは使用したチップLEDの特徴のようで中心以外は黄色っぽい発光をします。

導光材は中心にあるので問題ありません。

分解の逆の手順で組み立てていきます。

モータカーバーはモータを付けてから動力にはめるほうが取り付けやすいです。

組み立てが終了したら線路に載せてみます。

デジカメのホワイトバランスが変ですが、しっかりと点灯しています。

しかし、以前述べたように自作パワーパックだとモータの起動電圧が低すぎるせいか目盛り0でも動き出してしまいます。ならばとトミックスのN-1000を使用してみましたが、こちらは走り出しと同時に点灯し始めます。明るさは一定なのですが…

というわけで上の写真も動かないように固定しながら撮影したものです。

モーターにかかる電圧を減らすなどの工夫が必要みたいです。

はじめまして

ご質問の件ですが、本文中のD51はカトー製になります。