石の民「君は星星の船」第7回

作 飛鳥京香(C)飛鳥京香・山田企画事務所

http://www.yamada-kikaku.com/

『私は石の男だ』

驚きがミニヨンの心に走った。

「えっ、石の男ですって、信じられない」

『事実、君に話し掛けているだろう。君はなんという名前なのだ』

「私はミニヨンよ」ミニヨンは思わず自分の名前を答えていた。なぜなんだろう。この気

持ちは。

『そうか、ミニヨンよ、私の心底にこい』

心底ですって、ばかなことはいわないで、何故、あなたの心底に。大体、石の男に心底な

んてあるのかしら。

ここ樹里の人々は訓練すれば、他人の心底にいく事ができる。もぐりこんだ本人の心は

「分心」となり、その場所、「心底」にいる。その場所で、分心は本人と同じようにものを

見、言葉を発するのだ。しかし、その分心が、他人の心底にいっている間、分心の本体は

何も見えず。考えずその場所にいる。この体は幽体と呼ばれる。

『君はアルナににているな』

「アルナって」

『私の古い知り合いだ。君が私の心底にくるのがいやなら、私からいこう』

「何ですって」

■宗教の中心地樹里には、この「石の壁」と「石の男」を管理する祭司委員会が存在する。

祭司は代々世襲され、祭司職はこの樹里の里ではハイクラスを意味する。

樹里の町中からも、巡礼たちの騒ぎを聞き付けて、多くの人々が走り出てきて、石の男

を見あげていた。

「たいへんなことになったなあ、アルク」

知り合いの、ガントが汗をふきふき話しかけてきた。ガントはあせっかきだ、

たぶん、店のほうから、騒ぎを聞き付けて駆けてきたのだろう。

ガントの姿をみれば、心配性のようにはみえない。

この里の者には珍しくまるまる太っている。

アルクと同じくらいの身長だ

が、体重は2倍はあるだろう。ほおひげとあごひげが、チュニックとよくマッチしていた。

「しかし、ガント。この事件で、樹里にくる人々が増えるとすれば、お前の店の収入があ

がるではないか」

アルクはいやみをいった。ガントは妻のモリに巡礼向けのスーベニアショップをやらせ

ている。

この店の売上が、たいした金額になると、アルクはきいていた。ガントのチュニックは

特別じたてといううわさだ。その生地は遠くの商工業都市ヌーンからとりよせているとも

いわれていた。

「我々では手がでない。マニさまに報告しょう」アルクが言った。

「そうだ。マニさまがどうするか決めてくださるだろう」ガントが言う。

「さあ帰るぞ。ミニヨン」

が、ミニヨンは答えない。ミニヨンの様子がおかしい。彼女の目は「石の男」に向けら

れている。瞬きひとつしない。

「ミニヨン、どうした」ガントものぞきこむ。

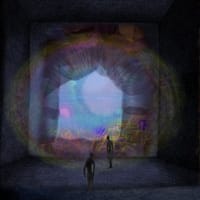

■先刻から、ミニヨンの心に言葉がみちあふれていた。

ミニヨンの分心は石の男の心底に呼び寄せられていた。こんな体験はミニ

ヨンにとって初めてだった。どうしていいのかわからない。

『助けて、おとうさん』ミニヨンは心の中でさけんでいた。石の男の分心がミニヨンの心

底に侵入していた。

『さてミニヨン。私の話を聞け。

私はずーっと昔から、涙をながしていたのだ。私は世

界を憂えている。私の話をきけば、君も涙を流すはずだ。なにしろ、君はアルナに似てい

るのだからな』

アルクはミニヨンが、涙を流しはじめているのにきずく。

「ミニヨン、どうしたんだ」アルクの声はミニヨンの心まではとどかない。

ミニヨンの目は石の男に釘ずけになっている。

アルクはまさかとおもう。まさか、石の男がめざめたのか、そんなことはありえない。が、涙が流れているとすれば、石の男の感情が蘇ったのかもしれない。

「いかん、もしかしたら、石の男がミニヨンをとらえたのかもしれない」

アルクは叫んでいた。

「そ、そんなバカな」ガントが汗をふきだしていた。

アルクの分心は、ミニヨンの心の中に沈みこむ。ミニヨンの心理バリアーが働いていな

い。人の分心が入り込む時のあの痛みに似た感覚がないのだ。アルクの分心はずぼっとミ

ニヨンの心に入っていった。心の中はどんよりしていた。

アルクは、ミニヨンが子供のころ、心理バリアーの教育、練習のため、ミニヨンの心に

はいったことがあるのだが、空色だった。その空色がこんな色に。いったいなにが。ミニ

ヨンの中に、だれかの分心がいた。

「なんということだ。私の娘だぞ」アルクは、叫んだ。

石の民第7回

作 飛鳥京香(C)飛鳥京香・山田企画事務所

http://www.yamada-kikaku.com/