SiriL⑨画像処理学んでみた

画像処理メニューから、『彩度』を選び、星の色をお好みに強調します。(必要なら、繰り返す)

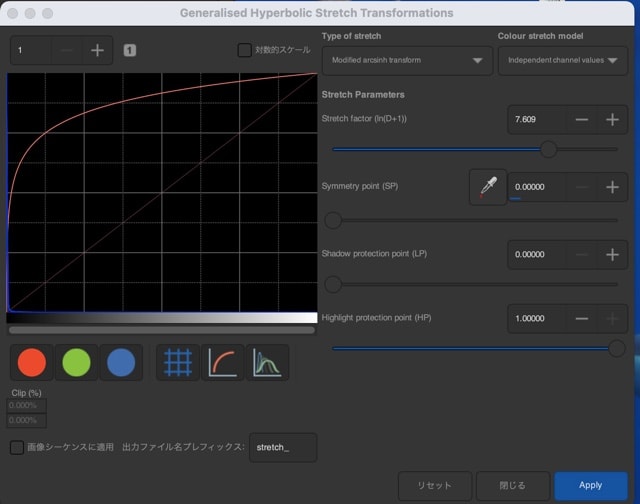

4、1)arcsinhまたはarsinh(逆双曲線正弦関数、インバース・ハイパラボリック・サイン)によるストレッチ

Chris Grayさんのチュートリアル動画の学習記録です。

ブログ主の技量不足によりチュートリアル動画を正確には再現できてません。

未熟者よしべ~の『個人的な覚書』です。

画像処理の流れ

0、ホーム(作業)フォルダー設定など

1、Background Extraction(勾配補正)

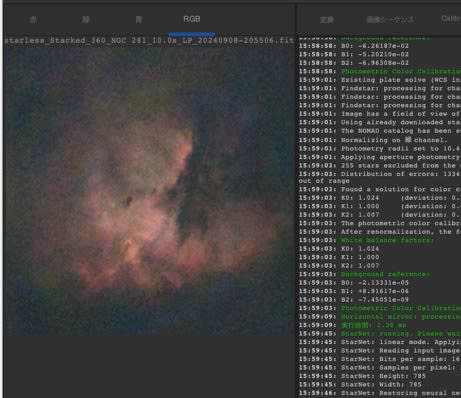

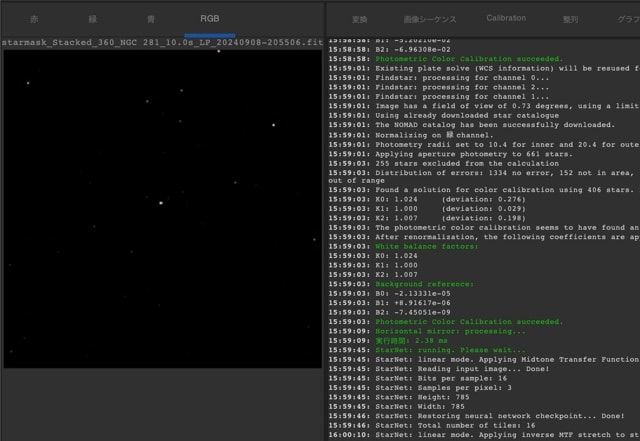

2、逆畳み込み、フォトメトリック色補正(PCC)&プレートソルブ

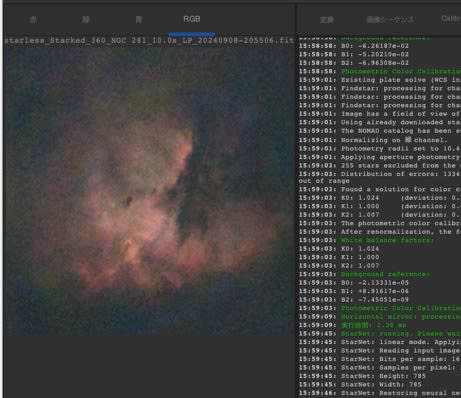

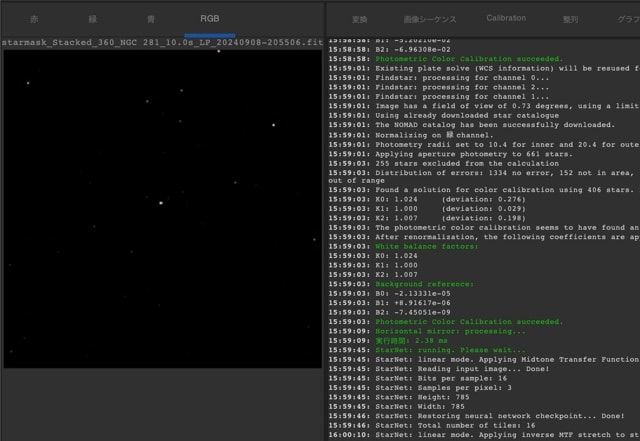

3、StarNet Star Removal(星消し)

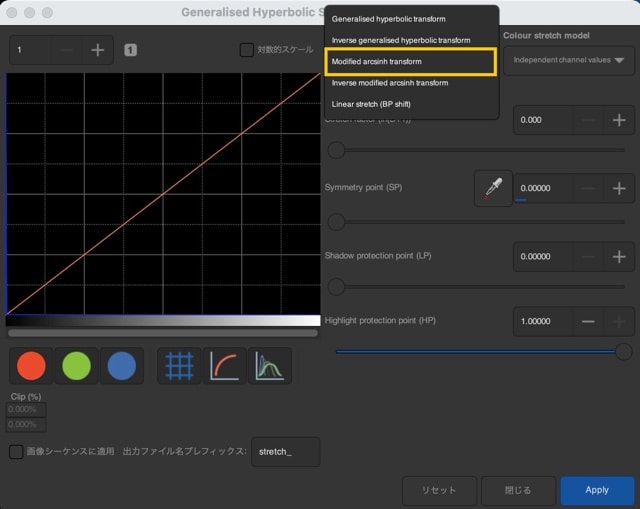

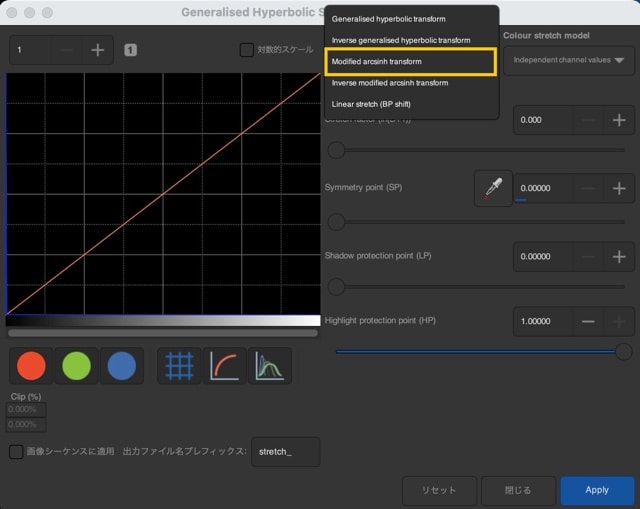

4、GHS変換(一般化双曲線ストレッチ変換)

1)星ファイル(Starmaskファイル)→Modified arcsinh transform、彩度補正

2)星消しファイル(Starlessファイル)→GHS(2~3回)、Linear stretch(BP shift)

5、Star Processing→Star Recomposition(再合成)で微調整

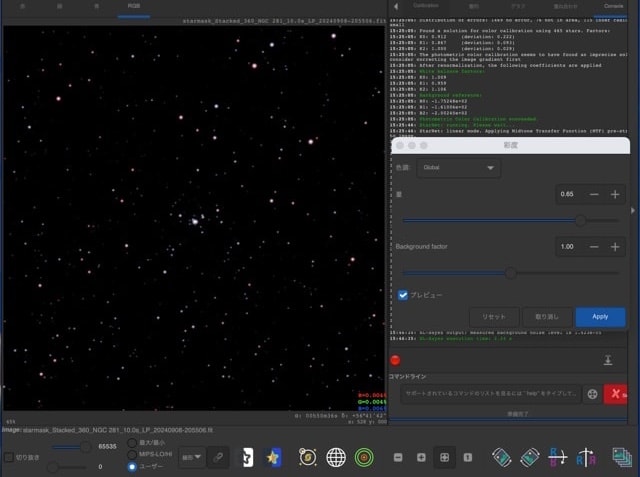

StarNet Star Removalで、星なしのStarlessと星だけのStarmaskを作成。そのつづき

(ではありますが、何度もやり直しをかけ、前回とは、トリミングの違いにより画像が少し変わってますのでご留意下さい)

画面には、Starless画像が表示されているので

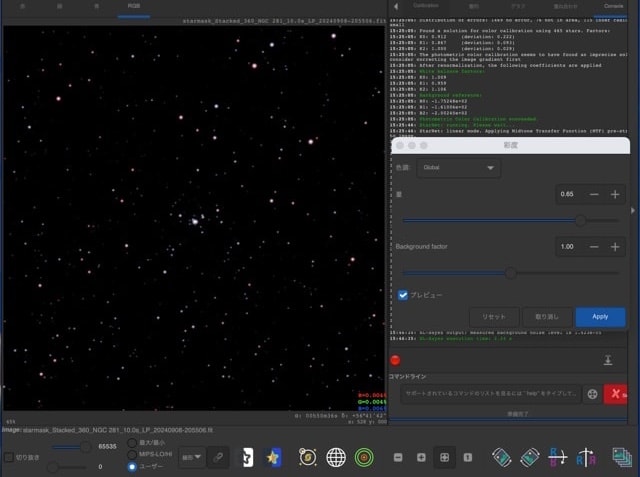

開くボタンから、ホームフォルダーを開き、Starmaskファイルを読み込みます。

読み込むと表示画像が変わり、ストレッチされて無いのでほぼ見えませんが、

気にせず(^^;

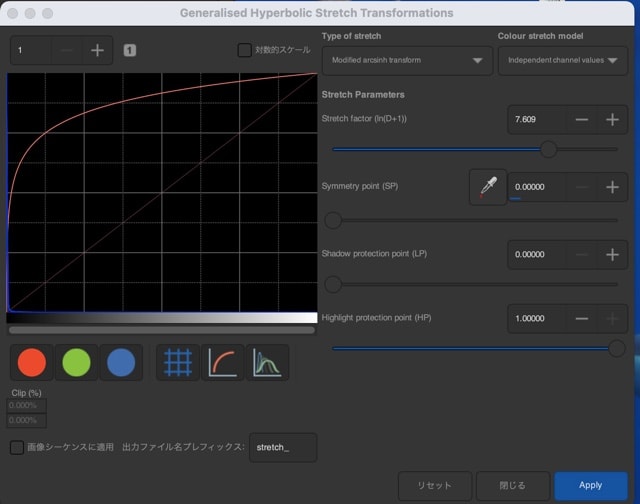

画像処理メニューを▼ボタンから呼び出して、上から2番目の『Generalised Hyperbolic Stretch Transformations』(以下GHSと略)を呼び出します。

ボックス右上の『Type of strech』から『Modified arcsinh transform』を選択。

ボックス右上の『Type of strech』から『Modified arcsinh transform』を選択。

Strech factorのスライダーを7~8目盛りに動かして調整します。(後のスライダーはお好みで) 調整が終わったら右下のApplyボタンを押します。

画像処理メニューから、『彩度』を選び、星の色をお好みに強調します。(必要なら、繰り返す)

上書き保存ボタンから、保存して終了。

以上ですが、覚書。

覚書)

●GHSのポップアップボックスには、Colour stretch modelの選択が用意されていて、『Human weighted luminance』直訳すると『人向けの輝度』がある。散開星団のストレッチに使えそう。(Xのゴンカネさんのツィートで教えていただきました。)

●arcsinhのグラフ

画像処理では、原点(0,0)、(1,1)を通る曲線に変形される。上では変曲点(画像処理では対称点でコントラストが一番高くなる)が原点であるが、これも平行移動等により移動させる。

●arcsinhによるストレッチの特徴

1)低輝度域は急激に明るくなる

2)高輝度域は比較的明るくなりにくい

3)ストレッチの前後で(一部の例外点を除き)色を変えない

(以上、蒼月城さんのYoutube『[APTips 010-4/ PixInsight編] Stretch (ストレッチ)Part4各論-3 ArcsinhStretch色を保存してストレッチ』より)

次回4、2)GHS)に続く

05)Chris Grayさんのチュートリアル動画へのリンク

06)(逆)双曲線関数について

日本語版は、英語版の訳。ここに逆双曲線関数のことも書いてあります。画像処理には余り関係ないんですが(^^;読み方ぐらい知りたい。sinhをサイン・エィチではかっこ悪いし(^^;そこで知らべて見ました。今は数学の世界ではarcsinhからarsinhへの記号の変更の過渡期で、arcsinh(アーク・ハイパボリック・サイン)ともarsinh(エリア・ハイパボリック・サイン)とも両方の言い方があるようです(^_^)

昔も今もインバ―ス・ハイパボリック・サインといっとけば間違いないですが(^^;

電視観望の記録等関連Blog