「わたしのきこえリーフレット」のすすめ

「きこえにくさ」は、単純に「きこえない」ことではないので、「耳がきこえにくいです」だけでは、周りに理解されにくい。特にしゃべっている人は、通常はきこえるように見える。

ということで、

どのくらいきこえて、どのくらいきこえないか

特にきこえにくい場合はどんな時か

比較的ききやすい場合はどんな時か

補聴器や人工内耳の性能や限界

どんな風に配慮してほしいか

などなど

まわりにご理解いただく方法をずっと考えてきた。

子どもが小さいうちは、保護者や療育者の役割だが、段々と成長するにつれ、本人がどうまわりにアピールするかを考えなくてはいけない。本人が説明を嫌がる、面倒くさがる、恥ずかしがることも少なくない。本人の性格もあるが、人と違うことを恥ずかしく思う日本の文化が土台にあるのも感ずる。

また、一人一人年齢も、性格も、きこえ方も異なるので、オールマイティな説明書はない。で、どうするか。

これに対して、私は、「わたしのきこえリーフレット」を個々人にカスタマイズして作成することを勧めていきたいと考えている。

ということで、昨年S市のことばの教室の研修会で6年生のSさんの指導のあり方が検討された際、6年生最後の取り組みとして、きこえリーフレットの作成をご提案した。

先日それが出来上がったとのことで、ことばの教室の担当先生方がそのPDFを送ってくださった。とてもよくできているので、是非ご紹介したい。

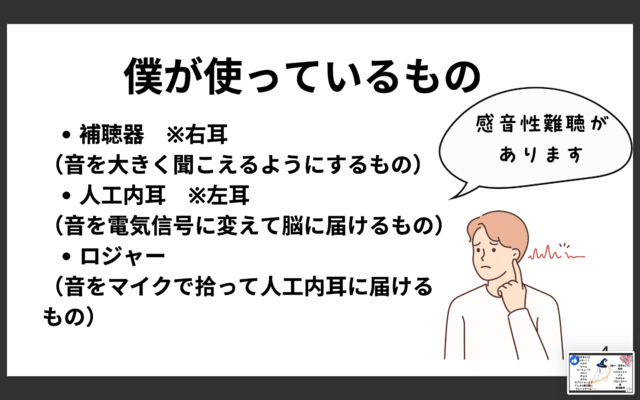

Sさんは、真っ黒に日焼けしたサッカー少年で、片耳に人工内耳、もう一方に補聴器を装用している。今の所、日常の学校生活で特に困っていることはないとのことだが、まだ年齢的にもその困り感を自覚していない可能性もあるし、また友人の前で、特にきこえについて話題にすることを好まない傾向もあるだろう。

しかし、次年度からは、中学生だ。さらに集団の中で目立つことを嫌がるようになる可能性もあるだろう。学習内容も難しくなる。特に英語の授業などは、難聴のある生徒は、苦労することが多い。小学校よりもきこえに関する悩みが出てくる可能性はある。ということで、中学校1年生の初めに、きちんと自己開示する手はいかがかなどと思っている。最初に山を越えてしまえば、後が楽になるかもしれない。何事も始めが肝心だ。

いや、私が先走ってはいけない。まだ作成しただけで、ことばの教室の中で、友人同士が紹介し合うという計画があるという段階だ。現時点では、これを活用してくれるといいなと願っている段階である。

さて、送っていただいたSさんのきこえリーフレットは、Sさんと担当先生が、Sさんがどのように周りの友だちに自分について説明するかをじっくりと話し合いながら、作成した様子が目に浮かぶ出来栄えだった。タイトルも本人の意向に沿って、決めたのだろう、見出しにある「僕ってこんな感じです」だ。難聴だけが彼のアイデンティティではないので、「自分」のことをわかってねという気持ちが伝わる。いいと思う。

内容も、特にきこえのことだけに限らず、まずは、Sさんの性格や好きなもの、嫌いなものを紹介している。

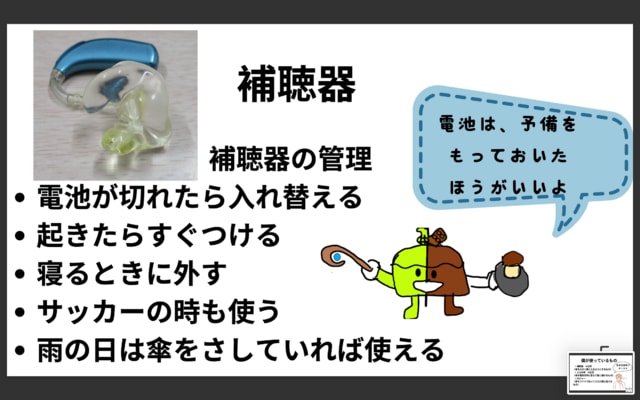

その並びに、補聴器のこと、人工内耳のことも紹介している。サッカーの時に、補聴器や人工内耳を外している時は、「ジェスチャーで教えてくれるとわかりやすいにゃ」とお願いメッセージもある。サッカー攻略法のところに、さりげなく「ヘッディングができないので・・」とか「試合中はきこえにくい」などが書かれている。そして、「だいたい聞こえてるとは思うけど・・・」「聞こえなかったことを質問した時は教えてほしいにゃ」「はっきり話してほしいにゃ」「一人ずつ話してほしいにゃ」とある。

お願いメッセージのところは、押し付けがましくならないように、〜にゃで終わっている言い方に工夫が感じられる。元々、ややシャイで、男の子的な口数が少なめなタイプで、年齢的にも難しい年頃に入りかけているSさんの意向に寄り添い、ここまで作成した担当先生に拍手を送りたい。それから、ここが肝心だが、是非、中学校で活用してほしい。

これからも、子どもたちが自分のことをきちんと説明していく手段として、このリーフレットを広げていければいいなと思う。色々な個性あふれるものができるとよいなと思う。セルフアドボカシー(自分に必要な支援を伝えることができること)を育てることにつながることを願う。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます