いやぁ、すいません!1週間休むと言って結局2週間ブランクを空けてしまいました。

またボチボチやっていきますのでよろしくお願いします。

本日はこの本を取り上げます。

というのも、格調高いあの「週刊金融財政事情」にこの本の書評が掲載されていたからです。

著者は伝説の金融マンで現在は参議院議員(比例代表)。過去から悲観的な見通しの本を出しておりまして、そのほとんどが外れたことから自称「オオカミ爺さん」。本の中身はタイトルから推して知るべし。詳細は現物でご確認頂きたいのですが、ざっくり言いますと、国家が破綻するので、ドル資産を持とう!などと提言されております。。

で、その書評のほうですが、書評というよりはどちらかというと人物評。面白かったのは(ざっくり言うと)「著者が外資系金融機関を辞めた直後に、外資系冬の時代が来た。独特の嗅覚を備えているのだろう。だとすると今度、国会議員を辞める時、その時は何らかのシグナルを発するのかも知れない」。

ちなみに、この本で最も参考となったのが、著者が尊敬する情報源、元日銀理事・山本謙三氏のコラムの存在です。同書のp.258には2016年5月のコラムを引用しておりました。

これほどの大規模で日銀が国債購入を続けている結果、もはや、国債の発行に市場の篩(ふるい)はかからない。

本来の市場メカニズムであれば、財政に対する市場参加者の厳しい評価を通じて、国債の金利が変動し、その結果財政支出や税収に改善圧力がかかることが期待される。

しかし、国債の発行直後から、日銀が市場でただちに買い向かってくる。そのことが分かっている以上、金融機関は、財政や経済の将来をほとんど考慮することなく、ごく短期の「さや抜き」を意識して入札に参加する。これでは、市場メカニズムは働かない。

さらに本年初にマイナス金利政策が導入されたことで、多くの国債がゼロ近傍ないしマイナス金利で発行されるようになった。日本国債は、あたかも満期付きの「政府紙幣」(無利子の政府債務証書)のような状態にある。

中央銀行による国債の引き受けであれ、政府による政府紙幣の発行であれ、法律上禁止されている(ないし法律上予定されていない)のは、財政に対する市場の監視機能が損なわれ、財政規律を失わせるおそれがきわめて強いからだ。

財政規律の行方からますます目が離せない。

なるほど、私が言うのもナンですが、藤巻氏が「金融のプロ中のプロ」と賞賛するだけあって、論旨は明快。私好みの正論です。

ということで、藤巻議員の動向と山本謙三氏のコラムもさりげなくフォローしていくことにしましょう。

しかし・・・・・これだけでは付加価値がないので、少し味付けしましょう。

最近出たこの本でも、日本の財政問題に言及しておりましたので簡単にご紹介しておきます。

同署p.252より抜粋。

日本では、超低金利は別に新しい現象ではない。1980年代のバブルと呼ばれた信用拡大ブームの後、民間部門が積極的に借金を減らしてきたのに対し、政府部門は需要と経済活動の低迷に対応するため、大規模な財政赤字を許容し続けてきた。同時に、中央銀行は低金利を継続し、金融緩和によりバランスシートの規模を拡大してきた。20年間にわたる低成長と継続的な借金の貨幣化により、日本の財政赤字は2011年に年間10%弱でピークを迎え、日本の債務残高の総額はGDPの240%を超える水準となった。

こうした高水準の債務残高に耐えていられるのは、日本の債務のほとんどが国内で保有されているからである。しかしながら、日本の人口構造の見通しが意味するところは、日本の抱える負債を伝統的な手法では返済できない可能性が高く、政府負債を将来貨幣化することが必要になるかもしれない。言い換えれば、中央銀行が新たに貨幣を発行し、政府の債務を買い取るのである。

とまぁ、マッキンゼーもさすがに日本の財政問題が気になるのか、興味深い見通しを示しております。皆さんはどうお考えですか?

最近ではシムズ理論なるものも注目されておりますし、財政論議は間違いなく今年も大きく盛り上がりそうです。

またいきます。

ありがとうございました。

ありがとうございました。

ありがとうございました。

またボチボチやっていきますのでよろしくお願いします。

本日はこの本を取り上げます。

というのも、格調高いあの「週刊金融財政事情」にこの本の書評が掲載されていたからです。

| 国家は破綻する 「日本は例外」にはならない! |

| 藤巻 健史 | |

| 幻冬舎 |

著者は伝説の金融マンで現在は参議院議員(比例代表)。過去から悲観的な見通しの本を出しておりまして、そのほとんどが外れたことから自称「オオカミ爺さん」。本の中身はタイトルから推して知るべし。詳細は現物でご確認頂きたいのですが、ざっくり言いますと、国家が破綻するので、ドル資産を持とう!などと提言されております。。

で、その書評のほうですが、書評というよりはどちらかというと人物評。面白かったのは(ざっくり言うと)「著者が外資系金融機関を辞めた直後に、外資系冬の時代が来た。独特の嗅覚を備えているのだろう。だとすると今度、国会議員を辞める時、その時は何らかのシグナルを発するのかも知れない」。

ちなみに、この本で最も参考となったのが、著者が尊敬する情報源、元日銀理事・山本謙三氏のコラムの存在です。同書のp.258には2016年5月のコラムを引用しておりました。

これほどの大規模で日銀が国債購入を続けている結果、もはや、国債の発行に市場の篩(ふるい)はかからない。

本来の市場メカニズムであれば、財政に対する市場参加者の厳しい評価を通じて、国債の金利が変動し、その結果財政支出や税収に改善圧力がかかることが期待される。

しかし、国債の発行直後から、日銀が市場でただちに買い向かってくる。そのことが分かっている以上、金融機関は、財政や経済の将来をほとんど考慮することなく、ごく短期の「さや抜き」を意識して入札に参加する。これでは、市場メカニズムは働かない。

さらに本年初にマイナス金利政策が導入されたことで、多くの国債がゼロ近傍ないしマイナス金利で発行されるようになった。日本国債は、あたかも満期付きの「政府紙幣」(無利子の政府債務証書)のような状態にある。

中央銀行による国債の引き受けであれ、政府による政府紙幣の発行であれ、法律上禁止されている(ないし法律上予定されていない)のは、財政に対する市場の監視機能が損なわれ、財政規律を失わせるおそれがきわめて強いからだ。

財政規律の行方からますます目が離せない。

なるほど、私が言うのもナンですが、藤巻氏が「金融のプロ中のプロ」と賞賛するだけあって、論旨は明快。私好みの正論です。

ということで、藤巻議員の動向と山本謙三氏のコラムもさりげなくフォローしていくことにしましょう。

しかし・・・・・これだけでは付加価値がないので、少し味付けしましょう。

最近出たこの本でも、日本の財政問題に言及しておりましたので簡単にご紹介しておきます。

| マッキンゼーが予測する未来―――近未来のビジネスは、4つの力に支配されている |

| リチャード・ドッブス,ジェームズ・マニーカ,ジョナサン・ウーツェル | |

| ダイヤモンド社 |

同署p.252より抜粋。

日本では、超低金利は別に新しい現象ではない。1980年代のバブルと呼ばれた信用拡大ブームの後、民間部門が積極的に借金を減らしてきたのに対し、政府部門は需要と経済活動の低迷に対応するため、大規模な財政赤字を許容し続けてきた。同時に、中央銀行は低金利を継続し、金融緩和によりバランスシートの規模を拡大してきた。20年間にわたる低成長と継続的な借金の貨幣化により、日本の財政赤字は2011年に年間10%弱でピークを迎え、日本の債務残高の総額はGDPの240%を超える水準となった。

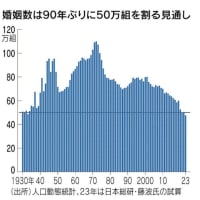

こうした高水準の債務残高に耐えていられるのは、日本の債務のほとんどが国内で保有されているからである。しかしながら、日本の人口構造の見通しが意味するところは、日本の抱える負債を伝統的な手法では返済できない可能性が高く、政府負債を将来貨幣化することが必要になるかもしれない。言い換えれば、中央銀行が新たに貨幣を発行し、政府の債務を買い取るのである。

とまぁ、マッキンゼーもさすがに日本の財政問題が気になるのか、興味深い見通しを示しております。皆さんはどうお考えですか?

最近ではシムズ理論なるものも注目されておりますし、財政論議は間違いなく今年も大きく盛り上がりそうです。

またいきます。

ありがとうございました。

ありがとうございました。

ありがとうございました。