先日、4月2日付けのYoutube動画、イマジン大学・学長の名で茂木健一郎さんが、いつもは良い意味で『忖度の塊』のような彼が、物凄く真剣な

面持ちで語っているのについ惹かれて、動画内で語っていた彼の著書『クオリアと人工意識』という本を買ってしまった。

茂木健一郎氏といえば、最新の科学的叡智を一般の我々に解りやすく解説する人物として、それらの専門家とインタビューなどを介し、

彼等の研究内容を多少噛み砕いた形で紹介するなど、様々な番組にいまや落合陽一氏と並ぶ立ち位置で大活躍出演中の人物の印象を私は持っている。

で、彼の本『クオリアと人工意識』を全部読んでからこのブログを書けばよいのに、読んでいる最中のひょっとした『思いつき』を

書くことが許されるのが『自分なり研究所』のいい所でもあり、悪い所でもある。・・・というところを前提にして書くと。

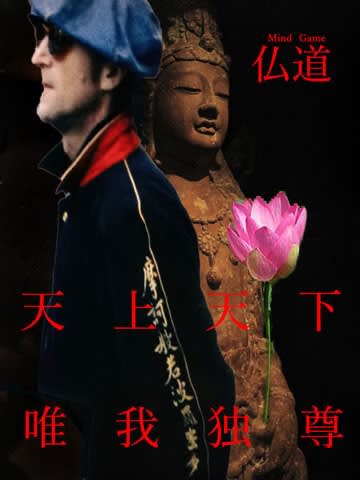

彼の言うクオリアという『意識の問題』というものが、どうもブッダの『悟り』ということに置き換えて、彼の主張するところを捉えると

非常に解りやすい気がしたのだ。 科学的教養ゼロの私が、彼の学説について行こうとすると、そんな変則アプローチをすることで

多少でも彼の言っていることが、理解できれば何時の日かまた別な切り口で彼の学説をより良く理解出来きる日がくるであろう・・・的なアプローチ。

最近私は、『学問』に対する『覚問(ガクモン)』という造語を作り、学問では到達できない『仏陀の悟り』について模索、研究を目論でいるが

その中で立ち上げた造語『意伝子』というものが人にはあって、深い瞑想によって『観音』という形で開花する『観』そのものが、茂木氏が言うところの

『意識』ではなかろうか・・・と思っているところだ。

茂木氏は著書『クオリアと人工意識』の中で、

『人間は、なぜ人工知能を生み出すのだろうか? その根底にあるのは、自分の『似姿』をつくろうとする本能である気がしてならない・・・(略)

人工知能は、私たちの「鏡」なのだ。その「鏡」の中には、果たして、「クオリア」に満ちた私たちの「意識」もまた、映っているのだろうか?』

と言っているが、私のいう『覚問』では、『観音』こそは悟りにおける『大円鏡智』の『観』であり、茂木氏のいう『一つの意識』ではないかと思う。

そういった意味で、私は『AI』の人工知能は、私たち日本人が言うところの『愛』へ『志向』しているのは偶然では無いと思う。

昨日、相方の姪マエルが十数年の同棲を経て、明日結婚するというので、『お祝いモノ』を探しに街に出かけると、こんなモノを見かけた図

バルコニーの物を全部キッチン部に移動、居間のソファも移動。

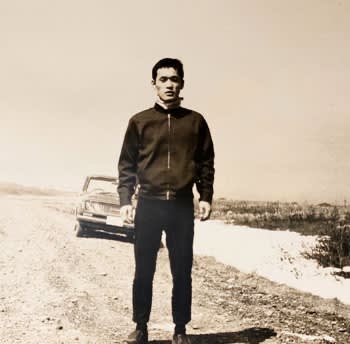

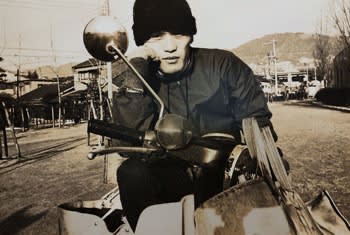

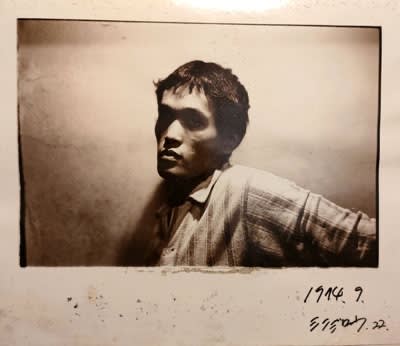

バルコニーの物を全部キッチン部に移動、居間のソファも移動。 写真集を企画するずーっと以前に故郷、北海道で撮った自撮、17、8の頃

写真集を企画するずーっと以前に故郷、北海道で撮った自撮、17、8の頃

バイクでの牛乳配達時

バイクでの牛乳配達時  3畳ほどの空き部屋を暗室兼書斎に使わせてもらう。

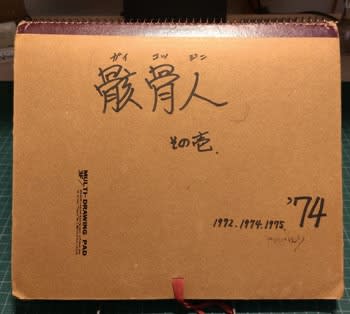

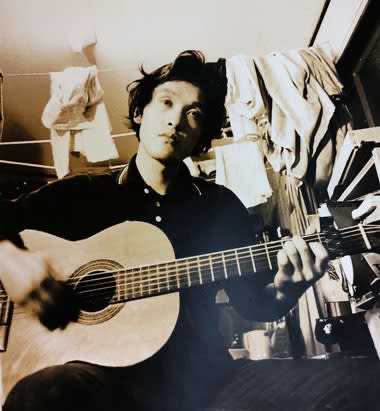

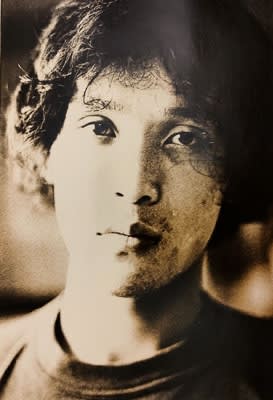

3畳ほどの空き部屋を暗室兼書斎に使わせてもらう。 その部屋でこんな感じで『己事究明』

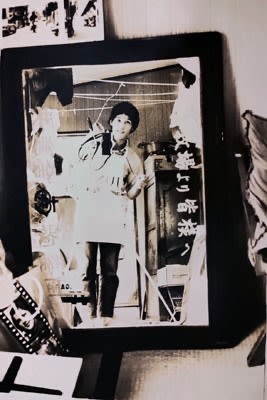

その部屋でこんな感じで『己事究明』  集金で〜す!

集金で〜す! 中華レストランで皿洗い

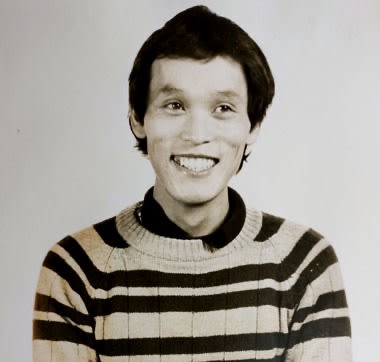

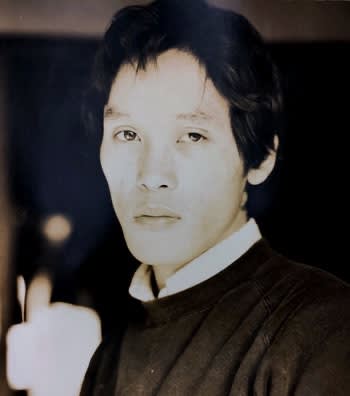

中華レストランで皿洗い  学校のスタジオで仲間に撮ってもらう…

学校のスタジオで仲間に撮ってもらう… 視覚的に作品ぽく

視覚的に作品ぽく  もしかして孤独を癒やしていたか?

もしかして孤独を癒やしていたか? 近所のオーディオ施設でポール・モーリアと

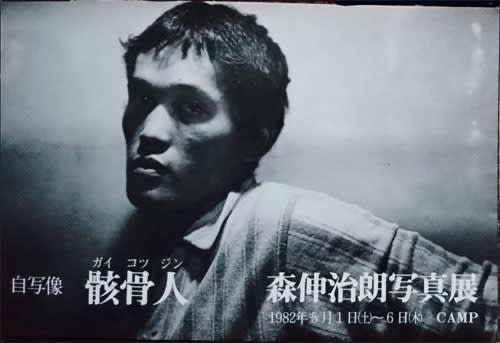

近所のオーディオ施設でポール・モーリアと  学校の屋上の骸骨人

学校の屋上の骸骨人 当時みた映画『パピオン』にちなんだ写真

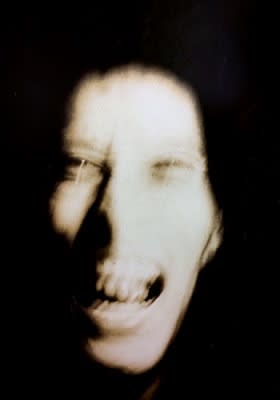

当時みた映画『パピオン』にちなんだ写真  得意のフイルム増感現像、ハイコントラスト

得意のフイルム増感現像、ハイコントラスト  富士フイルム、ネオパンの威力

富士フイルム、ネオパンの威力 『骸骨人』・・・ぽい、微笑みも忘れずに

『骸骨人』・・・ぽい、微笑みも忘れずに