薩摩川内市における西南戦争

北薩地域での戦闘はあまり知られていませんが官軍(別働第三旅団)は水俣より出水に進軍し、隊を2手に分けて宮之城、川内方面に進もうとします。

明治10年5月2日

官軍の軍艦丁卯が出水米之津に入港して水兵50名を出水麓に配置して別働第三旅団の兵力を増加しました。

薩軍の川内方面指揮長は中山盛高。

中山は桐野利秋の命により鹿児島で武器調達をしていましたが、官軍が海路から鹿児島に上陸してきたので横川に退避します。

そこで振武隊指揮長・中島健彦と監軍・貴島清会い、その後別府晋介・桂久武も集まると会議をしました。

会議の結果、横川に本営を置いて本営には別府・桂を配置、中山盛高は祁答院(薩摩川内市)方面で兵を募り鹿児島での戦闘の緩急により進退する事とし、中島健彦は振武隊を率いて鹿児島に進軍します。

中山は永野村金山(さつま町)で1小隊を募り、続いて黒木(祁答院)・大村(祁答院)・山崎(さつま町)で5小隊を募って6小隊を率いました。

その時、官軍が出水に入り兵を配置している報を聞きます。

中山は小隊を率いて川内川を下り隈之城・向田に陣を構えます。

中山はこの地域で更に兵を募ると26小隊まで増えます。

26小隊は勇義隊と隊名を付けられますが兵士は老壮士族で戦意は低く、装備も火縄銃もしくは無銃でした。

5月15日

出水の官軍屯営に夜襲をして撃破するため中山は出水・野田・高尾野の守備兵に号令を発し、日暮れに向田より3小隊を率いて進軍します。

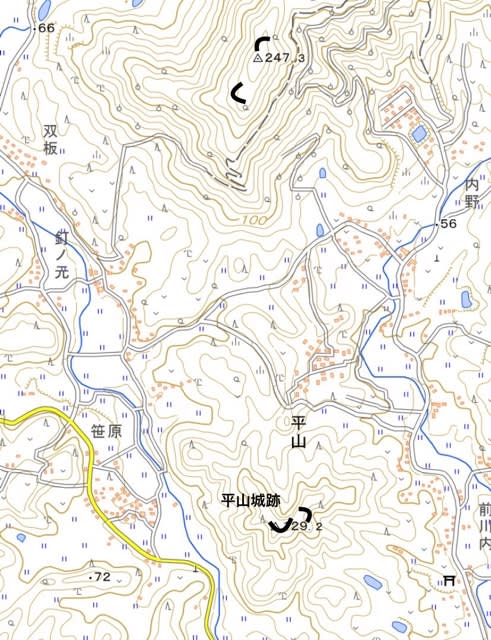

野田郷の古写真

上の古写真をカラー化

阿久根に着くと出水の官軍は水俣に撤退している報を受け、中山は足早に兵を高尾野まで進めました。

高尾野に着いた中山は官軍の軍艦が入港するのを確認したので海岸に3小隊を配置して、斥候兵十数名を率いて出水に向います。

出水には辺見十郎太の大小荷駄・伊藤祐徳(出水郷士)が大口方面本営と称し募兵9小隊を指揮して周辺の要地を守備していました。

5月20日

官軍の軍艦が阿久根に入港する報を受け、4小隊を派遣して海岸に塁を構築してお互いに砲撃します。

日が暮れて軍艦が沖合に去っていくと4小隊は出水に援隊として向いました。

5月21日

中山は向田に戻り金山(永野村金山)の兵に弾薬と臼砲18門を製造させます。

大口方面の辺見十郎太より援軍の要請があり、中山は5小隊と臼砲2門を派遣。

官軍の軍艦がしばしば川内の京泊・高江に現れるので海岸の要地に塁を構築して守備兵を配置します。

5月28日

振武本営・貴島清より密使が来て『鹿児島での戦闘で城山の敵塁を未だに抜く事ができない。大軍にてこれを抜こうとするので速やかに兵を率いて来てほしい』との要請を受けて中山は砲隊・銃隊の9小隊を率いて鹿児島に向いいました。

6月11日

官軍が大挙して出水に進軍。

薩軍守備兵は奮戦しますが弾薬が尽き、海岸・麓及び矢筈岳の塁はことごとく敗れ紫尾山・宮之城に退却します。

鹿児島の中山はその報を受け大いに驚き、崎元少一を宮之城に中原勇次郎と池田某を西目方面に斥候として派遣、続いて2小隊を入来街道より宮之城へ進軍させ、臼砲5門を鹿児島に留めて夜に中山は7小隊を率いて川内に向いました。

この時宮之城方面の薩軍は紫尾山の間道・泊野・村上・平川などに約10小隊を配置して守備をしています。

それにより中山率いる7小隊のうち3小隊を阿久根に向かわせました。

出水では6月13日から18日にかけて戦闘が繰り広げられますが薩軍は徐々に後退していきます。

この北薩方面の戦闘で伊藤祐徳の隊(600名)は官軍(別働第三旅団)に降伏しました。

伊藤祐徳の降伏には諸説あります。

薩軍側の史料や川内市史では伊藤は密かに別働第三旅団司令の川路利良に通じ、5小隊を率いて機会を待って進撃途中に友軍に発砲して混乱させてから官軍に投降したとあります。

征西戦記稿では伊藤が投降して謝罪書を出したとありました。

今となっては事の真偽はわかりませんが官軍に投降した隊は数多くありますし、薩軍側の史料にも多く書かれています。

(赤塚隊や人吉隊においては投降後官軍の隊として薩軍と戦闘をしています)

伊藤隊だけ裏切り行為が書かれているという事は火の無い所に煙は立たずとあるように空想の話とも思われません。

薩軍側としても伊藤隊だけを貶めて得になる事はないはずです。

考えられるとすれば伊藤隊の郷土出水を占拠した川路が郷土の安堵を条件に薩軍を裏切るよう仕向けたのかもしれません。

当然国の正規軍としての官軍はこのような事を記録に残すこともしないでしょう。

もし、本当に裏切って友軍に発砲したのなら伊藤祐徳の汚名は晴れる事はないですね。

6月19日

別働第三旅団は本営を水俣から出水に移します。

6月21日

別働第三旅団は隊を分けて宮之城方面と川内方面に進軍します。

川内方面は江口少佐率いる第三大隊・砲隊・徴募隊・新徴募隊です。

宮之城方面は第四大隊・第五大隊・砲隊・新徴募隊です。

6月21日

陸と海から阿久根に進軍してきた官軍は薩軍に対して激しい砲撃と銃撃を行います。

阿久根で敗れた中山率いる薩軍は後退して高城郡の一条坂に兵を伏して官軍を襲撃しますが薩軍の兵数は少なく、銃も和銃(火縄銃)で持ち寄った弾丸が合わず使用できないため徐々に後退。

官軍別隊が海岸線より進軍する報を受けて中山は早急に向田に向います。

一条坂の古写真

上の古写真をカラー化

一条坂から後退した薩軍は妹背橋において官軍を防ごうとしますがここも突破されます。

妹背橋で敗れた薩軍は本隊のいる向田に後退して川内川に架かる太平橋を焼き落とし、川内川沿いに陣を敷いて臼砲を3門備え対岸の官軍と銃撃・砲撃戦を繰り広げました。

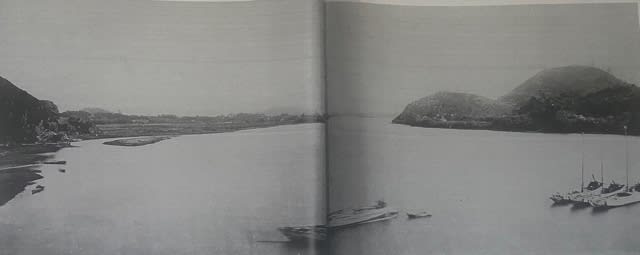

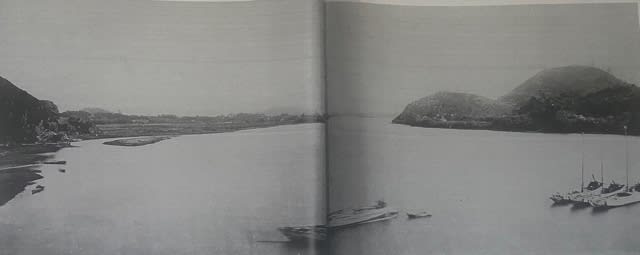

太平橋付近の古写真

(太平橋は焼け落ちて橋杭木だけになっています)

上の古写真をカラー化

6月23日

官軍は大挙で五代瀬に進んできました。

薩軍は苦戦しますが中山が1小隊を率いて援護しますが、この時川内川沿いの勇義隊兵士達は猫岳に退却していきます。

それにより太平橋正面の兵もほとんど敗れようとしました。

中山は奮戦してこれを指揮して大砲臼砲を発射します。

その時、振武1中隊を率いて貴島清が駆けつけました。

中山は大いに喜び貴島の元に駆けつけましたが宮之城から使いが来て伊藤祐徳の反心にて宮之城が敗れ、現在入来を守っているとの報を受けます。

中山も貴島もその報を聞きますが戦意を失う事もなく戦闘に向い川内川を渡河しようとする官軍を防ぎました。

官軍は砲撃・銃撃の後押しの中、川内川の渡河を成功させ、薩軍の背後の山に登り向田の町に火を放ちしきりに攻撃をしてきます。

隈之城の薩軍は抜刀して奮闘しますが官軍は薩軍を取り囲むよう進軍して来るため持ちこたえる事かできずに市来へ後退して行きました。

五代瀬の古写真

宮里付近の古写真

上の古写真をカラー化

別働第三旅団司令の川路利良は宮之城に入り本営を置きます。

その後病(脚気)を理由に司令官を辞退して東京に戻る事になりますが真実は違うようです。

鹿児島の民衆から恨まれている川路を鹿児島に入れると官軍の行動に支障が出るという理由で病と理由付けして大久保から呼び戻されたとあります。

現に川路の家は民衆により焼かれていました。

川路本人も帰京後、治療や入院もしないですぐに職務に就いています。

【西南戦争史跡】

太平橋架橋碑

この碑は太平橋のたもとに建てられていました。

西南戦争での弾痕が残っています。

泰平寺官修墳墓

薩摩川内市の泰平寺は豊臣秀吉による九州征伐において薩摩太守・島津義久が豊臣秀吉に降伏した寺で有名ですが寺の墓地に西南戦争の官修墳墓があります。

警視隊からなる別働第三旅団ですが旅団の中では戦意が低く、怠慢の兵士も多くいたようです。(西南戦争警視隊戦記より)

そのような兵士は旅団を離れて警視本来の業務を行うように命じられました。

官修墳墓に埋葬された警視達は業務中に蔓延したコレラに感染して亡くなった方々です。

川内市史より

一条坂の激戦地跡

薩摩街道の一条坂。

この街道の上部に中山盛高は勇義隊士等と身を伏せて官軍を待ち伏せするして襲撃しました。

行かれる際は一声かける事をおすすめします。

民家の方はとても良い方で自分は1時間ほど世間話をして官軍兵士の墓の場所などご教授していただきました。

陽成町の官軍兵士の墓

陽成町に幾つかの官軍兵士の墓と薩軍兵士の墓があります。

薩軍兵士の墓は山の中で入口すら無く行く事ができません。

官軍兵士の墓は数ヶ所ありましたが探し出した場所は1ヶ所のみでした。

陽成町の案内板から場所を特定して探し、その土地の方に聞きましたが1つは自分の墓にあったが行政に頼んで合葬してもらったと言われ、1つは藪の中にあったはずと言われ許可を得て探しましたが既に痕跡もなかったです。

一条坂入口の民家の方に教えていただき、更にその周辺で作業をされている方に聞いてようやく1ヶ所だけ見つける事ができました。

これが現実ですね。

人知れず消えていくのは本当に残念な事です。

西南戦争供養塔(薩摩川内市祁答院)

ここは宮之城に進軍してきた別働第三旅団の兵士がコレラに罹り供養塔崖下にあった砂取りガマで治療していましたが、ついにがまの中で亡くなったとの事です。

地元の方々に埋葬されて供養塔が建てられ今も綺麗に整備されています。

西方地区招魂碑(薩摩川内市西方)

西方の薩摩街道沿いにこの地から出兵した兵士の招魂碑・出陣記念碑・官軍(別働第三旅団)三等巡査杉原權太郎の慰霊碑があります。

西方地区からは兵士70名・医師3名が従軍しています。

その中から戦死者7名・病死者3名を出しています。(川内と西南の役より)

杉原權太郎は青森の人で別働第三旅団に属していました。

9月1日薩軍が城山に入ると各郷に募兵種々の檄を飛ばし、各戸長宛に回達が送られます。

9月3日には出水戸長・伊藤祐徳まで届きそのまま官軍に渡されました。

(またしても伊藤祐徳…やはり戦闘での裏切り行為は本当だったのかもしれませんね)

北薩方面には巡査捕縛の通知も出ており、戦線を離脱して自宅謹慎中の若い士族達はこの通知を知ると各郷から巡査捕縛の動きが始まりました。

元勇義隊兵士の谷口籐次郎等は高城戸長から武装して往来している巡査を捕縛するよう命じられます。(川内市史より)

その中で殺害されたのが杉原でした。

谷口籐次郎の口述書(川内と西南の役より)

慰霊碑には杉原權太郎とあります。

しかし、別働第三旅団の行動が書かれた西南戦闘日注や警視庁警察職員殉職者顕彰録では杉原權之助と書かれていました。

殉職日と殉職地・等級などから同一人物でしょう。

西南戦闘日注より

警視庁警察職員殉職者顕彰録より

この事から正式なのは杉原權之助だと思われます。

ここに行かれる際は旧街道で道が狭いので気をつけて下さい。

内藤智道の墓(さつま町宮之城)

別働第三旅団の三等巡査・内藤智道は宮之城においてコレラに罹り病死しています。

地元住民により埋葬されて墓と碑文が建てられており、現在も綺麗に整備されています。

病死のためなのか西南戦闘日注にも警視庁警察職員殉職者顕彰録にも名前がありません。

西南戦闘日注には兵士の埋葬地にこの場所が書かれていました。

埋葬地の記録があるのに名簿には名前が無いのは残念な事です。