明治10年8月17日午後10時

官軍に重囲された薩軍は可愛岳突囲を決行します。

薩軍前軍経路探索で書いてあるのですが可愛岳突囲での前軍指揮者の名前が2通りある事に疑問を持っていました。

鹿児島県史料の薩軍兵士上申書と資料を全て読み、多くの書籍を見る事で自分なりに解決できたと思いここに書くことにします。

史跡の情報ではないので関心のない方はスルーして下さい。

疑問1

2通りある突囲の前軍指揮者

①相良長良・貴島清・松岡岩次郎

②辺見十郎太・河野主一郎

疑問2

薩軍の戦闘した場所と時間

この2つの疑問を解明すれば前軍の行動がわかってきます。

相良長良の上申書

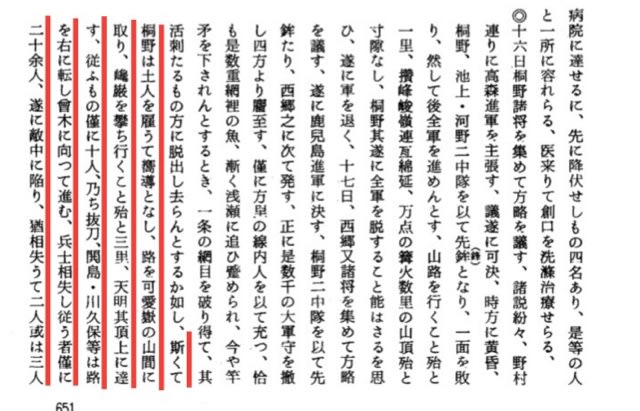

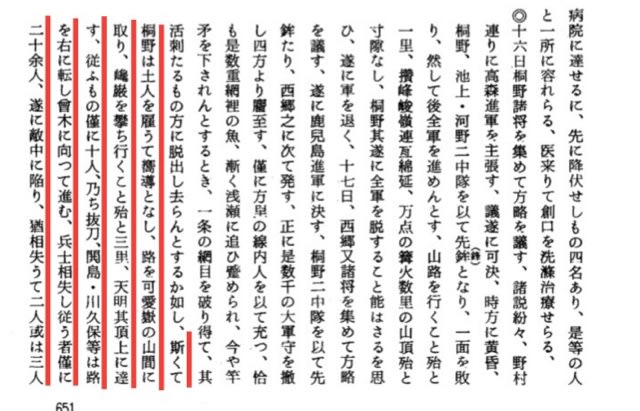

丁丑ノ夢

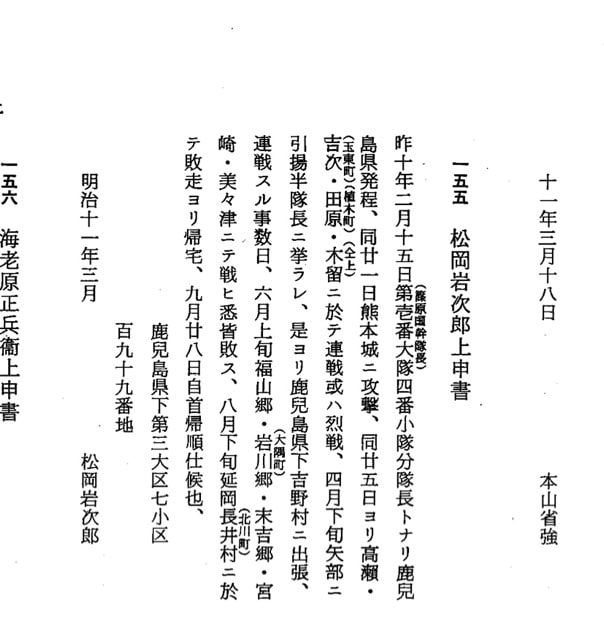

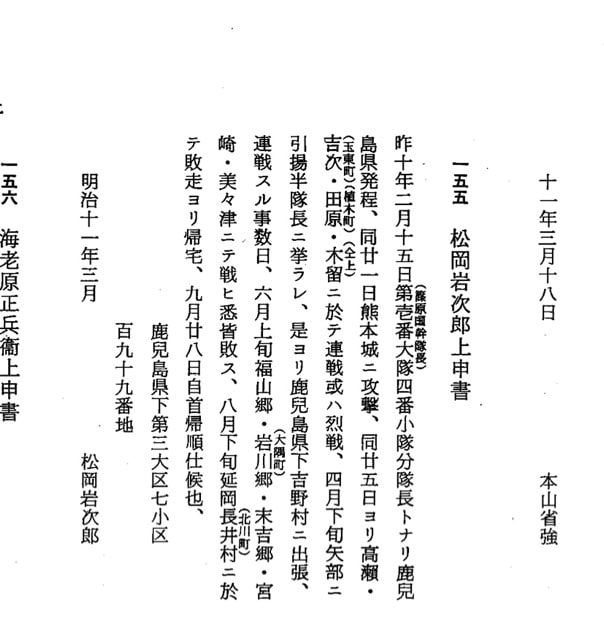

松岡岩次郎の上申書

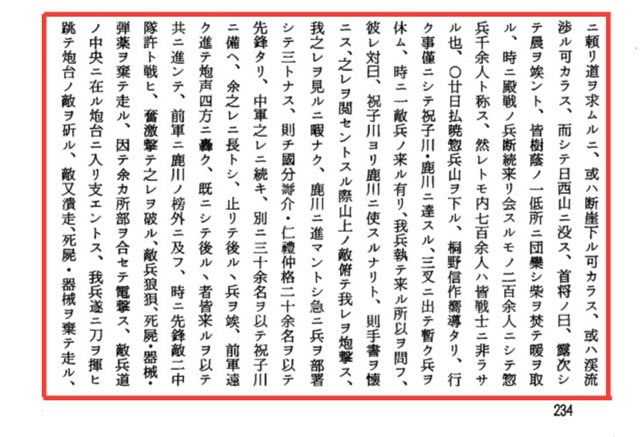

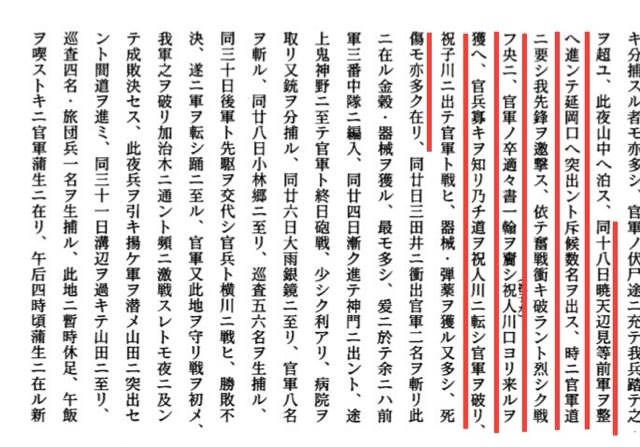

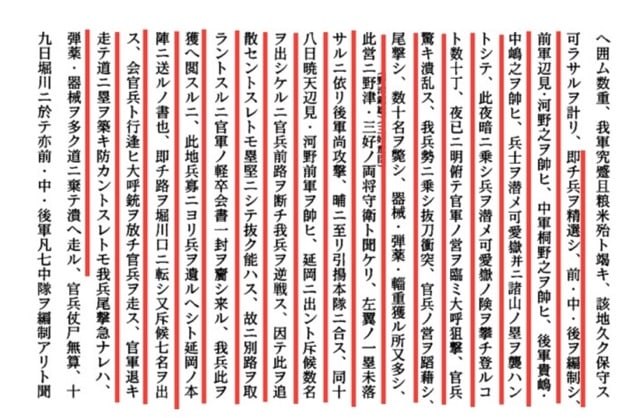

河野主一郎の上申書

前軍指揮者に選ばれた松岡岩次郎の上申書には詳細は書かれていません。

相良長良の上申書に付け加えているのが丁丑ノ夢ですね。

河野主一郎の上申書にも相良長良等が指揮者とあるので相良・貴島・松岡が前軍指揮者で間違いないでしょう。

丁丑ノ夢で前軍に池上四郎が曽木から高鍋に向かうよう西郷隆盛の命を伝えたとありますがそれも事実でしょう。

大磯考平太の上申書

和泉祐太郎の上申書

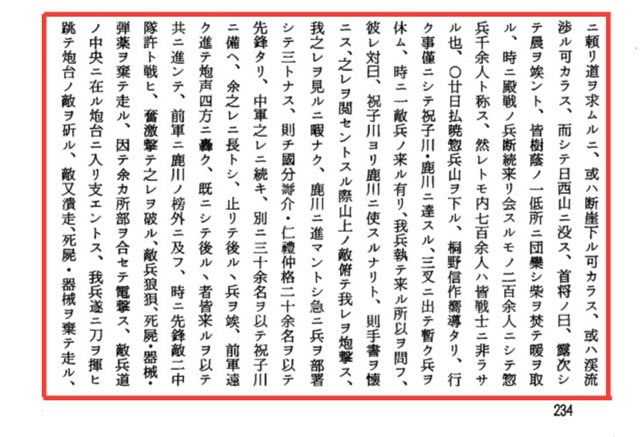

丁丑弾雨日記(河東祐五郎手記)

この上申書や日記で延岡方面から祝子川に転進した事がわかります。

可愛岳の百間ダキ下を潜行する前軍ですが中ノ越に迫る頃、桐野利秋・辺見十郎太が駆けつけて『敵の篝火が多い。暫くここに兵を止めて全軍が来るのを待ち、一気に敵塁を衝こう』と言いますが、相良と貴島は『先鋒の任を受けたからには一歩も止まれない。進んで死あるのみ』と拒みました。

本営付の池上・桐野・辺見が前軍に駆けつけるのはおかしいと言われる方もいますがこの時は既に軍は解散しており、司令や隊長などなかったと思われます。

池上は西郷のそばにいたので伝令になり、桐野・辺見は中隊の指揮者として行動の決定権があるので駆けつけたのでしょう。

主要な人物が西郷のそばを離れる訳がないと思う方もいるでしょうが可愛岳突囲での文献で全く名前が出てこない人物がいました。

村田新ハ・別府晋介の2人が西郷から離れなかったと思われます。

そう考えると辻褄が合うんですよね。

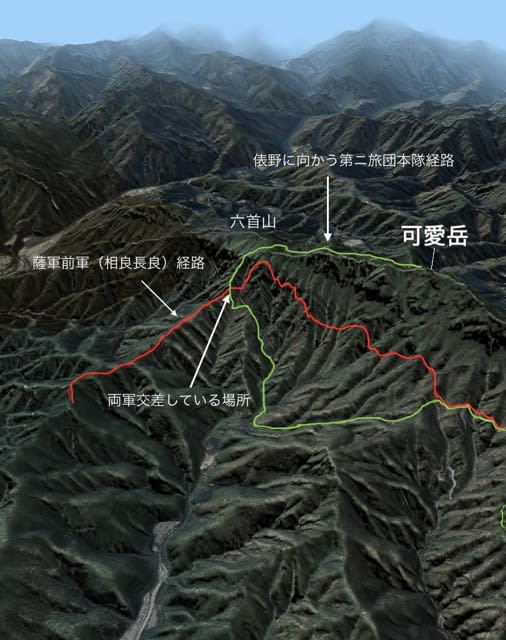

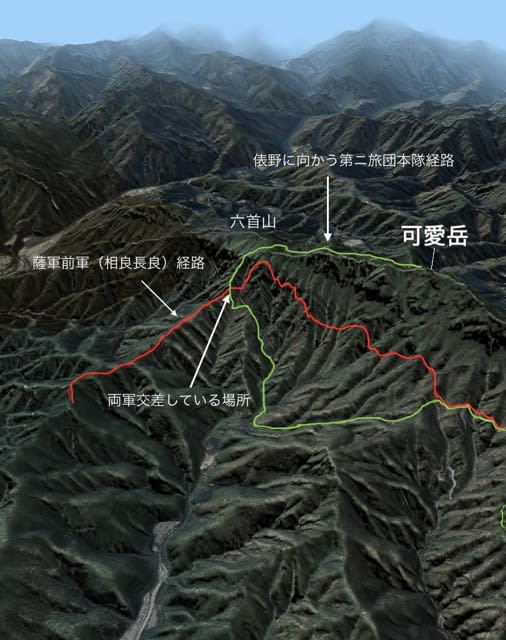

薩軍が見た多くの篝火は第ニ旅団本隊の6中隊でしょう。

(6中隊の兵数なら篝火がすごかったと思われます)

第ニ旅団本隊の経路

第ニ旅団本隊は中ノ越辺りから森木ノ坂を下り俵野へ向かっています。

桐野・辺見の言葉を拒んだ前軍は篝火を避け暗闇の方(長尾山からの尾根)に進路を変えます。

【官軍は哨兵が足りず中ノ越~長尾山近くまで空白地帯でした】

しばらく進むと官軍に隊列を断たれました。

薩軍の隊列を断ったのが第ニ旅団本隊です。

上記の地図で両軍が交わっているのがわかります。

6中隊が隊の間を進軍するので薩軍はしばらく動くことができなかったでしょう。

この時前軍が前後に分かれたと思われます。

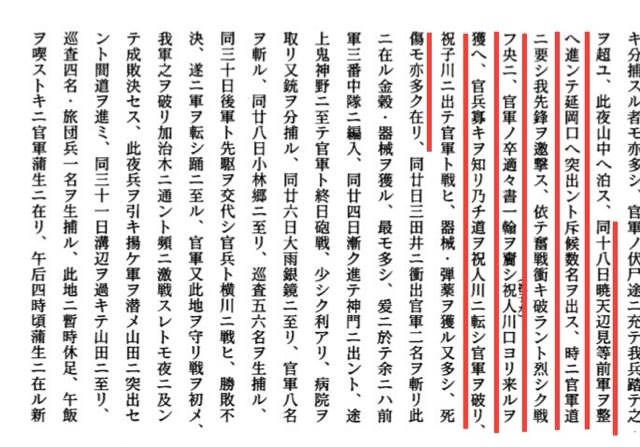

前軍の後ろ側にいた河野主一郎は中軍に戻って西郷に官軍を奇襲する提案をしました。

西郷はその提案を許可したので河野と辺見が中ノ越から六首山の少ない第ニ旅団哨兵に午前4時半頃、英式喇叭と1発の銃声を合図に抜刀して斬り込みます。

いきなり薩軍が斬り込んできたので第ニ旅団哨兵は狼狽して六首山後方西側の小畑山へ後退しました。

六首山での戦闘を知った小畑山麓の官軍は桑平や浜砂から援隊を送りますがどちらも急斜面な山道なので一度に援隊が着かず、薩軍が押しては官軍が押し返すという状況を3度ほど繰り返します。

徐々に官軍の援隊が増えてくると薩軍は六首山から小畑山を抜け浜砂まで進むことを諦めて六首谷から浜砂に迂回して進みました。

午前8時頃浜砂で戦闘があり、薩軍は浜砂の食料課から食料を奪って祝子川の上流1kmほどの宮ヶ谷から再び山へ入ります。

(浜砂集落には祝子川が流れているのでその方面を目指しでいたのでしょう)

薩軍本隊は可愛岳山頂西側に登り山頂から北にある第一・二旅団牙営地に午前6時頃攻撃します。

六首山での戦闘を薩軍数人が仕掛けた小競り合いと牙営地で楽観視していた2人の旅団長野津少将・三好少将や第一・ニ旅団哨兵は薩軍の奇襲に驚き野津少将と三好少将は取るものも取らず逃げ、哨兵は戦闘で倒れ薩軍本隊は牙営・砲廠部を襲い、銃・弾薬・食料を奪って北西尾根に進みました。

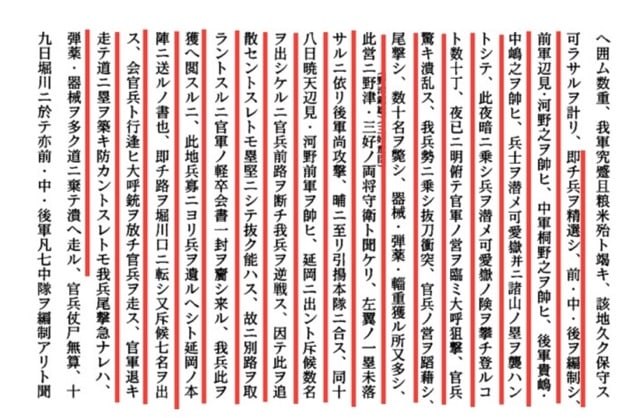

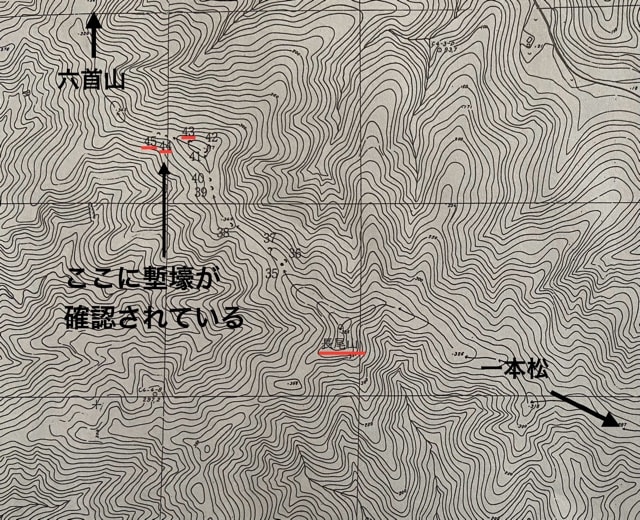

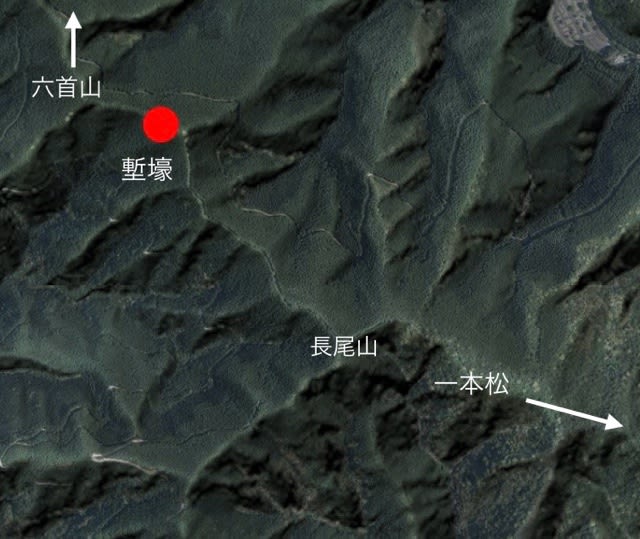

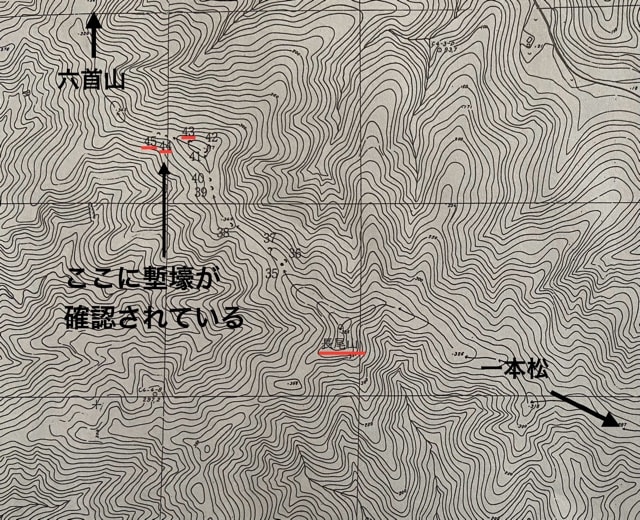

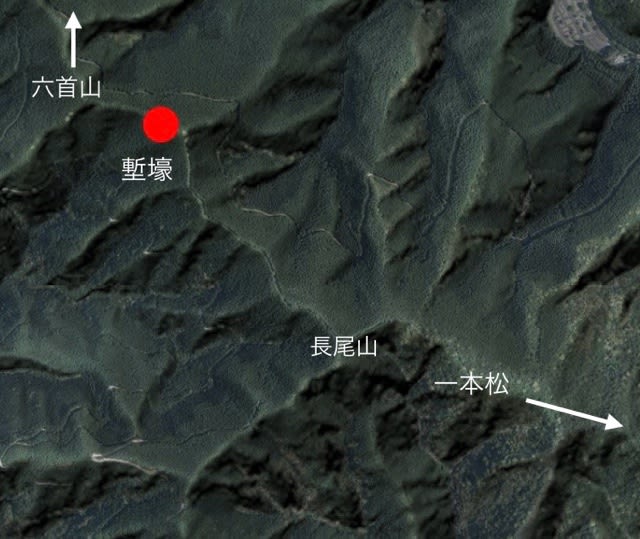

第ニ旅団本隊に分断された相良率いる前軍数十人は長尾山尾根を進み空が明るくなった頃官軍に見つかり塹壕から銃撃を受けます。

相良達は銃撃の激しさで急斜面を下りて身を隠したようです。

この場所が1番不明でしたが【西南戦争之記録第四号】の中で著者・高橋信武氏『和田越の戦闘から可愛岳の戦闘までの経緯』に答えがありました。

相良に銃撃した官軍の塹壕がわかったのです。

この塹壕を空中写真で合わせると

更に3Dにすると

官軍の空白地帯を進んだ相良達が向かった場所でした。

相良達が戦闘した場所を六首山とか中ノ越と言われる方もいますが六首山での戦闘は午前4時半頃、相良達の戦闘は空が明るくなってからなので時間が合いません。

それに相良達は官軍に見つかり銃撃を受けているのに対し、六首山では薩軍が官軍に奇襲していますから戦闘状況も異なります。

仮に相良達が六首山周辺で戦闘したとすれば相良達との戦闘後に辺見と河野が再び斬り込みます。

その状況で官軍哨兵が2度目の攻撃に狼狽するとは考えられませんし、空の明るさも辻褄が合いません。

先に辺見・河野が六首山で戦闘をしたのなら相良達は空が明るくなるまでの約30分ほど何処で何をしてたのでしょう。

それに六首山では戦闘が既に始まっています。

あと薩軍の隊列を断った官軍は何処を進軍してたのでしょうか。

この事が常に疑問でしたが今回の解明で全て辻褄が合う結果になりました。

相良達と戦闘したのは第ニ旅団哨兵の右翼隊でしょう。

弾薬が少なくなった第ニ旅団哨兵右翼隊が第ニ旅団本隊に借りた事も説明がつきます。

既に六首山で戦闘が始まったことで山を下りていた第ニ旅団本隊の1中隊が引き返しましたが森木ノ坂下で上から銃撃する薩軍に足止めされていました。

長尾山尾根沿いを第ニ旅団哨兵が駆けつければ弾薬を借りることができます。

相良達は銃弾が降る状況で急斜面を中々這い上がることができず、夜を待って斜面を登り再び官軍に攻撃したのは19日でした。

攻撃を受けた官軍は第三旅団からの援隊2中隊で相良は傷を負って谷に墜落、川久保十次は戦死します。

相良達前軍は18日には壊滅しており、辺見・河野達が本隊とは別行動を取って前軍として動いたことが前軍指揮者が2通り書かれている結果になったという事です。

これで可愛岳突囲での疑問の全てが判明しました。

参考文献

鹿児島県史料西南戦争1巻~4巻

薩南血涙史

征西戦記稿

西南戦争之記録第4号

西南記伝

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます