七月十日ごろから、都城を中心として官軍の進撃は目ざましく、諸県全域にわたつて激戦は展開された。二十日前後になって、山田・高城・庄内方面は敵味方入り乱れての斬り込みが繰り返され、二十四日になつて薩摩軍は三股まで引き上げて来た。都城から三股にかけての戦いは今までにないもので、官軍は打ち寄せる波のように三股街道を東へ東へ進軍、二十五日未明には山田川をはさんで撃戦が展開さた。

当時、薩摩軍右本隊の本部は梶山(現・榎田秀生宅)におかれ、薩将池辺吉次郎(熊本県の人)がここにいて、すべての情報は、この本営にもたらされた。臨時野戦病院は現在の榎田秀直宅(移転前)におかれて老医師が一人来ていた。

また仕出場(炊き出し)が下之馬場の鈴木利明宅におかれていた。

戦いが始まって以来数か月、官薩両軍の将兵は昼夜の別なく悪戦苦闘して死線をさまよい、身心を休める暇なく疲労もその極に達した。そのために軍服はほころび、わらじはずたずたに切れ、顔は硝煙と泥にまみれ、ひげはぼうぼうと伸びて、山賊さながらの風態、はてはシラをかわき、しばらくの休憩にも真裸になってシラミ取りに専念するような状態であった。山田川を乗り越えた官軍が梶山に殺到したとき、シラミ退治に余念のなかつた真裸の薩兵は、取るものも取りあえず中野の山をさして、ほうほうの態でにげて行つたというととである。

梶山を追われた薩軍は、梶山を出るとき官軍の宿営とならないように各家々に放火して退却したのであるが、残された女や子供だけの家族を苦しめる結果となった。梶山の戦に官軍の戦死者は五名、負傷者は二十名であつた。この五人の戦死者の墓標は梶山の入口(現・小牧ツネ宅裏)に立てられたが、無名の士として今は知る人もない。この戦いで薩軍には戦死傷者はなかったとある。

官軍は梶山から逃げる薩事をさらに追撃し、轟木の尾佐川橋にさしかかつたとき、この橋をはずして板谷に逃げるとちゆうの私学校隊二十人ばかりと、川をはさんで激しい戦いを展開した。橋をはずした二十人の薩軍は道路に待ちかまえてやがてここにさしかかつた官軍いつせいに銃火を浴びせたのである。官軍もただちに応戦したが、この戦いで両軍とも数名の負傷者を出した。官軍は二隊に分れて左右の峰を伝つて薩軍の背後に回ろうとしたので、薩軍は板谷をさして逃走したのである。この戦いが「第二尾佐川の戦」である。

この戦いの夜は、柳岳に残兵が残っているらしいとのことで、官軍は手分けして山狩りを行い、警戒を怠らなかつたが、その後森木に集合して板谷に向つて出発したとのことである。

【薩南血涙史】

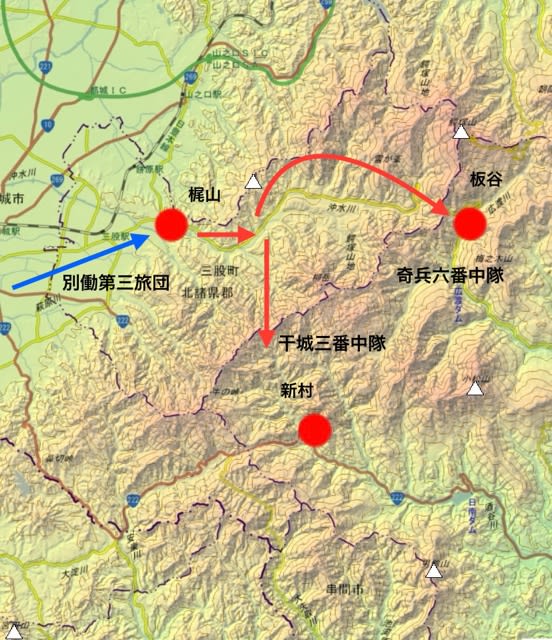

七月廿五日三俣に在て敗兵をしう集せし薩軍は此日早天兵を分ちて二となし一は成尾哲之丞之を率ゐて新村越に一は別府九郎之を率ゐて板屋越に向て三俣を退却せり、而して別府が兵上の段に至る頃、成尾が兵も道を誤つて此地に會せり、是に於て兵士若干を上の段に(官軍の記には徳阪とあり)遺し追撃を拒がしめ諸隊は悉く板屋に退けり既にして上の段に止まり拒ぎたる兵も交戰幾ばくもなくして又來り會せり

(薩南血涙史の奇兵六番隊の記)

七月廿四日未明官軍不意に末吉に襲来我兵防ぐ事能はずして走る、都の城に守防せんとするに都の城も既に官兵の有となれり退て三俣に陣す、此時三俣に達するもの僅に二十餘名且つ彈藥乏く爰を保つこと能はず飫肥境に退き橋を落して守兵す、此地運輸不便にし尚ほ板屋に退く

【征西戦記稿】

七月廿五日別働第三旅團ハ七月廿四日更定ノ部署ニ依リ翌廿五日迫田少佐ノ第一大隊ヲ先鋒トシ江口少佐ノ小隊ヲ後隊トシ共ニ都ノ城ヲ發シテ寺柱村ニ入リ隧ニ梶山ヨリ諸隊ト合シ飫肥ニ進ントス

梶山ヨリスルノ諸隊ハ第二大隊ヲ先鋒トシ廿五日午前九時賊ニ三俣ノ徳阪ニ遇フ地形□仄、修竹鬱□トシテ路ヲ擁ス賊其中ヨリ狙撃ス偶ニ我兵部署ヲ破リ先鋒ヲ爭ハントスル者アリテ隊伍少ク動ク

八木中尉大ニ之ヲ憤リ挺身率先、其第一中隊ヲ以テ直チニ正面ヨリ進ミ親ヲ督戰シテ足ヲ銃傷ス副官加藤中尉代リテ指揮シ別ニ第二中隊三番小隊ノ半隊ト第三中隊ノ一番小隊ヲ右ヨリシ第五大隊ノ兩小隊ハ左ヨリシ共ニ其背後ニ出テシム賊狼狽樂ク能ハスシテ潰ユヌ斥候隊ヲ出シ追撃セシムルコト半里許因チ兵ヲ収メ哨兵ヲ要所ニ排シ全軍梶山郷に次ス此戰實ニ我カ不意ニ出ツ故ニ死傷モ亦多シ

『死傷十四』

廿六日午前四時我衆皆梶山郷を發ス山路羊腸、渓間千尺、到ル所、橋、賊ノ撤スル所ナリ我兵□シ□重ノ運搬ニ苦ム

三股町史に書かれている『都城から三股にかけていままでにない戦い』があった記述は他の文献には無く小規模の戦闘があったようです。

三股町の歴史においての今までにない戦いのことなのでしょうか。

この地域での大きな戦闘は7月24日の都城攻防戦です。

7月24日の戦闘図

午前4時、通山での戦闘で薩軍は守備を固め第四旅団を防いでいましたが官軍は突撃部隊を編制して薩軍陣地を破ります。

午前6時、庄内の薩軍は敗れてしまい敗走します。

午前7時、財部と末吉も官軍に占拠されます。

午前11時、都城は官軍に占拠され、薩軍は隊伍揃うことができず散り散りに敗走しました。

三股町②へ続きます。