さて、てつがくカフェ@いわての報告も⑩を迎えましてそろそろクライマックスですね。

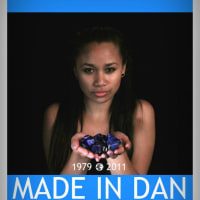

前回の報告で『命の花』が「希望」の歌と説明された男性(Iさん)の発言の紹介から。

「アウシュビッツの後で詩を作るのは野蛮である」

というドイツの哲学者アドルノの言葉を最初引用され発言されました。

「DANさんは、どくっどくっという心臓の鼓動、二足歩行すること、リズム、つまり<生きる>ということに対して肯定的。さきほど発言された男性が希望の歌を聞いて違和感を感じるのは、調和のとれた歌を聞くと、そのリズムの切断、つまり日常を奪われてしまったその衝撃、亀裂、世界との不和がそこに表現されていないからではないか?」というご意見でした。

その方の読んだ本によると、原始人は二足歩行ができたから、かなりレベルの高い音楽の文化を持っていた、という仮説があるらしいです。ただ、言語は話せなかったそうです。

震災後はアウシュビッツに加えて「アウシュヴィッツ、サンリク、フクシマの後で詩を作るのは野蛮である」という言葉が、詩人の中では一時期頻繁に言われていたそうです。

ここには、厄災(カタストロフィ)の「意味づけ」、「物語化」という問題があると思います。

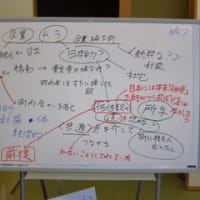

続けて進行で私が対話に入りました。

「Iさんはこういっておられますが、(前回の)男性が今回の震災を<希望>の歌として表現することに対して違和感を感じるのは、何故でしょうか?ではそこからどうすればよいと思いますか?またどんな事を問えると思いますか?」と前回の男性に投げかけます。

この私の問いかけに対して、とても言葉を探しておられて(ごめんなちゃーい!とても聞きたかったので突っ込んでしまいました)、言葉がご<自分>のものとして熟成されるまでじっくり待ってもらい、回答は留保いたしました。これからもこの課題を考え続けてほしいと切に願います。

私もこれを機に釜石からの<問い>をDANさんにぶつけてみようと質問いたしました。

今度は言葉の問題です。

私はこのてつがくカフェの1週間前に出張で陸前高田・釜石に行っており、夜は待望の「のんべえ横丁」に行ったのでした。

そこで偶然会った、ママと親しくなり3~4時間!ほどお話ししたのですが、もちろんDANさんの話題にもなりました(有名人のようでお店のお客さん皆知ってました(°д°))

「ねぇ、こんどそのてつがくカフェとやらでさぁ、DAN君に聞いてきてよ。私も津波でひどい目にあったけどさぁ、目の前であんな酷い町の情景やたくさんの数の痛んでる死体を見て、どうしても人の命を<花>とは思えないのよ。そりぁ、確かに更地になった大地で、春がきて草木が生い茂る様子を見て、なんて凄い生命力だろう、と感激したわよ。でもね死んだ人は戻らないのよ。再生しない。人の命は<花>じぁないわよ」

という趣旨の事をおっしゃっていて、心に残っていました。私はこの言葉をてつがくカフェでDANさんに投げかけました。

死んだ人の命、これから生まれてくる命。それを<花>、<花>の種にたとえること。災害の表現に<希望>の意味を与えること。

「表現の自由」と倫理道徳。次回は災害や災禍を<表現>することという人間の本質に迫ります(加賀谷)。